吐蕃时期的敦煌,东西文化交汇的枢纽

作者:陈璐

2019-09-19·阅读时长8分钟

本文需付费阅读

文章共计4478个字,产生13条评论

如您已购买,请登录

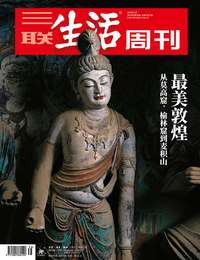

“丝绸之路上的文化交流:吐蕃时期艺术珍品”展览现场(视觉中国供图)

2017年,大卫·普利兹克才第一次来到敦煌,但之前,其实敦煌已经无数次地出现在他对吐蕃历史的研究中。在牛津大学读博期间,大卫就开始深入研究学习吐蕃时期洞窟壁画和敦煌藏经洞出土文书。很快,他在莫高窟壁画与吐蕃艺术风格之间建立起了关联。

在芝加哥普利兹克收藏中,有一件来自吐蕃晚期、推测出土于尼泊尔或西藏的“金刚手菩萨鎏金铜坐像”,它的风格,与大卫在敦煌莫高窟晚唐第14窟北壁后侧壁画中所见的金刚手菩萨坐像非常类似:体态修长,身着轻薄天衣,线条毕显,具有印度西北部斯瓦特地区和克什米尔造像的特点。

“这是吐蕃和敦煌佛教风格互相影响的一个例证。”大卫告诉本刊,“吐蕃时期佛像雕塑的许多艺术灵感和风格都来自丝绸之路上的一些主要国家,当时他们引进了很多来自尼泊尔、印度以及克什米尔地区技艺精湛的雕刻大师来帮王室制作佛教造像等艺术品。敦煌地处古丝绸之路咽喉要地,成为东西文化交汇的重要枢纽,是世界四大文明、六种宗教、多种民族文化荟萃之地。吐蕃占领敦煌的那段时间,吐蕃人必然得以在敦煌学习到周边文化、艺术、宗教等方方面面。”

吐蕃时期的丝绸之路有着非常繁荣的文化交流,在世界范围里都是独一无二的存在,大卫说,这也是他们为什么如此希望在敦煌举办此次展览的原因,“如今喜马拉雅艺术,尤其是佛教艺术非常受欢迎,然而其早期的吐蕃时期并没有受到很多关注,但这是我们家庭在做田野考古踏察时非常喜欢的一个时期,所以我们希望能够通过这个时期的作品为大家呈现一个很少被看到的新方向。”

带金饰 织锦漆木马鞍 (1 套三件), 中亚或吐蕃时 期(608~866), 8 世纪, 美国 芝加哥普利兹 克收藏

敦煌,连接大唐与吐蕃

1975年,大卫的父亲托马斯·普利兹克(Thomas Pritzker)与那时还是他未婚妻的玛格第一次来到喜马拉雅山脉,从此爱上了这片神秘辽阔的疆域。他们结婚并有了大卫,大卫从小便常年跟随父母行走在印度、尼泊尔和西藏地区之间,与喜马拉雅艺术结缘。

与四川大学合作进行的西藏阿里古格王国考古项目,让普利兹克一家认识和了解了这个由吐蕃王朝后裔建立的政权。1994年,在一次对札达县的例行考古调查中,大卫发现了一个重要的佛教洞窟——帕尔嘎尔布石窟。逐渐地,他们的目光开始投向了吐蕃,这个曾经在丝绸之路的文化交流中扮演重要角色的古代帝国。

吐蕃王朝,是一个曾在公元7世纪至9世纪的两百年间,活跃于青藏高原及其邻近地区的地方政权,当时是亚洲腹地与大唐、阿拉伯帝国三足鼎立的强大势力。它不仅逐渐统一了临近的苏毗、羊同、党项、吐谷浑各族,还在中原的陇右、河西等地与唐朝进行激烈的争夺。

文章作者

陈璐

发表文章77篇 获得5个推荐 粉丝266人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里