宗璞:不写对不起历史

作者:艾江涛

2019-09-29·阅读时长13分钟

本文需付费阅读

文章共计6758个字,产生67条评论

如您已购买,请登录

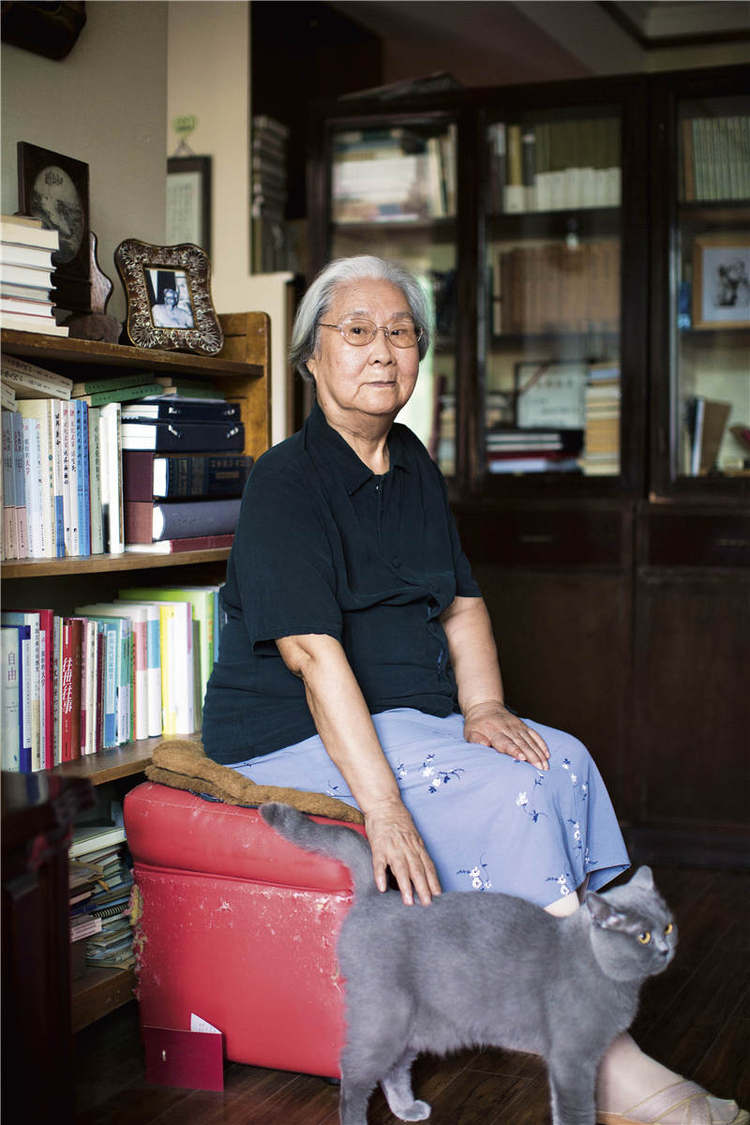

宗璞(黄宇 摄)

孤独的长跑

在90岁生日到来前,宗璞终于为四卷本长篇小说《野葫芦引》划上了最后的句号。此时,距离她开笔写这部小说,已过去了整整32年。

“人必须说了许多话,然后归于缄默。”在小说最后一卷《北归记》的后记中,宗璞借用父亲冯友兰的一句话,对她所经历与书写的年代、还有伴随她多年的书中人物,作了告别:“百年来,中国人一直在十字路口奋斗。一直以为进步了,其实是绕了一个圈。需要奋斗的事还很多,要走的路还很长。而我,要告别了。”

对熟悉宗璞创作历程的人来说,这段告白带着长跑之后难得的平静与释然。《野葫芦引》的创作,往往让人想起冯友兰在晚年凭借口授完成的七卷本《中国哲学史新编》。那时候,宗璞一边创作,一边还要花费大量时间照料体弱多病的父亲。知情的亲友们说,冯老先生能够完成这部巨著,宗璞功不可没。冯友兰对女儿也向来怜爱有加,每逢女儿过生日,都要为她撰写寿联。1990年,冯友兰为女儿写下最后一联:“鲁殿灵光,赖家有守护神,岂独文采传三世;文坛秀气,知手持生花笔,莫让新编代双城。”其中的“双城”,指的就是《野葫芦引》的原名《双城鸿雪记》。在人生的最后时光,父亲依然关心着她的小说创作。

从1985年开始写作小说第一卷《南渡记》起,30多年间,宗璞先后经历了父丧、夫丧,还有几场大病的打击。她的身体很不好,视网膜数次脱落更使她双目几近失明。从第二卷《东藏记》起担任这部小说责编的杨柳告诉我,《野葫芦引》的后两卷半,完全以口授的方式完成。

早在2017年底,《北归记》初稿前五章发表在《人民文学》杂志时,我便联系了采访宗璞,由于她的身体状态起伏不定,采访也不得不一推再推。2019年6月底,在昌平太阳城的家中,我终于见到了作者本人。

2012年,宗璞离开居住了60年的北大燕南园57号,也即宗璞笔下的“风庐”,冯友兰著述中的“三松堂”,搬到了偏远的昌平郊区。陈列简单雅致的客厅被一排书架一分为二,沙发背后的墙上是父亲在1976年为她所书的那幅诗联:“高山流水诗千首,明月清风酒一船。”在保姆的搀扶下,宗璞走了出来。甫一落座,她便说:“我这只眼睛视力是0.02,另外一只全盲。我已经很知足,还看得见蓝天、绿树。”

不知为何,眼前的宗璞,让我想起《野葫芦引》第一卷《南渡记》中那个明显带有作者印痕的八九岁的女孩子嵋。1937年“卢沟桥事件”爆发时,9岁的宗璞还是一个跟在时任清华大学文学院院长的父亲身后的小姑娘。整部小说正是以她童年记忆中的北平还有那个历史大事件开始的。此后的南渡、东藏、西征、北归,贯穿于整个全面抗战的叙述,是关于像她父亲一样的那批西南联大知识分子群体的经历与思考。当然,宗璞所求更大,她希望为那一代人、那个时代写史。

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得20个推荐 粉丝686人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里