9.1 预习 | 思想家阿伦特小传

作者:中读课代表

2019-10-14·阅读时长2分钟

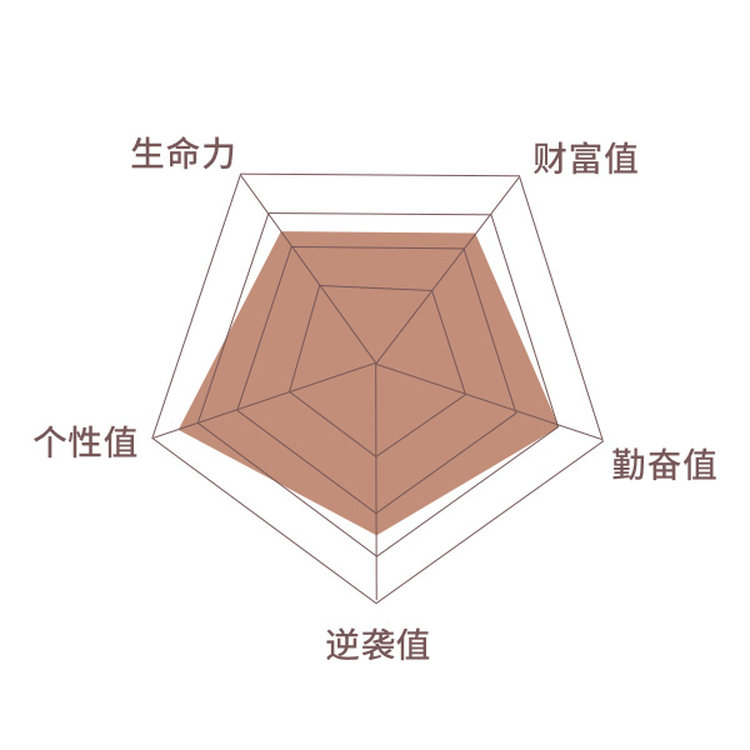

你好,欢迎来到汉娜·阿伦特单元的课前预习。本节我们将通过生命力、个性值、财富值、逆袭值、勤奋值五个维度,来快速了解一下这位思想家的生平。

生命力

阿伦特生于1906年,逝于1975年。她1929年博士毕业正赶上纳粹上台,她曾在柏林短暂地被纳粹拘捕,在巴黎时也在临时集中营被关押了一段时间,1941年逃到美国,在美国立足并成长为卓越的政治理论家、思想家。阿伦特亲身经历过作为犹太人被驱逐、被关押在集中营的危险,和作为无国籍者、难民流亡的艰辛,纳粹统治的经历构成她生命的核心经验,她一生的著作都可以说是和“现代政治”的这一最野蛮形态的“漫长对话”。

个性值

阿伦特的个性特立独行,在许多人眼里她显得过分“坦诚”、“尖锐”、甚至“冷酷”。例如在关于艾希曼审判的报道中,除了引起巨大争议的“恶之平庸”外,她公开了犹太人委员会和纳粹的“合作”,所用语词和语气也有着某种她的犹太同胞不能接受的优越感和道德冷酷。对于老朋友肖勒姆质疑她缺乏对同胞的爱,她这样回答:“我这一生中从来没有爱过任何一个民族、任何一个集体……我‘只’爱我的朋友。”确实如此,阿伦特一生留下了大量和朋友们的通信,例如和“父亲般的”老师雅斯贝尔斯、和早年的老师兼情人的海德格尔的通信,以及和美国作家麦卡锡长达25年的通信。从这些充满思想和生活趣味的信中,我们更能看到她性格中的独立和温暖。

财富值

阿伦特出生在一个属于中产阶级的、同化犹太人家庭,后来赤手空拳来到美国,最初十年生活很艰辛,她的丈夫布鲁赫由于不能像她那样很快掌握英语而一直没有工作,他们租住在纽约的狭小公寓里,和好不容易抵达美国的阿伦特的母亲同住。1951年《极权主义的起源》出版才让阿伦特获得美国学界的承认和正式教职。在被问到为什么没要孩子的问题时,她的回答很普通,大意是年轻时没有钱,等到终于安定下来时年纪已经太大了。

逆袭值

阿伦特是不幸的,年轻时遭遇了时代的劫难,同时她又是幸运的,因为她没有逃避时代命运加给她的重负,而是对之作出积极的应答。正如1933年后的一批著名的逃离纳粹的德国犹太裔学者一样,阿伦特在抵达美国后开始对纳粹暴政的反思,如法兰克福学派代表人物霍克海默、阿多诺,列奥·施特劳斯、埃里克·沃格林等。同时阿伦特是一个对时代问题介入很深的公共知识分子,她的写作同时是对当时重大问题的回应,如艾希曼审判、美国六十年代的水门事件、种族隔离等。她通过写作来理解所发生的事情,寻求理解,从而与世界和解,这是她生命激情的动力。

勤奋值

阿伦特初到美国时就以写各类报刊评论为生。1951年出版《极权主义的起源》让她获得世界声誉,此后源源不断地写了大量重要著作,1975年她69岁生日过后不久,突发心脏病去世,她的打字机上还留下《心灵生活》第三卷标题:“判断”,所以她到晚年给人留下的仍是笔耕不辍的印象。除了我们熟知的《人的境况》、《论革命》、《过去与未来之间》、《艾希曼在耶路撒冷》,上世纪七十年代的《康德哲学讲义》和晚年未完成的《心灵生活》等之外,她的大量书信、讲座手稿和报刊评论也被陆续整理出版。

如果您喜欢本讲内容

可以随手保存下方海报

分享至您的朋友圈

文章作者

中读课代表

发表文章294篇 获得24个推荐 粉丝3718人

中读发布课程书单、彩蛋、更新通知等信息的官方账号

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里