动荡时代的世家公子

作者:宋诗婷

2019-10-30·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5232个字,产生44条评论

如您已购买,请登录

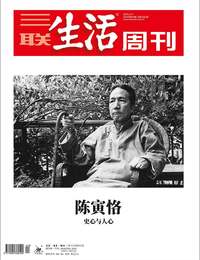

德国留学期间的陈寅恪

始于耕读

1890年7月3日,清光绪十六年,位于湖南长沙的蜕园里诞生了一个男婴,正赶上中国农历的庚寅年,族谱上这一代子孙排到了“恪”字辈,于是,男婴取名为陈寅恪。那时,这个几代耕读,以考取功名为家族使命的大家庭还不知道,眼前这个男婴未来的命运虽与科举无关,但他的名字将载入学术史,成为比官至湖南巡抚的祖父陈宝箴更著名的人物。

生在乱世中的蜕园是陈寅恪的幸运。这间长沙最著名的私人园林出了名的人杰地灵,最早的主人要追溯到唐代。当时,散文家、进士刘蜕在这里修建房屋,设计庭院,取名蜕园。屋凭主贵,在刘蜕的加持下,蜕园一建成就是长沙最出名的私人府邸。刘蜕之后,蜕园数易其主,到了清同治十二年(1873),湘军名将周达武买下了这块好地,修葺年久失修的房屋、庭院,花了几年时间,将蜕园重新打造成一处面积超过80亩的精致园林。11年之后,走上仕途的江西怀远籍名人陈宝箴、陈三立父子租下了这处庭院,在那之后几年里,蜕园就成了旅居长沙的陈氏家族安顿家眷的地方。

如此梳理蜕园的历史,并非为显示陈寅恪是什么名门望族,只是对于一直在迁徙,寻找安家立命之处的客家人来说,挣得这处体面的大宅,陈氏家族付出了近百年的努力。

雍正末年,陈宝箴的曾祖陈鲲池从福建上杭迁到江西义宁州,也就是今天的修水县。在当时,迁徙的客家人无论走到哪里都是最没有地位的。南昌大学人文学院教授、陈氏家族的研究者刘经富就是修水县本地人,他曾追溯陈氏家族迁徙的历程,多次实地走访。他告诉我,陈鲲池刚到修水县时所落脚的护仙塬是相当孤立、贫瘠的地方。“塬是尽头有岭挡住,两边被山夹住的狭长山垅,交通不便,土地贫瘠,当时客家移民被称为棚民,多数棚民都先在塬落脚。”刘经富说,正是因为这外在恶劣的生存条件,客家人又受到排挤,没有大家庭庇护,他们想身份合法化、拥有社会地位的最快方式就是参加科举。“因此,修水县的客家人尤为注重教育,耕读是陈家的传统就不为怪了。”在护仙塬生活期间,陈家的四个儿子克绳、克调、克藻、克修一直坚持到几十里外的怀远人教馆读书。

和大部分客家移民相比,陈氏家族发展的步子迈得更大,走得也更快。1792年,陈克绳——陈宝箴的祖父——完成了家族的第一次迁徙,陈家从护仙塬迁至竹塅。和“塬”相比,“塅”是更开阔,水草更丰茂的地方,也更适宜居住、读书。

直到今天,陈克绳主持修建的第一栋陈家大屋“凤竹堂”依然坐落在竹塅,那里已经成为陈宝箴、陈寅恪和整个陈氏家族的重要纪念地和研究地。刘经富认为,陈家大屋的落成对陈氏有重要意义:“这次搬迁和建造大屋不仅是建筑材料的进步、建筑规模的扩大,还附着着更深一层的文化内涵和社会意义。有了大屋,门第的观念就有了载体,按伦理秩序规范家族成员的行为就有了坐标,按士绅标准举办各种仪式就有了场所。换句话说,大屋是底层社会蝶变成耕读人家的外在表现形态。”

文章作者

宋诗婷

发表文章218篇 获得19个推荐 粉丝839人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里