书斋悠游的黄金十年

作者:艾江涛

2019-10-30·阅读时长13分钟

本文需付费阅读

文章共计6680个字,产生82条评论

如您已购买,请登录

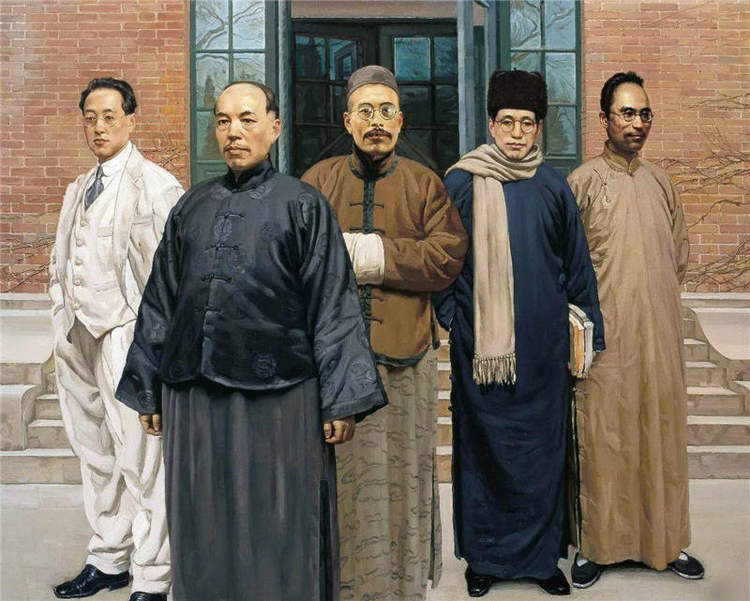

陈丹青油画《国学研究院》,左起:赵元任、梁启超、王国维、陈寅恪、吴宓(新华社供图)

执教国学院

1926年7月7日,吴宓一接到陈寅恪抵京的消息,便搭人力车匆忙赶往西河沿新宾旅馆见他,不想他刚好外出。一直等到下午5点,吴宓终于见到这位阔别五年的老友。两人一直谈到晚上10点,兴奋不已的吴宓随后还赋诗一首赠送陈寅恪:“经年瀛海盼音尘,握手犹思异国春。独步羡君成绝学,低头愧我逐庸人。冲天逸鹤依云表,堕溷残英怨水滨。灿灿池荷开正好,名园合与寄吟身。”

吴宓的激动不难理解。自1919年在哈佛校园结识陈寅恪以来,吴宓便对其博学称赞不已,在给朋友的信中,他写道:“合中西新旧各种学问而统论之,吾必以寅恪谓全中国最博学之人。”1925年初,吴宓被聘往主持筹建清华国学研究院后,便为聘请陈寅恪而积极奔走,如今,他终于来了。

清华国学院的设立,肇源于“五四”之后不断高涨的“用现代科学方法整理国故”的呼声。继北京大学1922年成立研究所国学门后,在胡适的建议下,清华筹建国学院,并于1925年9月9日正式开学。

清华国学研究院在风格上兼取中西之长:一方面效仿牛津和剑桥,实行导师制的教育模式;一方面学生在开课时要向导师行拜礼,又有古代书院的遗风。在这一以培养“以著述为毕生事业”之国学专才的独立研究机构,开设的课程分“讲课”与“专题研究”两种,普通讲课外,学生可以自选研究题目,由特定老师指导。

1926年9月,刚到国学院的陈寅恪开设的普通讲课题目为“西人之东方学之目录学”。专题指导则包括:一、年历学(中国古代闰朔日月食之类);二、古代碑志与外族有关系者之比较研究;三、摩尼教经典与回纥文译本之研究;四、佛教经典各种文字译本之比较研究(梵文、巴利文、藏文、回纥文及中央亚细亚文诸文字译文比较研究);五、蒙古、满洲之书籍及碑志与历史有关系者之研究。

从这份课程清单便不难看出,陈寅恪在游学阶段所受海外汉学的影响。北京大学历史系教授陆扬将之概括为德国传统:强调语言、语文学,认为研究历史脱离不了对古代文献的研究,对古代文明历史语言的研究。尽管在他看来,陈寅恪开设这些奇怪的课程在当时不无好胜争强的心态:“陈先生是一个很自负的学者,好胜心也很强,而且他那个时候才三十岁出头还没结婚,他在中国这个完全是老辈学者的圈子里边,要体现他不一样的学养。”

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得7个推荐 粉丝679人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里