读感周刊丨别被垃圾信息吃掉大脑,你该学会独立思考

作者:中读推荐

2019-11-20·阅读时长15分钟

20世纪,人类搭上了速度前所未有的发展快车,人的生活自此得到了前有未有的富裕和满足,然而时代的飞速发展将人塞进了专业的条条隧道中,我们变得既无法看清世界的整体,又无法看清自身,尼采预言的人类被技术化、被计算和规划的命运,真实的落在了我们的头上,现如今,技术支配、价值虚无这两大困境与我们如影随形,人类随着时代的列车一同掉进“对存在的遗忘”的陷阱中。

而在这个世纪的头一年——1900年,欧洲思想界发生了很多大事,首先是宣告“上帝已死”的尼采去世了,同样在这一年,弗洛伊德出版了他的《梦的解析》,胡塞尔出版了《逻辑研究》,20世纪唯一的新哲学,即现象学开始了。这一年可以说为20世纪思想发展开了个好头。正是这个经历大变局的特殊世纪,成了诞生哲学思潮和哲学家最多的世纪,大大小小的哲学思潮有几十个,有重要影响的哲学家有几百个,一系列思想家清晰地意识到了重建生活世界经验的思想任务,以及对现代技术的本质和人类应对之策进行剖析。

20世纪虽已过去,但20世纪的思想之意义,远未过去,真正伟大的思想家是指向未来的,他们的思想对未来文明是有预见能力的,因而,即使在今天,我们依然需要一遍又一遍重读他们,来反观我们身处的这个空心病、焦虑弥漫的时代。在“垃圾信息”遮望眼的今天,我们更需要从这些伟大思想家的思想中借得智慧,关于思考的、关于时代的。

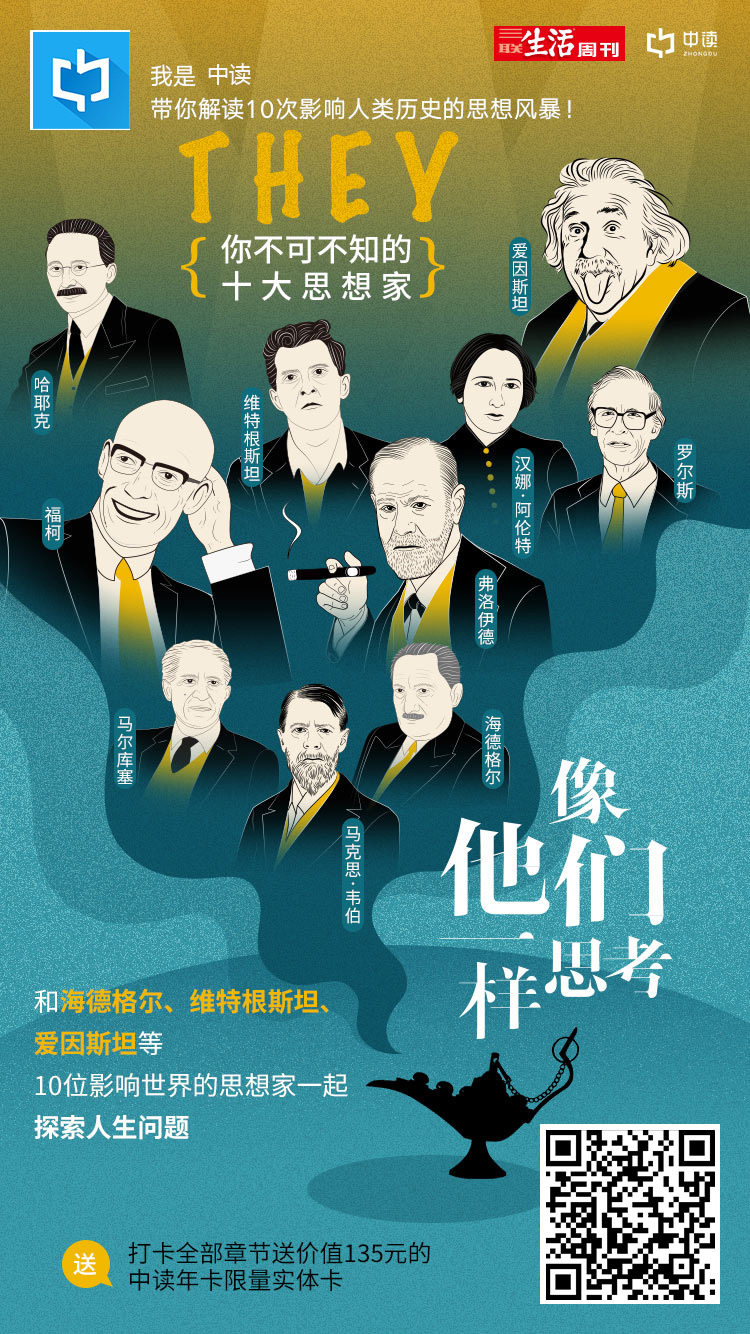

为此,中读邀请国内十余位权威学者,开设了“像他们一样思考:你不可不知的十大思想家”精品课,在总序“断裂时代的现代性追问”中,同济大学人文学院院长孙周兴率先为听众解读了20世纪这个大变局的世纪。

中读听众也在孙老师的讲述中得到了新知。中读君将其中一些有意思的读感收集起来,集合成这期读感周刊。

(以下是中读君在中读精品课“像他们一样思考:你不可不知的十大思想家”的“断裂时代的现代性追问”一讲中的读感区搜集到的一些优秀读感。)

超越自身经验局限的一次机会

@代寻旧日时光

孙周兴老师告诉我们,二十世纪在人类文明史上,具有断裂性意义,技术工业和资本主义的生产生活方式统治了全球,给我们带来更加富裕的物质生活之外,科技的副作用和世界大战,也将我喜欢的那些老旧的画面击落成为碎片。于是我第一次发现,所谓的“美好”有很多定义,而二十世纪作为空前繁荣和先进的二十一世纪的前奏,并不一定对所有人来说都比之前的时代美好。在二十世纪,世界发生了重大的变化,而这一精品课中所列的十大思想家,或者敏锐的察觉了这些变化,或者看到了繁荣表象下的虚无、危机和错乱,让我们有机会超脱本身的经验,得到新知和看问题的角度。

把握你的时代

@根植大地

不识庐山真面目,只缘身在此山中。20世纪离我们太近,所以难以从整体上来把握它。孙老师从全球化、世界大战、技术进步三个核心因素讲解20世纪的断裂性变化,抓住了核心,抓住了关键。总结的20世纪三个特点依然很有说服力,无论是工业革命、世界大战还是现代技术都能看到这个新的时代中,地球上任何一个角落的创新和动荡对于整个世界的影响速度前所未有的快速和剧烈。

理解过去,才能更好把握当下

@桃子yi

我出生在90年代末,人生记忆在千禧年后才被储存。原来总觉得上个世纪是很遥远的事,但是随着学习和思考,发现二十世纪的一切都在潜移默化地影响着现代的生活,思想,科技等各个方面的发展。通过对二十世纪的学习,来理解二十一世纪的发展,这是我选择这门课的原因。

此刻被前一刻所造就

@176*****168

20世纪对于世界来说是残酷而美丽的新世纪。作为一个目前在日本留学社会科学的学生,我以为日本的20世纪诚如先生所言,是如此一个足以概括起来的缩影。战败后,日本作为一个资源小国,经济不断腾飞的背后,是昭和一代背负着沉重包袱砥砺前行。战后的阶级矛盾在经济得到飞速发展之后,被大量底层而上的中产阶级迅速填满。这是日本最注重教育的阶段,也为21世纪诺奖井喷现象埋下了伏笔。技术的发展使得资源的劣势似乎也不再是劣势,然而核电站问题至今都是日本一个无法言说的伤口。泡沫经济时期之后的日本,非正规雇用和失业问题加重了阶层固化,上层与下层之间的矛盾被逐渐撕裂,平成年代的宽松教育也让格差社会的问题无法忽视……

生活正在继续

@WindfChange

为什么总会有人说"这是最好的时代,这也是最坏的时代"?

或许是因为我们每一个人都只是对包围着自己的墙有反应,而看不到墙之外的比最好更好、比最坏更坏的东西?

所以有些人认为20世纪是末世,有些则认为是新生。我站在后者一边。

我们正在被改变,我们随时被毁灭

@朝夕

全球化、世界大战、现代技术使20世纪成为一个割裂性的时代。全球化使现代技术和资本主义生产方式、生活方式推广到全世界。世界大战使启蒙神话破灭,巨大的战争苦难使人们不再信神,启蒙神话破灭。现代技术从现象看,"三大件"飞机、电视、电脑极大的改变了人的生活,从内在看,"四大要素"核能炸弹、环境激素、生物技术、人工智能都可以毁灭世界。

地球人的建村历险

@仁耳十二

20世纪的全球化是人类社会的重要节点,人类不可能像古代那样生活在自己的一亩三分地里,总有开眼看世界看宇宙的一刻。而世界大战其实可以看成是人类在看清世界宇宙关系的一次磨难,将所有人类的势力文化利益关系进行一次重新整合,当然包括冷战在内。现代技术则是人类开拓宇宙视角进一步的发展。20世纪终将是一个颠覆旧思想的时代,也将对人类未来产生深远影响的时代。

思想要理出头绪

@Camille17

思考这个问题的层面真的是需要足够思维宽度才可以去理出头绪。在梁宁增长思维课程上,她一直强调历史思维。昨天看到港大刘宁荣教授开学致词,再听到今日内容,突然对历史思维的理解更深一层了,即一件事情发生,不要单看当下的结果就立刻得出结论,要有时间长度和空间宽度去看,才会有更深刻的认识,否则得出的结论很容易是浮躁而表面的。

被动向主动

@刘学锋Allen

作为出生在20世纪末的地球居民,有必要理解这变迁最激荡的百年。全球化,世界大战和现代技术,深刻地改变了每个个体的生活。全球化,我们以前更多是被动影响,现在更多中国人开始走出去,影响世界,我现在也在海外工作,得益于这样的趋势。世界大战,重塑了世界形态,现代技术,对我们更是各方面影响,拓展了我们的认知,给我们提供了更多的工作选择和自由。

别放弃寻找

@edc

在我高中的时候,我认为虚无主义太错误了,你的亲人,你的朋友,你喜欢的美食喜欢看的电视剧,喜欢去旅游的地方,这些怎么能是没有意义的呢?简直是胡说。到了后来,我渐渐觉得,人生意义这个问题上,不是亲情、美食、电视剧可以回答的。无论你如何存在,终究归于虚无。从反虚无,到成为虚无者。我依然活得好好的,但我从来没有找到生命的意义。

世界缤纷多彩

@592

仰望星空会看到繁星,很高兴中读提供这样一次共读机会,领域包括自己感兴趣的心理学与哲学,而经济学又是我如今安身立命的领域,随着年龄的增长,越来越喜欢这样跨界的学习,因为任何事情背后都存在千丝万缕的联系,比如心理学里面的精神分析和我的本职工作财务分析,似乎是老死不相往来的两个领域,细细想来却又有那么多共性。如此想来,世界会变得更加有趣。

错过了多少美好

@locoo

人类与自然的连接越来越弱,越来越专业化和技术化。20世纪之前,大部分人类个体尚可与大自然紧密联系,之后的时代紧密程度极速下降至今。而在这100年有许多人见证了这一切,到现在城市当中的小孩几乎已经不与自然打交道了,取而代之的是动物园,植物园,各种人造公园或者一些动植物生态多样性已被破坏的自然区域。

一切有迹可循

@Hyena

近现代技术工业发展的齿轮自第一次工业革命始缓缓开动,而到了19、20世纪交际已经处于高速前进的态势,技术工业使得欧洲各国率先完成工业化进程,并促使欧洲各国拉开对外扩张殖民的大幕,从一开始的软性贸易输出,到后来的武力扩张,都是对未实现工业化国家的强行性逼迫,全世界都被卷进工业化的浪潮。而两次世界大战则是工业化急速进程中不可避免的扭结,也是率先实现工业化国家重新洗牌、瓜分世界的途径。

时代的列车越开越快

@44732

大约人类历史上从来也没有像20世纪这样复杂的历史时期,人的社会发展变动的速来从来也没有像20世纪这样迅雷不及掩耳盗铃,每件事情似乎要尽快的有一个结果,一个非凡壮丽的伟大事业之后,他总会不以人的意志为转移的,给出一个令人不可思议的现实后果,令人目不暇接,目瞪口呆。当我们感慨20世纪上半叶两次世界大战的残酷之余,就现实经历了中国改革开放40年的波澜壮阔,伟大的历史和个人的现实人生,在不经意间被紧密地联系在一起,衍生出无数令人心惊肉跳,同时又兴奋无比的人生历程,无数个过山车一样的历史瞬间,与无数个过山车一样的人生历程,都在这个时代,一次又一次的重现,回顾20世纪的世界历史和中国历程,真的是匪夷所思,令人感慨万端!

此亦蒙昧世,此亦智慧世

@Deng

对20世纪具有深刻影响甚至断裂性意义的几方面的总结,让人不禁想到狄更斯《双城记》开篇的那段话:“这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代;这是一个智慧的年代,这是一个愚蠢的年代;这是一个信任的时期,这是一个怀疑的时期;这是一个光明的季节,这是一个黑暗的季节;这是希望之春,这是失望之冬;人们面前应有尽有,人们面前一无所有;人们正踏上天堂之路,人们正走向地狱之门。”或许正是这样的两面性和复杂性,那种令人期待的无限可能性和令人恐惧的无限未知性,让20世纪人们的思想经历了深刻的变化,并继续经历着强烈的冲击和巨大的挑战。

弗兰肯斯坦在不远处

@海绵宝宝是块海绵

我们创造新技术,想要进一步改善我们的生活,但却也在不知不觉中埋下了隐患的种子,不知何时这颗种子会破土而出。技术飞速发展,或许不是件好事,因为人的预见力是有限的,而我们可能会创造出自己无法驾驭的东西,那是很危险的,比如基因编辑。不是说不发展技术,而是在做之前先好好想一想可能的后果。

一切坚固的东西都烟消云散了

@阿通

最深的感受还是马克思说的那句“一切坚固的东西都烟消云散了”。全球化和技术进步让世界不但在物质层面对相同的处境和危机,而且在心理层面也面对共同的一些感受,像空虚感、无根性等体验。老师讲的“断裂感”可能一方面是我们跟之前几千年的传统模式的断裂,另一方面是生存体验的一种断裂,感觉被悬着,失去家园的断裂。

技术的悖论

@驱魔人鱼

20世纪的重要性体现在工业文明的兴起、欧洲启蒙运动遗产的破灭、战争和技术的互相推动、全球化的普遍趋势,我们现在依然能感受到这些现代性的转型结果,它们给人带来便利的同时也制造了无数焦虑与忧虑,这种时代的特征潜移默化地令我们的世界发生了根本变化,因而20世纪成为了文明史上十分独特的时期。

人类赖以生存的好奇

@Chara

人为什么要思考。因为人总是对周身的一切抱有好奇与想象。好奇与想象不断的推动文明向前发展行进,同是人类又在不断行进的过程中反省思考,不断的发问,不断的总结。现代社会的人类开始显现出更多的独立性,与过去劳动力低下所造成的群体抱团状况不同,人类开始更为聚焦自身。但,脱离了社会性,人又无法生存。了解生存的时代,也许就是了解人自身的第一步。

人类赖以生存的贪婪

@Damon

二十世紀或許在人類文明史上或許是有斷裂式的意義,但貪婪的人性從來沒有斷裂。全球化,殖民地,世界大戰更像是在科學技術的加持下,貪婪的人性得以在更廣闊的舞台展現形式。這裡的貪婪並非貶義,對名譽地位權力的追逐,對物質財富的追求,也可以是指對未知的好奇心,對知識的渴求等。科學技術四大要素很重要,可是相對論和量子力學既然沒有出現在本文應該擺放在人類文明史上的哪一頁?

你被技术物化了吗?

@阿通

技术问题带来的严重后果可能是人的物化,因为技术的飞速发展带来的神话和依赖,人们转而将人生的许多问题也视为技术问题。人变成跟自然物品一样的“资源”,那么神和信仰呢?也是随之而来的“去魅”,因此价值虚无是难以避免的事情。精神世界的这种空落可能是引起欧洲思想家震动的缘由,因为他们之前是活在宗教的世界之中。

如影随形的技术困境和价值虚无

@百里言乔_

技术困境和价值虚无在日常生活中总是与我们的现代化发展如影随形。技术是帮助了人,还是奴役了人,如何平衡主客体之间的关系;价值主观论带来的虚无主义在都定了宗教神学等信仰之后,能否将人从虚无没有根基的状态中拯救出来,人类传统价值体系的崩溃之后又该何去何从,都值得我们审慎思考。

弥漫于我们时代的空心病

@看溽

技术困境对于日常生活而言,所造成的冲击与影响已经是十分显著了,而价值虚无带来影响的深刻性更是有过之而无不及。如果技术困境多是现实生活中的苦恼,那么,价值虚无就是心灵生活上的无助。在当代,实现心灵上的平衡与安详,真的是一件十分无奈的事情。生活中,人们常常以各种方式来回避这些问题,而事实上,回避或者说逃避从来都不是解决问题的现实办法,只有真实的面对,理性的面对,甚至更多的时候,我们需要回到人类历史的传统中,回到历代祖先给我们留下的丰富思想遗产中,去寻求解决现实矛盾、实现痛苦解脱的,现实办法和有效途径,寻找到在当下生活中的幸福和安心之道。

技术要解决的问题没有尽头

@北鸟南鱼

技术问题和虚无性作为现代主义的两个话题,我想二者是相辅相成,互为因果的。科技的发展仿佛被拧上了停不下来的发条,带来便利的同时引发了人们新的恐慌,我们要沿着一条“借助科技解决问题”的道路走多远?而很显然,如此需要解决的问题没有尽头可言,那么这样勤勤恳恳疲惫不堪地追逐所谓的“便利”目的是什么?人们追求理智已然到了不理智的地步,追求便捷已然到了身心俱疲又无路可退的境地,那么生存的意义究竟是什么呢?这个问题似乎又是科技无法回答的。

了不起的1900

@郭佳佳

不得不说,有的年头,一看就是了不起的年头。1900年前后,尼采的去世;弗洛伊德、现象学的上升。伽达默尔的三大哲学高峰说:古希腊哲学、德国古典哲学以及欧洲现代哲学(马克思、尼采、海德格尔、维特根斯坦)。20世纪西方哲学总体局面中四个重要哲学思潮:新马克思主义、英美分析哲学、美国实用主义、现象学哲学。

为什么总有人怀念传统?

@虫鱼

宗教曾作为“知识”统治社会,现在无论是“上帝死了”还是儒家的衰落,本质都是因为科技发展重构社会,使其失去了赖以生存的土壤。我们小时候还会有人讲“孝顺”讲“百孝不如一顺”,但现在更多人已开始反思“孝顺”的真实意义。可能正是科技对社会的革新进行到更深层次,进一步瓦解了儒家思想的残余。思想本身没有歧义的先进与落后,只有是否适合当下环境。愈发理解为何总会有人怀念相邻的过去,或许只是因为当时的社会环境与思想更符合他的切身利益,所以无意识的怀念。但是,我还是觉得“现在真好,这个世界真好”,没有利益考量,只是好奇未来。会不会有新一轮技术革命?如果有会对我们的思想带来怎样的转变?想想就很精彩。

透过艺术,可反观哲学

@185

二十世纪哲学思想的转变也影响着艺术的变革,“上帝死了”:自从十九世纪末开始的印象主义,我们,发现艺术与具有神性的、崇高性的传统绘画已经决裂,到了20世纪,杜尚让一切物品都可以成为艺术的观念更是如此,这也为后现代打开了大门。在哲学慢慢渗入艺术的时代,我们可以通过哲学的现象反观艺术,也可以通过艺术反观哲学。

我们面临的“困境”是什么?

@Deng

现代性的后果和由此导致的现代文明的困境,一是在于技术工业层面,一是在于精神生活层面。现代技术在不断延伸自然人类生存的可能性,但与此同时也足以对自然人类构成致命性、摧毁性的威胁。传统价值体系受到动摇和瓦解,在以技术工业为基础、以市场为主导的资本主义商业体系中,唯一起支配作用的是可交换价值。人们被自己所创造的体系支配,以可交换价值为衡量标准,被同一化、同质化,自然人类的精神生活受到了强烈冲击和严峻挑战。重建生活世界经验,挽救人类精神生活于水火,俨然成为当代哲学思考的当务之急。

既享受,又沉迷

@Victoriaです

人们越来越依赖于我们的技术所创造的便利,同时又难以抽身。老师也指出了“现代技术四大基本要素中,无论哪一项都足以对自然人类构成致命的、摧毁性的后果”。就拿人工智能来说,早有无数科幻电影预言了人工智能给人类带来的困境。人们越来越“无用”地依赖于技术,如果有一天人工智能真的拥有了智慧,是否会想把人类淘汰掉呢?哲学不是虚无缥缈的,而是先一步思考与人类息息相关的命题。

赛博朋克照进现实的可能

@虫鱼

而科技发展的越是迅疾,社会生活经验就会清零的越是迅速。假如现在的清零周期是50年,未来会不会变成5年一个新技术时代。但是,我们的生理与心理真的能够适应变化如此迅疾的环境么?现代人的安全感缺失、焦虑、压力与永远追赶的疲累真的与此无关么?再下去,会不会变成信息/科技的丛林,回到另一种原始蛮荒。甚或戛然而止,进入赛博朋克般的世界,因为多数人已开始疲于应对。

既是毒药也是解药

@Hyena

人被自己创造的技术系统所支配,陷入一种危机之中。现代文明困境的根源首先在于技术工业,现代技术是最基本的现代现象。法国哲学家斯蒂格勒说过,技术既是毒药也是解药。在精神生活上,现代性给人类带来的影响是致命的、断裂性的。传统哲学、宗教和艺术,它们是自然人类精神表达体系的主要成分,如今却退出、隐失了。马克思曾认为,技术工业和资本主义商业体系将动摇、消灭一切传统价值,唯一起支配作用的是可交换价值。在技术工业统治下,现代人进入精神动荡不安的境况中,重建生活世界经验成为哲学当务之急。

真正伟大的思想家是指向未来的

@郭静文

虽然现在已经离20世纪有一段时间了,但是当时的思想对于现在的人们来说仍然有重要意义,真正的思想家是指向未来的,历久弥新,每次接触这样的思想家都有新的感受,西方这叙事对事物的理解分三步,从自在之物到为我之物再到关联之物,是不但在发展的过程,理清脉络对于我们对于自己本身包括社会产生新的理解。

深度思考有更多乐趣

@E.T

深度思考才能洞见未来,这是诞生伟大思想和伟大人物的源头……他们不满足于附和时代和历史,但我们这些凡人躺在沙发里看着电视或者手机消磨时间的时候,我们已经丧失了思考的乐趣和能力

以观察开启思考,更以思考洞察社会

@木弗

哲学脱胎自现实生活,以及对现实生活的感受、观察、思考,是对普遍、根本的现实问题的关切和思索,也是对人类未来的探索。以观察开启思考,更以思考洞察社会。20世纪的西方思想,是更深刻地认知过往的一个世纪,认知现代性,了解当下的社会,乃至未来社会演变的一把钥匙。细微至对于渺小个体之生活,大概可帮助个人更充分地理解现实。

时势造思想家?

@代寻旧日时光

二十世纪的思想家们之所以成功,在于他们洞察到了自然人类生活世界向技术人类生活世界的根本性转变,以及相应的人类经验方式和知识体系的转型。除此之外,他们还具有对未来社会发展方向的判断能力。身处二十一世纪的我们,能说出二十一世纪与二十世纪下半叶的本质差别吗?有新的值得被历史记忆的思想者诞生吗?我们能看得到二十一世纪下半叶,我们所生存的世界将走向何方吗?现在我对这些问题的答案都是“否”,这代表着我还需要更多的智慧。哲学,就是爱智慧。

在中读 App 的读感区,华丽精美的文字不是必须,波澜壮阔的经历不是必须,只要你真情流露,坦诚倾诉,无论多么朴实无华,都将是一期一会的【读感周刊】的不二选择。

文章作者

中读推荐

发表文章927篇 获得24个推荐 粉丝4230人

精选内容推荐,分享最新的热门好知识

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里