科幻作品中的2020年代

作者:三联生活周刊

2019-12-12·阅读时长11分钟

本文需付费阅读

文章共计5697个字,产生13条评论

如您已购买,请登录

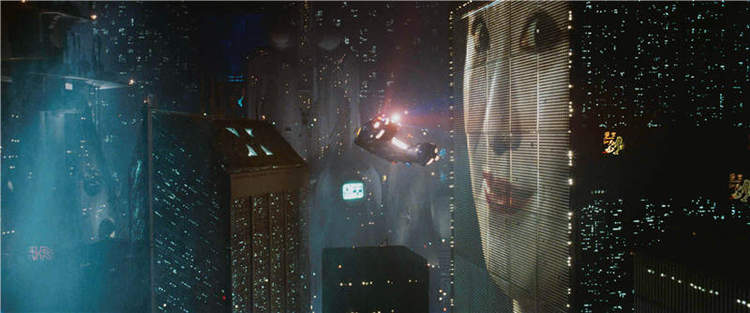

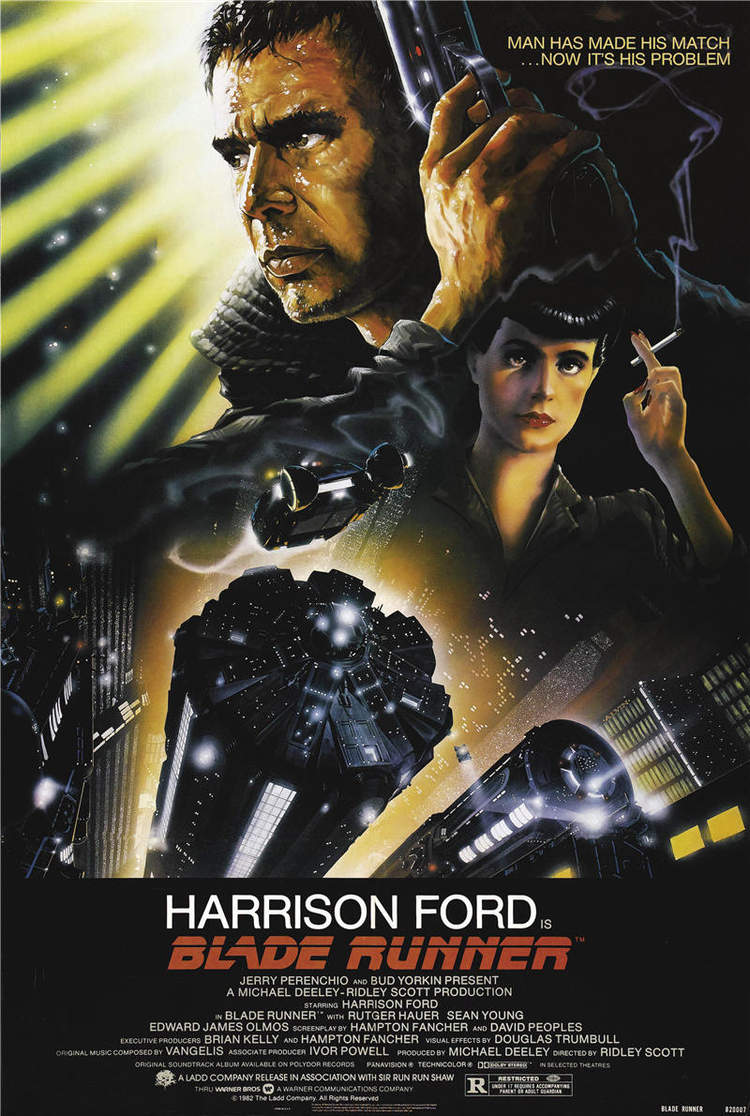

《银翼杀手》剧照

文/郜超

《银翼杀手》:数字时代到来

在现实世界中,2019年即将结束、2020年即将到来之前,人们对人工智能、智能家具、视频通话、电子广告大屏这些科技产品早已司空见惯。而其实在1982年,就有人将这些当时尚处萌芽阶段的技术拍进了一部电影,这就是《银翼杀手》(Blade Runner)的世界。这部影片在台湾地区还有一个中文译名——《公元2020》。

《银翼杀手》展现了未来光怪陆离的数字化社会。在电影拍摄的1982年,现实中大部分城市商业中心的广告牌还是由喷绘布、亚克力灯组成的“静态画面”(纽约时代广场那块令许多企业“不惜豪掷千金买下30秒”的纳斯达克大屏是在2000年才启用的),但电影就已经预言了21世纪都市里布满电子广告大屏的摩天大厦、霓虹灯装饰的小巷,以及雾霾密布的天空。

如今,科幻界把《银翼杀手》视作“赛博朋克”(Cyberpunk)运动在视觉风格上的起源之一,其中“赛博”(Cyber)在英语中有着“计算机网络”的含义。尽管我们现在知道,处于前端的LED屏幕一旦离开芯片和网络,和“数字化”相距甚远,但在80年代,这些巨型屏幕和五颜六色的灯光,正是数字时代即将到来的标志。

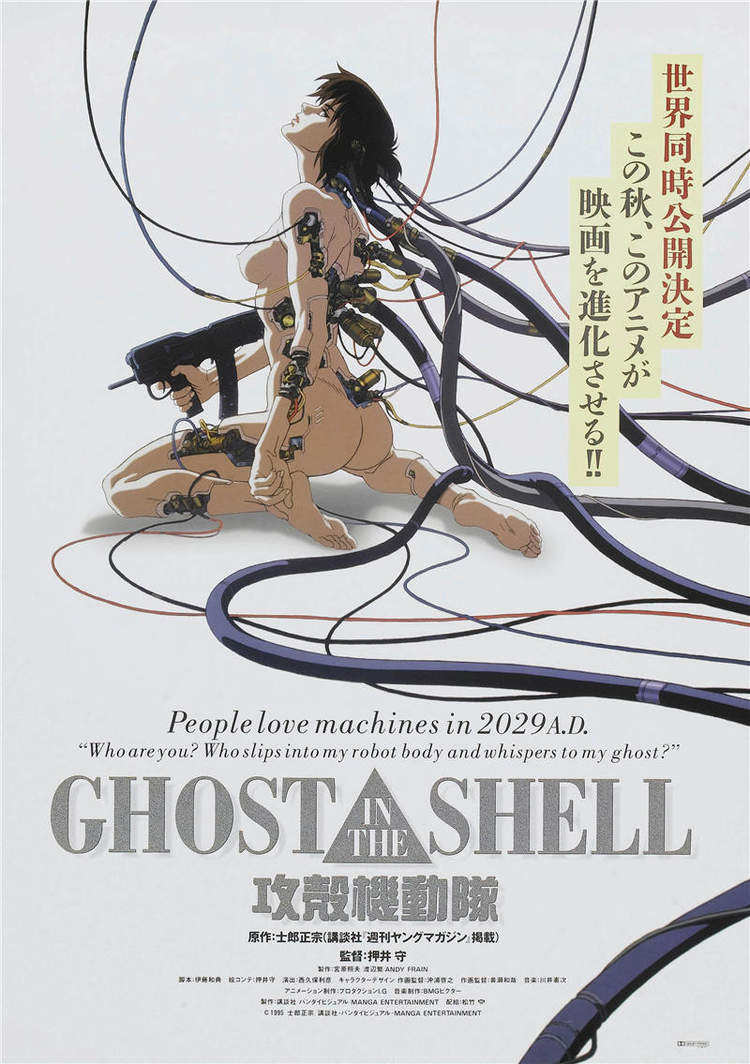

《攻壳机动队》:人机连接

作为《银翼杀手》视觉风格的继承者,科幻动画电影《攻壳机动队》(Ghost in the Shell)诞生于1995年,其故事设置在2029年的架空都市“新港”,主人公是一名经历过“全身机械化改造”的警官。电影中,那时的几乎所有人类都接受了不同程度的机械化改造,被替换上的义体直接与神经系统相连,治疗伤病的最佳方式是直接将它们更换。在另一端,大部分人脑又与整个互联网连接在一起。

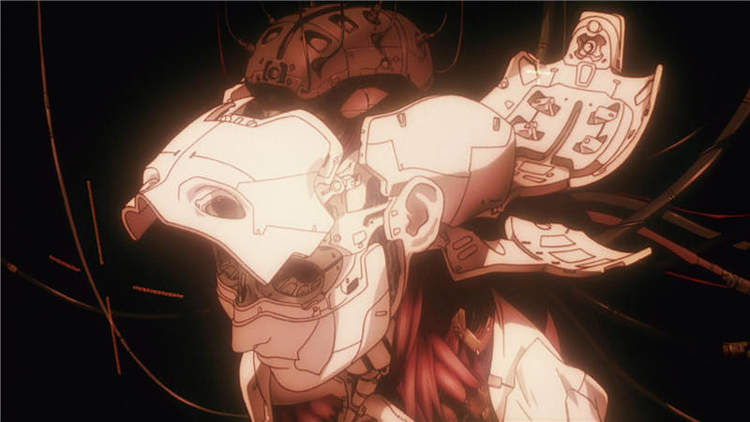

《攻壳机动队》剧照

在《攻壳机动队》上映8年后的2003年,现实中第一代脑机接口正式面世。2012年,约翰·霍普金斯大学应用物理实验室为伤残士兵装上了机械假肢,这些假肢不用借助脑机连接,能够由人体产生电信号直接控制。

尽管现实中可以预见的2029年,人类在技术和心理层面都很难实现《攻壳机动队》的全盘“赛博化”,但技术的演进依然值得期待。正如全球第一个将电极植入大脑的人——纳森·科普兰(Nathan Copeland)在今年8月接受本刊采访时所说:“我依然能感觉到自己只是个人类,但我同时也在创造未来。”

文章作者

三联生活周刊

发表文章6017篇 获得9个推荐 粉丝47337人

一本杂志和他倡导的生活

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里