陈丹青:选择“退步”

作者:宋诗婷

2019-12-20·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6283个字,产生21条评论

如您已购买,请登录

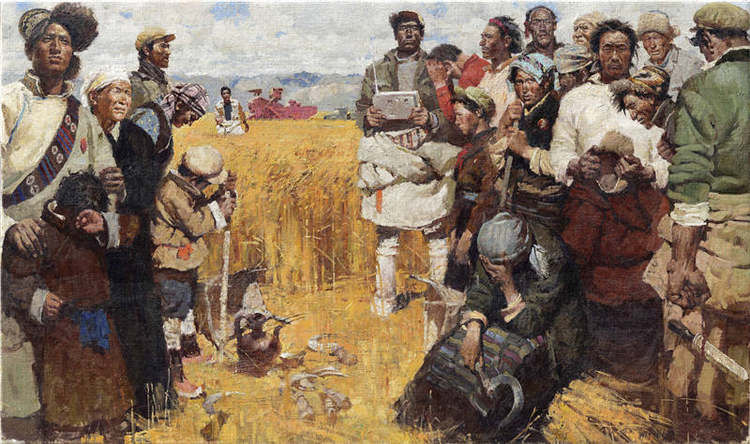

《泪水洒满丰收田》是陈丹青的成名作

没有人再讨论陈丹青的绘画。或者说,与他的出版物,他的视频节目《局部》,他在木心美术馆举办的种种活动,他的犀利言说相比……没有人关心陈丹青在画什么。

即便相当活跃的“80后”策展人崔灿灿,对陈丹青的艺术家身份也是模糊的。“我知道他早期的《泪水洒满丰收田》和《西藏组画》,知道他近期在画时尚模特,但这些都是抽象的,艺术圈内极少讨论。陈丹青这三个字无处不在,但真正关于他的具体信息非常少。”

他没有单位,没有代理,除了苏州博物馆请他做过一次影响有限的个展,外界几乎没见过他的新作。“19年来,我在相当投入的业余状态中画画,”陈丹青说,“一方面臭名昭著,一方面置身美术圈外。”

圈内偶尔谈论他的新作,大多是批评:不务正业,热衷作秀,毫无先锋性,江郎才尽……有些评论甚至恶言相向。总结起来,他被攻击的“原罪”无外乎是“再没画出比《西藏组画》更好的作品”。二三十年来不断面对同样的质问,陈丹青被问烦了,有一次回道:“是啊,我再也画不出《西藏组画》,因为我已经画出来了。”

所以,乍看起来像是赌气,策展人崔灿灿把11月初开幕,号称是陈丹青迄今为止最大的个人展览命名为“退步1968~2019”。

陈丹青的研究生毕业作品《西藏组画》一亮相就引起广泛关注,被认为是上世纪80年代中国最重要的绘画作品之一

成名

“退步”从1968年开始。

小村落风景画,临摹达·芬奇和米开朗基罗作品的素描,盘子里的西红柿,是陈丹青愿意展示给大众的早期绘画记忆。

回忆起来,少年时爱上画画相当物质性。喜欢闻到松节油味道,喜欢颜料涂抹的油腻感,喜欢油画箱,喜欢背着画夹子在弄堂里骑自行车。“父母说,我从三四岁就一天到晚画,十四五岁后的速写太多了,几个展厅都放不下。”陈丹青说,那个年代,所有学校都停了课,年轻人没事干,学艺术的热情反倒格外高涨,“跳舞、弹琴、唱歌、画画,到处拜师父”。爱艺术的少年巴结各个美院毕业的大前辈,能给他们,哪怕是他们的学生看一眼画,就高兴极了。陈丹青拜访过几次颜文梁,对他来说,“那可不得了,终生难忘”。

“那时的上海人迷恋技艺,一天到晚讨论笔触、色调、构图,哪有什么观念。”陈丹青记得,中学时代,他白天画毛主席像,晚上照着借来的画册临摹达·芬奇、米开朗基罗,在他眼里,这两件事都很快乐,根本没有冲突。

这些“阁楼上”的经历给陈丹青打下了功底,上世纪70年代,少年陈丹青先后在赣南与江北农村插队8年,其间画的部分速写,出现在这次展览中——村里的男孩,打牌的农民,面容沧桑的地主,牧区的书记……其中大部分曾被堆在楼道杂物里,当时看不觉得,如今回头,他不禁感叹“好诚恳,好饱满,全是感受力,那种好,现在再也画不出来了”。

当年中国油画一律向苏联看齐,陈丹青也不例外。那幅让他入选全国美展的作品《泪水洒满丰收田》,就是苏联作风的例证。1975年,陈丹青的插队生活从江西转移到了江苏,1976年,他到了西藏,忽然发现自己身在高原。“一个有距离感的,中世纪模样的城市,太让人兴奋了。”陈丹青自己也搞不清楚,为什么从不画上海,他所有拿得出手的作品,都来自陌生感,来自一种移情。人在拉萨,陈丹青满脑子都是苏里科夫式的经典,“心里至少有100张苏联绘画”。战争、苦难、悲剧感……而初到拉萨不久,毛主席逝世给了他创作的历史现场。

文章作者

宋诗婷

发表文章218篇 获得15个推荐 粉丝839人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里