隆兴寺:宋代木构大观

作者:艾江涛

2020-03-04·阅读时长14分钟

本文需付费阅读

文章共计7462个字,产生58条评论

如您已购买,请登录

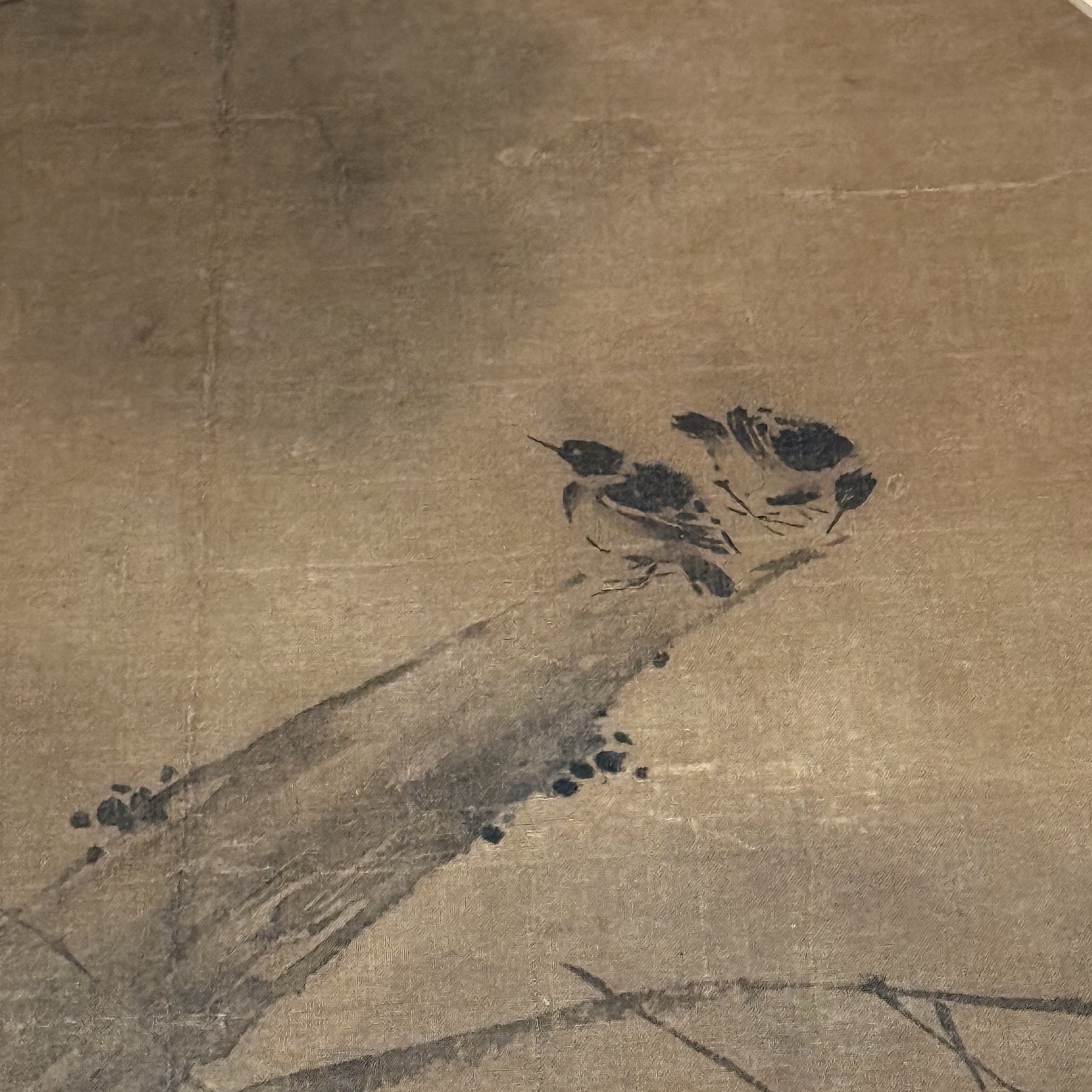

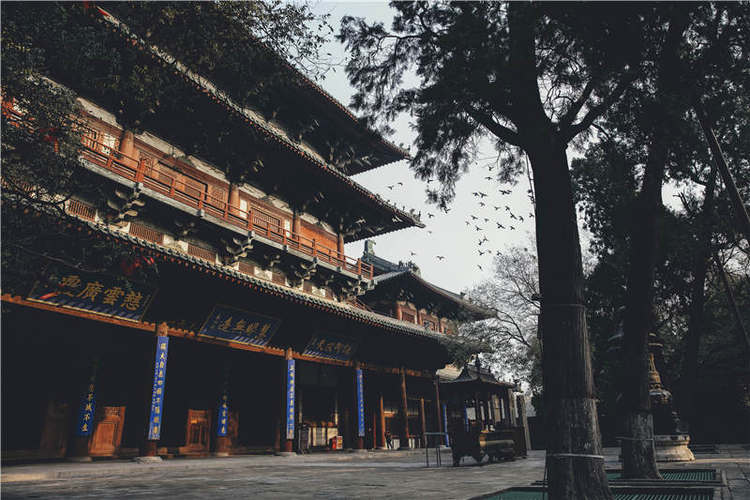

位于正定县城东的隆兴寺,至今仍存山门(天王殿)、摩尼殿、转轮藏殿、慈氏阁四座宋代木建。寺内古意斑斓的建筑、参天大树还有盘旋其间的飞鸟,无不给人一种历史的幽深之感

摄影/李英武

古劲的庄严

从北京坐火车前往河北正定县,我们只用了两个多小时,便走过了梁思成在86年前花费整整10个小时所走的路程。

1933年4月16日,时任营造学社法式部主任的梁思成,带着年轻的绘图生莫宗江,还有一个仆人,奔赴正定开始他的第二次古建筑调查。一年前,在完成旨在介绍清代“官式”建筑营造规则的《清式营造则例》后,梁思成意识到,对中国古建筑的深入研究,必须由文献研究转向实物调查。学社首赴河北蓟县的调查,伴随独乐寺的发现与《蓟县独乐寺观音阁山门考》的发表,在学界引起很大反响。

正定,作为河北中部千余年间政治、经济、文化的中心,是一座名副其实的古城,宋辽时期的古建筑很多,历来有“九楼四塔八大寺”的说法。奔赴正定前,梁思成做了大量的准备工作,所带资料中,还有一份由故宫摹清乾隆年间重修正定隆兴寺图。那时,萦绕在营造学社社员心头的问题是,如何抢在日军对华北日益严重的侵略威胁前,完成对这些古建筑的调查测绘。前往正定的车上,上上下下多是军人,隆兴寺内驻扎的正是陆军某部机关枪连的士兵。到正定不久,梁思成便得到滦东形势吃紧的消息,不得不把原定两周的调查计划缩短为一周。

与梁思成当年一样,我们此行的首要目标是位于城东的隆兴寺。隆兴寺创建于隋开皇年间,在北宋开宝年间有过大规模扩建,因寺中有宋代铸造的大铜观音像,而被当地人称为“大佛寺”。在前往隆兴寺的路上,我们已无法看到梁思成当年印象深刻的街市大门内的神龛、走廊中的柱础、跨越街道的凉棚架,今天的正定,更像一个规整的旅游城市,在每条街道路口,密密扎扎的指示牌上,写的正是梁思成当年调查过的名胜古建。

隆兴寺的建筑沿着中轴线两侧依次排列,从戒坛往外看,两侧是慈氏阁和转轮藏殿,穿过牌楼,便是寺中现存古构中最大最完整的摩尼殿

很快,在一场不期而至的薄雪中,隔着高大的寺院外墙,那些古意斑斓的屋脊出现在我们面前。1953年便成立的正定县文物保管所(以下简称“文保所”),办公室就位于隆兴寺的东侧。在这里工作了20多年的副所长崔伟丽告诉我,1949年前,隆兴寺已经败落,寺中和尚都走了。寺院原来分为中、东、西三路,建筑主要集中在现在仍保留完整的中路;东路原来的僧舍,如今已成为文保所的办公室;西路原本是明清以来皇帝的行宫,咸丰年间在此基础上改建的天主教堂,曾出现在梁思成的《正定调查纪略》中,如今还遗留教堂、修女楼、神父楼等几所建筑。

我们几乎是沿着《正定调查纪略》中的描述,沿着寺院的中轴线,从南往北,一步步去观看80多年后的隆兴寺。

穿越石桥,眼前的天王殿,是一座气势宏伟的单檐歇山顶建筑,已不是梁思成当年所见“已极破烂,西北角屋顶已通天”的破败山门。正定文保所项目科科长王素辉告诉我,山门在2015年还进行过一次维修。作为隆兴寺四座宋代建筑之一,山门在明清时期都有过维修。除了清代添加的券窗、券门,山门檐下能够看到一排大小差异明显的斗拱,正是梁思成所说:“纤弱的清式平身科夹在雄大的宋式柱头铺作之间,滑稽得令人发噱。”

走进殿中,王素辉一一讲解梁架中的宋式结构:“宋代的梁架与清代不同,正中短的叫蜀柱,两个梁之间用斜的木头连接,叫叉手,再往下叫托脚。这种人字形的叉手,是宋代建筑的特点。”尽管山门加入了清代维修中的败笔,但主体梁架和原存斗拱仍被认为具有明显宋初建筑特点,且是隆兴寺四座宋代建筑中制作手法最古老的一座。

穿过山门,便是始建于北宋元丰年间仅存台基的大觉六师殿。梁思成当年所见到的上面的土丘,已被清理一空,但通过台基佛像的底座,还有残留砖墙的厚度,人们仍能揣想这座总面积达1855平方米的原寺最大建筑的盛况。

道路前方,一座造型奇特、古色古香的建筑出现在眼前,这是梁思成当年赞叹不已的摩尼殿。摩尼殿的殿身为重檐歇山顶。所谓歇山顶,是中国古建屋顶的一种常见形式,其最明显的特点是有九条屋脊:一条正脊,四条垂脊,四条戗脊。一层叫单檐,二层则叫重檐。摩尼殿格局的特出,在于立面重檐歇山顶的殿身与四面的歇山抱厦融为一体,而抱厦则以歇山顶的侧面,也即山面,向着四面。从高空俯视,其平面图为十字造型,当地人称之为“五花大殿”。作为宋代木构中唯一遗存的此类结构,其精妙之处正如梁思成所描述:“这样的布局,我们平时除去北平故宫紫禁城角楼外,只在宋画里见过。那种画意的潇洒,古劲的庄严,的确令人起一种不可言喻的感觉。尤其是在立体布局的观点上,这摩尼殿重叠雄伟,可以算是艺臻极品,而在中国建筑物里也是别开生面。”

摩尼殿内槽背壁的彩绘悬山,其中那座观音塑像重塑于明嘉靖年间,这座观音像的照片曾长期摆放在鲁迅的书桌上

摩尼殿外部,最引人注目的是大量体形硕大、古劲沧桑的宋代铺作,也正是明清之后所称的斗拱。与后来日渐缩小,更多作为装饰功能出现的斗拱不同,早期硕大的铺作都有承重作用的结构考虑。根据其在梁架下位置的不同,又分为柱头铺作、补间铺作、转角铺作。这些补间铺作中,除原来构件,又在两侧45度方向各有一个斜拱。当年,梁思成对此尤为关注:“其最引人注意之点在补间铺作之特别雄大——柱头铺作只有华拱与下昂伸出,而补间铺作则有45度斜拱,如辽宁砖塔上所常见,清代所称‘如意斗拱’的做法。”

梁思成当年判断摩尼殿的始建年代最晚也在北宋,可在1977年重修摩尼殿、发现北宋皇祐四年(1052)的题记前,一些学者正是依据摩尼殿大量采用斜拱这种辽金时期的惯用做法,将它断定为金代创建。

站在殿南面抱厦门口,王素辉为我解释那些出现在《营造法式》与梁思成调查笔记中的术语。“你看这些柱子,明显是下边粗上面细,每个柱子都是这样,这种做法叫‘收分’,收多少都有规定。柱头位置,弄成圆角形式,叫‘卷杀’。这些柱子不是垂直的,都向殿正中心倾斜,这个叫‘侧脚’。明清时候这种做法就不明显,到清代几乎没有,柱子都是垂直的。整排柱子,从中间往两侧,越往两侧越高,有一个弧度,这种做法叫‘生起’。”

步入摩尼殿,举头仰望,更为其间层层环抱的铺作与梁架所震撼,让我不期然地想起杜牧在《阿房宫赋》中所写的“各抱地势,钩心斗角”。宋代建筑是木结构建筑发展至成熟的阶段,这种将屋顶梁架结构完全暴露,“彻上露明造”的做法,正是那个时代建筑美学的典型特征。

除了建筑结构,殿内供奉的宋塑一佛二弟子像,还有殿内明代所绘以佛教故事为题材的现存约422平方米的壁画,亦颇有可观。而在内槽背壁的彩绘悬山上,最引人注目的莫过于那尊重塑于明嘉靖年间的观音像,隔着几百年的时光,其眉目之间的微笑仍然生动真切。据说鲁迅对这座塑像尤为喜爱,1923年他在日本山本照相馆购得此像照片后,便一直陈放在自己的书桌上。

走出光线幽暗、神秘庄严的摩尼殿,穿越牌楼门,在戒坛的左右两侧便是隆兴寺里另外两座宋代建筑:转轮藏殿与慈氏阁。这两座相向而立的建筑,风格极为相似,均为歇山顶、青瓦覆盖、绿琉璃瓦剪边、前出副阶的二层楼阁式建筑。

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得20个推荐 粉丝626人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里