谁是列夫·朗道?

作者:张星云

2020-03-04·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5253个字,产生29条评论

如您已购买,请登录

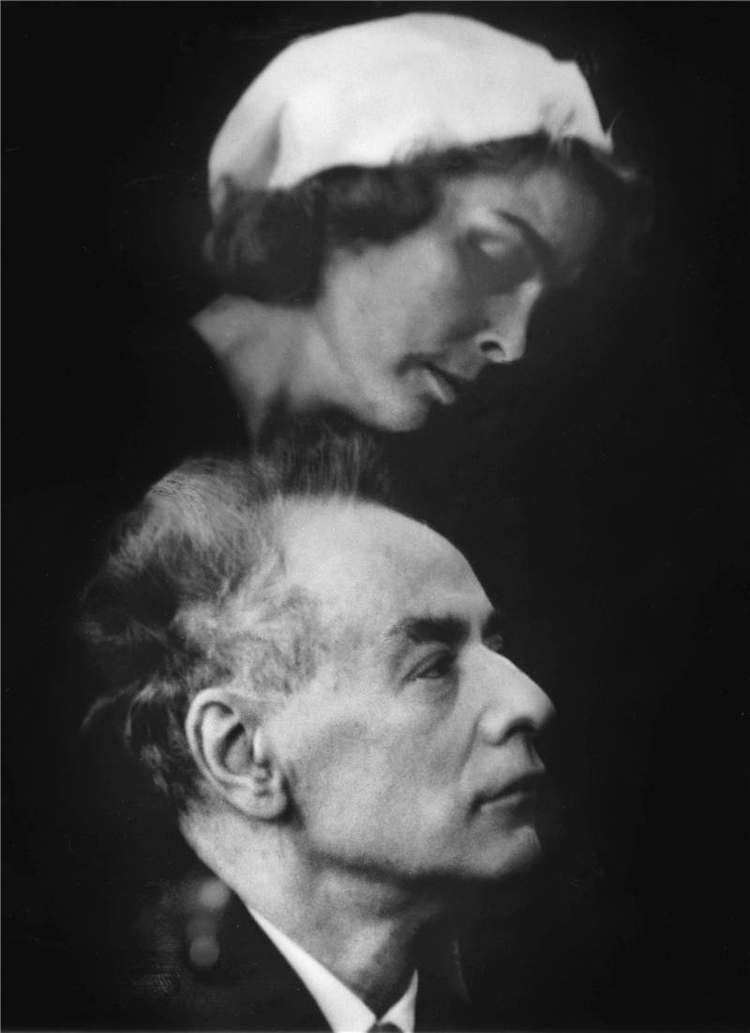

车祸后的朗道和妻子科拉(摄于1964年)

最后一位全能物理学家

对于物理系学生来说,苏联物理学家列夫·朗道(Lev Landau)算是人生中的必经之路了。这位诺贝尔物理学奖获得者编写的十卷本《理论物理教程》至今仍是很多物理学工作者的进阶书籍,他的“朗道十诫”也为物理从业者和理工学生熟知。

朗道绝对是个天才。他4岁能看书,13岁学会微积分,14岁就上了大学,19岁发表了第一篇论文,其中所提出的“密度矩阵”概念可以作为量子体系的描述方式之一。他涉及的领域如此之多,每个领域的贡献都如此之大,因此人称“奥本海默之后最后一位全能物理学家”。

1958年,朗道50岁寿辰的时候,苏联原子能研究所为了祝寿,送给他一块大理石板,上面刻着朗道10项最重要的科学成果。这10项成果几乎囊括了当时物理学的全部前沿领域,从核物理、固体物理到电磁学、粒子物理、宇宙线和高能物理等等。朗道是犹太人,犹太人的先知摩西借着上帝的旨意在石板上写下了《十诫》,因此朗道的这10项科学成果此后被称为“朗道十诫”,以此表达对朗道登峰造极的崇敬之情。

不过乌克兰导演伊利亚·赫尔扎诺夫斯基(Ilya Khrjanovsky)一开始对朗道感兴趣,并不是因为物理学。

在《DAU》之前,赫尔扎诺夫斯基只拍摄过一部电影《4》。之后,赫尔扎诺夫斯基想过翻拍巴尔扎克的《驴皮记》或海明威的《伊甸园》,但都没有做成,直到他在法国读到列夫·朗道妻子的回忆录。回忆录中最让他感到震撼的,是“这位苏联人物的公共身份和私人生活的自由之间的反差”。

朗道的人生确实相当传奇。不仅因为他的天才和科学上的贡献,还因为他鲜明的个性、古怪的脾气以及他同苏联国家机器之间扑朔迷离的关系。

1929年,朗道在列宁格勒物理技术研究所读研究生期间,被苏联教育部送到欧洲各物理学重镇游学。他在哥本哈根由诺贝尔奖得主尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)领导的研究所工作了一年,深受后者赏识,随后又在剑桥结识了在那里工作的同胞彼得·卡皮察(Pyotr Kapitsa)。等到回国,24岁的朗道已经成为学术带头人,1932年被任命为位于哈尔科夫的乌克兰物理技术研究所的理论部主任。在哈尔科夫,他以平均每六个星期一篇的速度发表论文。他一边从事开创性工作——关于第二类相变的研究,一边在哈尔科夫大学里教理论物理,带出了一批年轻人。

才华出众、少年得志的朗道自视甚高,又口无遮拦,缺少心机,常出言不逊,伤人无数,上至他的老前辈玻尔,下至哈尔科夫大学里他的学生。尤其是他的学生,被他羞辱成了家常便饭。朗道坚信,对游手好闲之辈绝不能心慈手软,应当公开鄙视、嘲笑、排斥他们,因为这是社会的罪恶,而既然是罪恶,就应该与其进行斗争。他常常借恩格斯的语录“劳动使猿变成人”对偷懒的研究生说:“您难道不知道人是从猴子变来的,是劳动创造了人吗?所以,如果您不工作的话,就会长出尾巴,并且开始爬树了。”还有一幅流传甚广的“对驴讲经图”描写朗道讲课的情景:背上生着天使翅膀的他在上面滔滔不绝,而学生们全被画成竖着长耳朵的蠢驴在下面昏昏欲睡。这多半反映了曾受他贬斥的学生心目中的师生关系。以至在朗道办公室的门口,有人贴了这样一张告示:“小心!他会咬人!”。

文章作者

张星云

发表文章193篇 获得8个推荐 粉丝1030人

《三联生活周刊》主笔

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里