大英博物馆:行走于百科全书的多重迷宫中

作者:蒲实

2018-01-04·阅读时长39分钟

本文需付费阅读

文章共计19947个字,产生201条评论

如您已购买,请登录

跳跃的时空

14:30,大英博物馆64室。博物馆导览手册说:此时,此地,你将开始一场约公元前3000年的古埃及之旅。在志愿者导展员的带领下。

“15:15,70室,古罗马之旅。”

“11月10日,13:00,33室,中国之旅。新馆开幕之际,馆长霍吉淑亲自导展。”

“周六,9:00,特别之旅,一个半小时环游世界。”

“这样好,不用漫无目的地逛,从一个展品跳到下一个展品,有的放矢。”有一次穿越去罗马时代的英国之前,导展老太太和蔼地说。立在这些展厅里的集合站牌,就像博物馆小宇宙里的一个个时空穿梭机发射台,每天自动按照时刻表发射去不同的地方。在大英博物馆的两周时间里,我每天都等不同的导展,几乎“乘坐”了所有班次的“穿梭机”。只要时间一到,自然有一群来自世界各地的游客聚集在站牌下,一位渊博的志愿者将准时出现。

你很快会发现,从一个展品到下一个展品之间,时间并不连续。在一件展品前停留,你身处某个漫长历史时期的某个时间横截面,然后,你跃迁至下一个时间横截面。从第三层的51号展厅走到相邻的50号展厅,再进入连续的49号、40号、41号展厅,拐个角依次走过46、47号和48号展厅,在这些连续的空间中,你从遥远的公元前10000年至公元前800年的欧洲与中东,穿越到罗马时代的英国,再跳跃到1050~1500年的漫长中世纪,滑入文艺复兴和启蒙运动的15~18世纪的欧洲,一路跃进到19世纪的近代,抵达切近的20世纪和21世纪。展厅与展厅之间的那道没有门的门框,是时刻的尺度,时间的断点,某两个时间段之间的历史横截面,时间跃迁的临界点。博物馆就像为戏剧而搭建的迷宫般的舞台,法国戏剧家让-米歇尔·里博形容那种从一个展厅到另一个展厅的感觉,“迅速地、曲折地、向后面、向旁边、在中间,然后慢慢地腾空而起,就像清晨的一个思绪。时间支离破碎,参观弯弯曲曲,导游线路漫无目的。……不乏淡淡的哀愁,却也迅速流畅,总是趣味盎然,好似一个梦幻的游戏滑道”。

公元前3500年基波林人自然形成的木乃伊干尸,与公元前240年霍尼吉提夫大祭司的木乃伊相距并不远,两者之间却有3000多年的时间悄然流逝。陈列在展示柜里、悬于空中的每个物件,都代表着一个不可分割的时刻,物与物之间的时刻并不连续。导展员用他的想象联结起这两片漂浮于远古埃及世界的时间切片,“基波林人的尸体被发现时,头朝向南方。后来制作的木乃伊头则朝向西方——埃及人所认为的灵魂永恒之地。很有可能,正是这种自然形成的干尸启发了古埃及人制作干尸”。“也许”“很有可能”“推测”,这样的词时常闪烁在鲜活的导展词中。一位导展员有一次说出“也许”之后,专门为“也许”这个词做了说明:“我刚才说到‘也许’。是的,待会儿你们还会听到很多次这个词。在讲述一个物品的故事时,我们需要一些想象力。”

有时,两段看似毫无关联的历史会被两个藏品启发性地联结起来。一天下午的埃及之旅,我们沿着尼罗河从古埃及一直行进到南部的努比亚王朝,今天尼罗河上游的苏丹,最后在塔哈尔卡的狮身人面像前停驻。这是一个与埃及人在外貌和肤色上有明显不同的努比亚人的狮身人面像,尺寸很小,脸带有很明显的非洲黑人特征,与埃及法老的脸不一样。他是库施与埃及联合王国的第四任法老。库施在今天的苏丹,那时候被更强大的埃及视为南部的属国,但也短暂征服过埃及,建立过全新的国家,塔哈尔卡就是一位将埃及纳入治下的库施统治者。这尊狮身人面像上,塔哈尔卡作为库施统治者化身为埃及法老。塔哈尔卡统治下的王国,吸收了许多埃及人的习俗,包括在库施按照埃及模式修建了金字塔、敬拜埃及的阿蒙神、按照埃及风格重修神庙、用埃及象形文字作为官方记录语言;但也保留了库施的很多习俗,比如敬拜本地的狮神。这是历史上成功征服一再出现的模式,“征服者沿用原有的权力系统与王权象征,来统治已经接受了这些符号的大众”。比如,帖木儿家族作为蒙古统治者,在中亚驻扎了三代人后,接受了伊斯兰教、波斯和突厥文化的熏陶,建立了许多清真寺、宗教学院和陵墓;又比如,鲜卑拓跋族建立了北魏以后,迁都洛阳,推行了一系列汉化改革。

这尊狮身人面像雕塑是古埃及之旅的终点。这时,年轻的导展员从挂在胸前的书包里取出一张彩色图片,是公元前27年至公元前25年制作的罗马帝王奥古斯都青铜像。这尊青铜像制作的时间距塔哈尔卡狮身人面像的年代又过了600多年。为什么会在塔哈尔卡的花岗岩雕塑旁呈现这张头像的照片?导展员说,这尊青铜像也是在库施所在地——苏丹古城麦罗埃被发现的,当时位于罗马帝国的南部国境之外。他接着讲了一个故事:“苏丹的军队曾经攻占过罗马帝国疆域内的埃及南部城市,把奥古斯都全身雕塑的头摘下来,运回麦罗埃城,埋在神庙的台阶下,让每个沿台阶走入神庙的人都能把罗马皇帝踩在自己的脚下。”罗马帝国国境的最南端,既是埃及与苏丹的分界线,也是古埃及与库施的分界线,这条分界线将尼罗河流域的人分隔开来,是地中海文明和非洲文化的断层线。短暂征服过埃及的塔哈尔卡雕塑与征服了埃及的第一任罗马皇帝的头像奇妙地并列出现,是因为它们的发现地在地理上如此接近,也都曾是生活在强大王国或帝国边缘的人群对强大者取得短暂胜利的象征。当我的罗马帝国之旅紧接着在相距不远的70号展厅开始时,第一件被观看和讲解的展品就是奥古斯都的这尊青铜头像。苏丹就这样将古埃及与罗马帝国奇妙地联系在一起,两大强国边缘地带通常被忽略的历史此刻被加注了一个奇妙的重音符号,成为一个时间联结的纽带。这位不知名的导展员讲述故事的新角度,给了这段旅行新的灵感。

大英博物馆的物品讲述着不同的故事。有的物品讲述着权力运作和统治术的故事,比如遍及罗马帝国疆域的帝王雕塑和铸币上的头像。这种权力造像术,直到现代仍然被希特勒、墨索里尼和斯大林所借鉴。而在中国这样的国家,却并没有大规模传播的皇帝造像,造像术被用来塑造了大量的宗教形象,比如南北朝时期的佛像和明代时期的道教人物形象。权力运作形式以不同的形式得到体现,比如中国汉代漆杯上刻着6位工匠名字和7位监督人员名字的文字,反映了工业生产与官府管理的结合,它的组织模式仍然延续在现代的国有企业里。有些物品讲述着文明承续和与外部广泛联系的故事,比如英国科布里奇发现的4世纪银盘上描绘希腊神话故事和阿波罗圣殿场景的雕饰。基督教那时虽已在英国盛行,但罗马帝国留下的希腊文化的影响依然存在。又比如33号展厅里良渚文化中很可能用于祭祀的玉琮,在97号大维德瓷器馆的展厅演变成了宋人模仿它而制作的日用瓷瓶,这是一种对祖先的崇拜与文化的传承。再比如英国发现的萨顿胡船葬,斯堪的纳维亚式头盔上很有可能来自印度和斯里兰卡红色石榴石,船里的法国金币、英格兰西部的凯尔特悬碗、拜占庭的宫廷餐具,表明罗马帝国撤离后,迁徙到英格兰的盎格鲁-撒克逊人与北欧乃至更广阔世界的联系。有些物品讲述着美的故事,有些物品讲述着生与死的思考,而有些物品所讲述的历史不断被现代语境和新的科技手段重新叙述和改写。

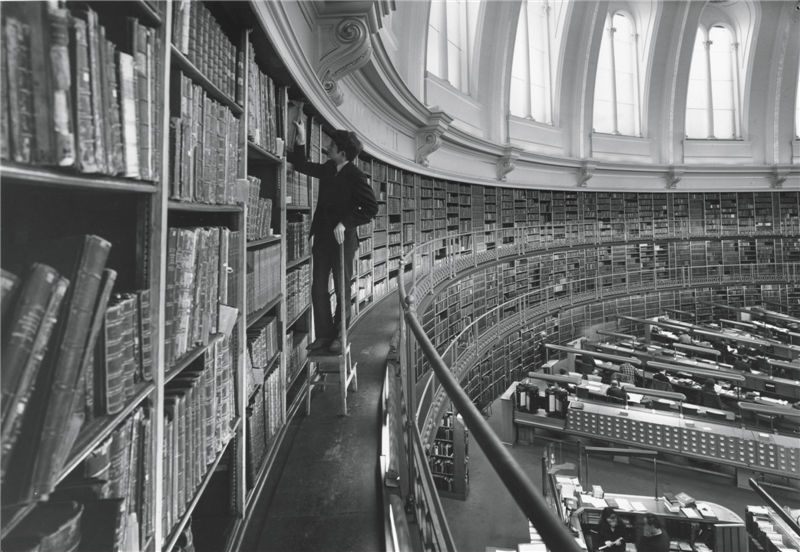

离大英博物馆不远的梅菲尔区新邦德街上,佳士得、邦瀚斯、苏富比这些老牌拍卖行的展厅里,即将拍卖的藏品在这些地方的陈列遵循着不同的原则,每一件物品都标明了拍卖的底价。就像超市货架的排列顺序是为了说服你买更多的商品一样,拍卖行的空间是一种经济等级体系和购买动员:最贵的藏品摆在最显著的位置,拍卖行的当季主打拍品总能让你在观展路线上触目可及。拍卖行的展厅是一个小型名利场,香槟红酒觥筹交错间,绅士太太们相互交谈个人生活与收藏爱好,把这里当作半私人空间与社交场所。而在大英博物馆(和其他所有公共博物馆)里,物品没有价格。博物馆的物品是按叙述意图来陈列的,每一件物品处在它所在的空间序列位置上,都是为了讲述,讲述集体的历史。

文章作者

蒲实

发表文章153篇 获得15个推荐 粉丝1982人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里