从“星引之地”到纸上中洲:文学制图家托尔金

作者:包慧怡

2022-06-28·阅读时长30分钟

“家园在后,世界在前”:托尔金与“故事—叙事地图”传统

15世纪末至16世纪,欧洲地图编绘学经历了从“宇宙志”(cosmography)到“地理志”(geography)、从统揽无限到聚焦有限、从“启示”至上到数据至上、从“故事制图”到“栅格制图”的重要转型。我们今天依然生活在“栅格地图”(grid map)全面获胜的年代。相对于制作起来劳民伤财、永远只能以孤本存世的中世纪兽皮手抄本地图,栅格地图自诞生起就得到了以古登堡印刷术为代表的新科技的加持,自诞生起就奉“精确性”与效率性为圭臬:一张近代地图越是自诩为客观准确,是从未抵达之地的可把握的缩影,是精微的测绘仪器对广袤无限的征服,它就越能宣称自己在航海大发现或科学革命时代是讲求实效的、回报可观的、不负众望的。这种导航至上的实用主义地图观直至今日仍难以撼动,在全球各类GPS定位系统和手机地图软件中登峰造极。栅格地图将一套抽象的几何网格置于空间之上,在这种网格系统中,万事万物都可以被坐标化,任何个人或地标都在一个抽象的空间整体中得到自己的“确切位置”。栅格或坐标地图大肆将世界压缩为数据,甚至可以不考虑空间本身的质地或空间的栖息者本身而记载空间:一切都可以被定位、安置、标记、追踪。一切都可被锁在栅格之中。

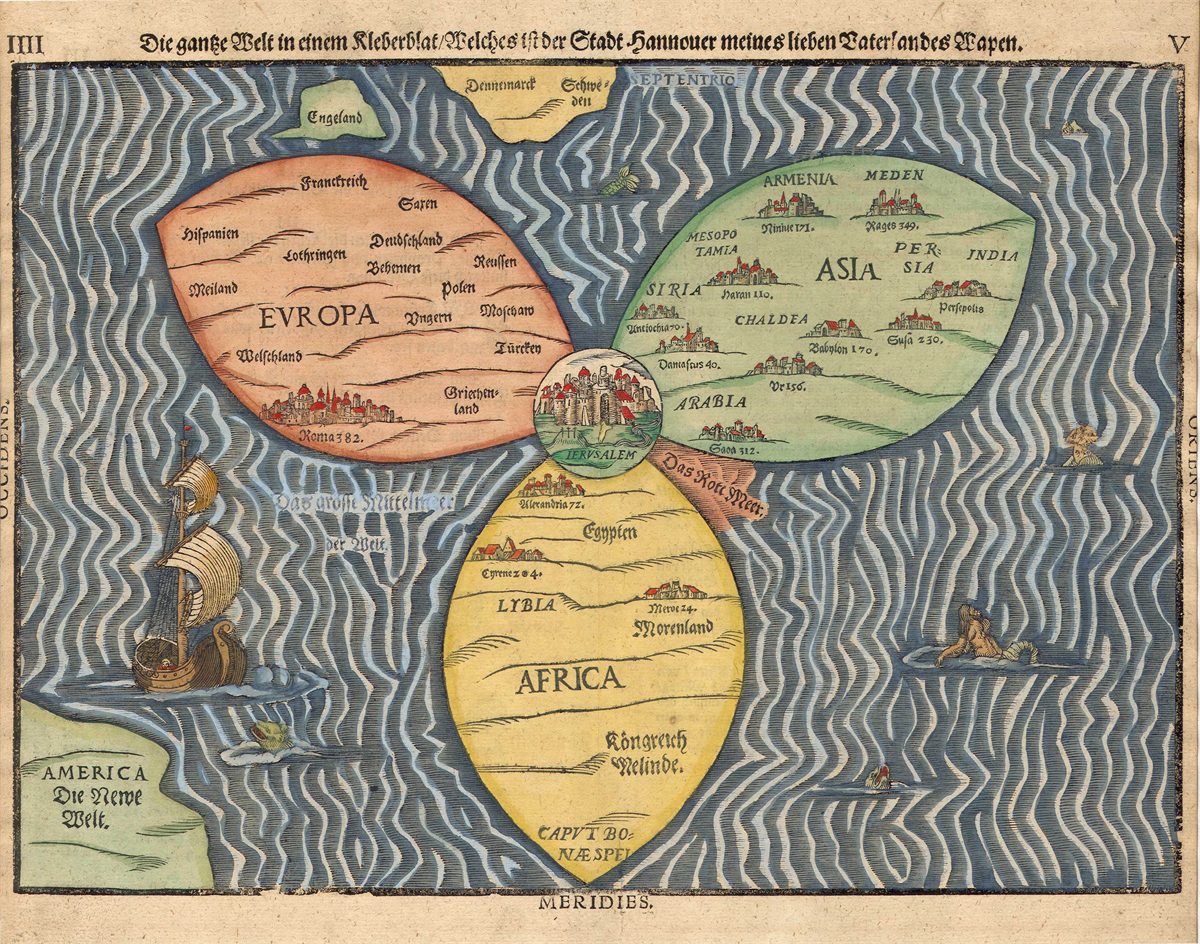

然而我们不该忘记,从拉斯科岩洞星空图到古巴比伦陶片地图,从阿门纳赫特为拉美西斯四世绘制的纸莎草地图到中世纪“世界之布”,已知人类数万年地图编绘史的大部分时期是“故事—叙事地图”的年代。中世纪拉丁文和各主要俗语(古法语、中古英语等)中都没有能够准确对应现代“地图”这一概念的词汇,而多用其他名词代指地图,它们包括但不限于:pictura(图画)、tabula(图表)、descriptio(描述)、historia(故事或历史)。现代英语中表示地图的名词map来自中世纪拉丁语mappa,意为“布料”,“世界地图”(mappa mundi)一词在中世纪拉丁文中的原义即“世界之布”。典型的中世纪地图的确是一块由色彩、事件、物种与概念织成的拼缀织物,一页继承了普林尼式古典博物志视角的百科图鉴,一种写在羊皮或牛皮上的超链接。换言之,在成为一门田野科学和测绘术之前,地图编绘学(cartography)首先是一种叙事术,而地图上以图像或/和文本讲得最好的故事(story)往往写就了历史(history)。

故事—叙事地图聚焦于“身临其境的某个人或某种文化对一个地方的看法。它们是对特定旅程的记录,不是描述一个无数旅程可能在其中上演的空间。它们是按照旅行者的路线建构的,它们的周界就是那位旅行者目力或经历所及的周界”,这样的地图是一门糅合确知、推演与假设的艺术,它们“讲述关于地方的故事,惊异、爱、记忆和恐惧都在它的计划之中”。(Robert Mcfarlane, “Off the Grid: Treasured Islands”, p.96, in Huw Lewis-Jones ed., The Writer’s Map: An Atlas of Imaginary Lands, London: Thames and Hudson, 2018, pp. 94-101. 本文对“栅格地图”与“故事地图”的粗略两分亦从该文发展而来。)故事地图比栅格地图更具厚度(就前者的物质载体兽皮而言,更是字面意义上如此),是记载往昔也预演未来的深度地图(deep map),是适合成为沉思默想对象的活生生的思想地图,梳理着人类心灵认识世界和自我的方式的演变。

J.R.R.托尔金虽然和我们一样生活在栅格地图的年代,其制图心智——作为《魔戒》《霍比特人》《精灵宝钻》等作品中实际地图(或其草图)的设计者,或作为用“说故事”本身进行文学制图、为世界赋形的诗人小说家——却属于古老的叙事地图年代,这不仅仅指他在地图中使用古代如尼文字、过时的距离单位(弗隆、里格、英寻等)和中世纪定位系统,也不仅仅因为他的本职是牛津大学的盎格鲁-撒克逊学教授,使用古英语和中古英语的中世纪不列颠是他的心灵故乡。托尔金在其虚构文学写作生涯的起点就意识到,地图可以是驱动故事情节的关键引擎。“如果你要写一个复杂的故事,你必须在一张地图中展开工作,”1964年他接受BBC采访时说,“否则,你永远无法在晚些时候再为它补上地图。”(Huw Lewis-Jones and Brian Sibley, “In Fabled Lands: Literary Geographies”, p. 68, in The Writer’s Map, pp. 38-79.)文学地图是作者创作情节时“头脑风暴”的一部分,本身就是一种故事生成器,编绘故事地图是作家与自己的无意识交流的方式;与此同时,地图也能使读者获得身临其境的在场感,有助于让一个纯然想象的地方在他人眼前化作真实。

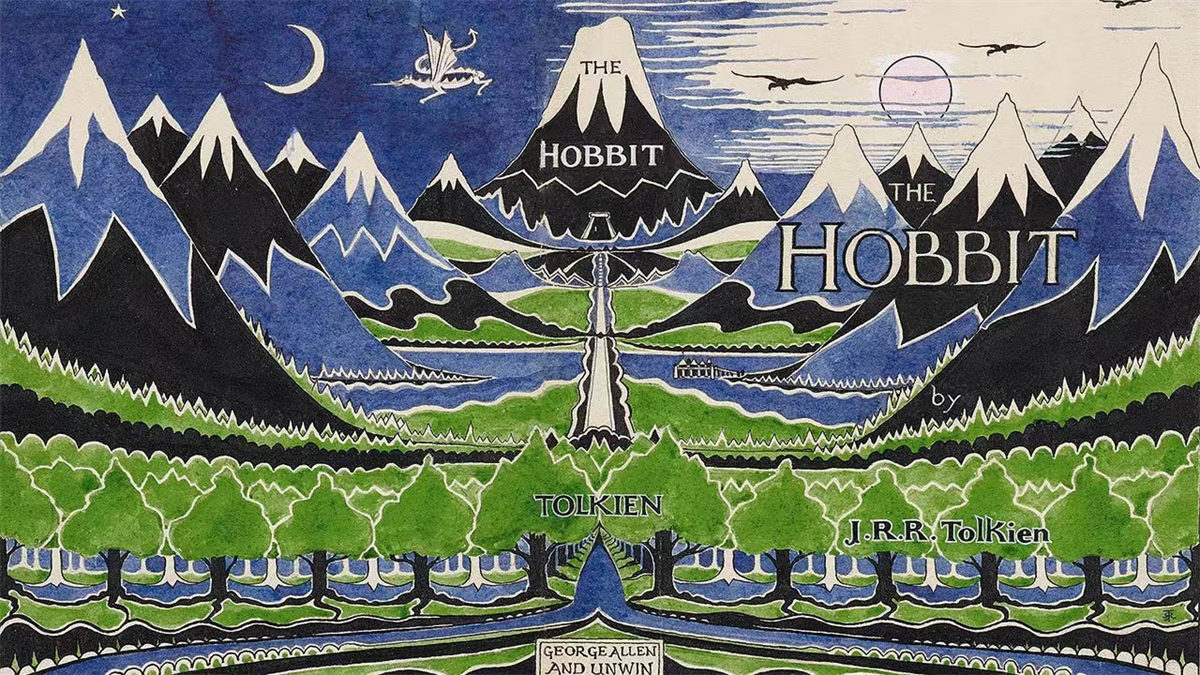

技术层面上,托尔金从小长于素描和水彩——1937年出版的《霍比特人:去而复返》(The Hobbit:or There and Back Again)的插图便是出自他本人之手——他在“一战”服役期间学习过军事制图、策略学、密码学、信号学,甚至还亲手绘制过索姆河战役中敌军的战壕图,足以不经过他人的中介而用地图实现脑中的故事地貌。1936年,托尔金将打字版《霍比特人》“家庭手稿”寄给艾伦与昂温出版社,其中包含约5幅手绘地图,斯坦利·昂温(Stanley Unwin)年方10岁的儿子雷纳·昂温(Rayner Unwin)读过书稿后给出了这样的评价:“这本书只凭地图,不需要任何插图,都好看到足以吸引任何5岁到9岁的小孩。”小雷纳还写了一份读书报告,从其父那里赚来了一先令零花钱,后来被他称作“艾伦与昂温出版社史上花得最值的一先令”,因为《霍比特人》成了史上最畅销的儿童读物之一。(韦恩· G. 哈蒙德、克里斯蒂娜·斯卡尔,《霍比特人的艺术》,黄丽媛译,上海:上海人民出版社,2014年,第7页)

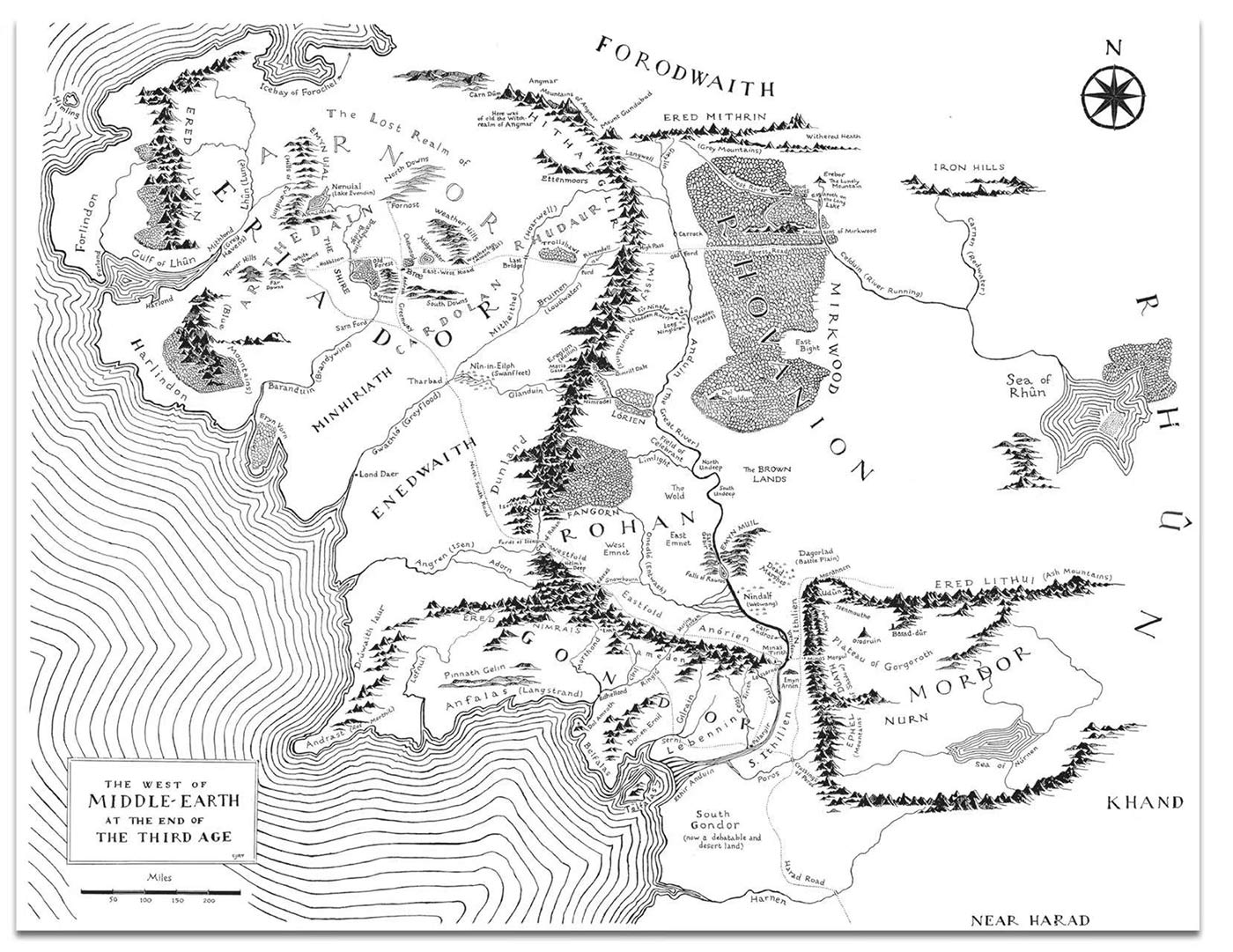

1953年4月,《魔戒》三部曲的书稿正处于终校阶段,托尔金致信出版商表达他对书中地图的重视和焦虑:“我很担心地图。至少一张地图是绝不可少的(如此一来它就必然很大)。我想得有三幅,一是夏尔地图,二是刚铎地图,三是故事全景的小比例尺地图……在这类故事里,不是为叙事绘制地图,而是先绘制地图,然后使叙事与之协调。”(J. R. R. Tolkien, The Letters of J. R. R. Tolkien, London: Harper Collins, 2006, p. 168.)他接着告诉出版商地图已经画好,只是有待改良,然而这一改良就用了半年时间,结果仍不能达到他的期望,托尔金再次以近乎恐慌的语气致信出版商:“我一筹莫展——实际上,是惊慌失措。地图是必不可少的,并且十万火急,可我就是画不完。我花了大量时间绘制地图,结果却徒劳无功。我缺乏经验技艺,而且总遭到干扰。此外,故事里描述的‘夏尔’的形状和比例,(我)无法将其塞进书页里,也不能在那个尺度上设计得信息量十足……我觉得地图必须绘制得当……哪怕提高一点成本,也得有生动别致的地图,不能只给正文的叙述提供区区一份索引。我能绘制与正文相配的地图;令我一筹莫展的,是尝试裁减这些地图,还有抛弃所有色彩(文字注释以及其他),将它们简化成黑白线条,缩成小得几乎写不下任何名称的比例。”(布莱恩·西布利,《中洲地图集》,石中歌译,上海:上海人民出版社,2022年,第4页)或许因为这位完美主义的制图家始终无法确信自己的画技能与地图的重要性匹配,最终,《魔戒》在1954年(第一部和第二部)和1955年(第三部)出版时收录的地图,是由托尔金的三儿子克里斯托弗在父亲绘制的草图基础上加工定稿而成。展开一段新的冒险征程或打开一份新地图时不安与期待交织的心情,或许就如《魔戒》第一部第三章中,刚踏上旅途不久的霍比特人哼出的古老行路歌所唱:

家园已在身后,

世界尽在眼前,

路径纷纷待挑选,

走出阴影暮色,

直到黑夜尽头,

群星照临光灿灿……

择时而读图:《瑟罗尔的地图》与《大荒野地图》

1951年,托尔金致信伦敦出版商弥尔顿·沃德曼(Milton Waldman)解释《魔戒》和《精灵宝钻》的创作缘起,希望沃德曼能出版后者(并未成功,《精灵宝钻》将在托尔金去世后由克里斯托弗编辑出版):“从早年起我就为我心爱的祖国如此贫乏而感到悲伤:它没有属于自己的(扎根于本国语言和风土的)故事,即便有,也不具备我所追求的那种品质……很久很久以前,我就有心创作一套或多或少互相衔接的传奇,涵盖的内容上至恢弘的创世神话,下至浪漫的仙境奇谭——前者奠基于联系红尘俗世的后者,而后者又自波澜壮阔的背景中汲取夺目的光彩——我唯愿把它献给英格兰,我的祖国。它将拥有我渴望的格调与品质,多少含有冷澈之意,能够体现我们的‘氛围’……它将拥有一种难以捉摸的美……只是我始终有种感觉,我是在记录已经‘存在’于某处的事物,并不是在‘创作’。”(J. R. R. 托尔金著,克里斯托弗·托尔金编,《精灵宝钻》,邓嘉宛译,上海:上海人民出版社,2015年,第11-12页)

托尔金理想中英格兰传奇的格调与品质可以从“波澜壮阔”“冷澈”“难以捉摸”等词中窥其一二,但终究故事的全景和“氛围”要将《霍比特人》《魔戒》和作为前史的《精灵宝钻》一并阅读才能充分感受,它们也细至入微地体现在地图编绘者托尔金的笔触、铭文设计和空间观中。此外,“我是在记录已经‘存在’于某处的事物,并不是在‘创作’”并非简单的自谦,却体现了托尔金式的“次创造”(subcreation)摹仿论。并且他动用了他作为语文学家和制图师的一切智识与技巧,去可信地创造那个在他脑中逡巡多年但仍需由他“再现”的异世界:栖居于阿尔达大地上各种族的语言(高等精灵语、灰精灵语、矮人语、努门诺尔语、黑语等),贝烈瑞安德与中洲大地的空间气质、生态分布与地理地貌,其居民参差万千的形貌和性格,阿门洲、努门诺尔岛、中洲一草一木的细节。可以说,在创作者托尔金笔下,语言和地图先存于编年、人物和情节,世界之所以能在半个多世纪的时间轴上逐渐变得血肉匀停,是因为其空间轴之骨架在作者生涯的初期就已大致确定。太初有道与地图。

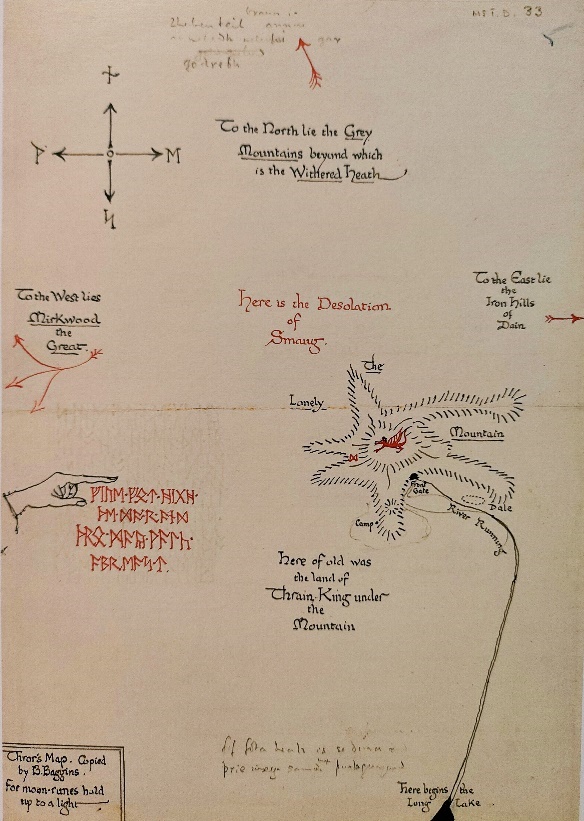

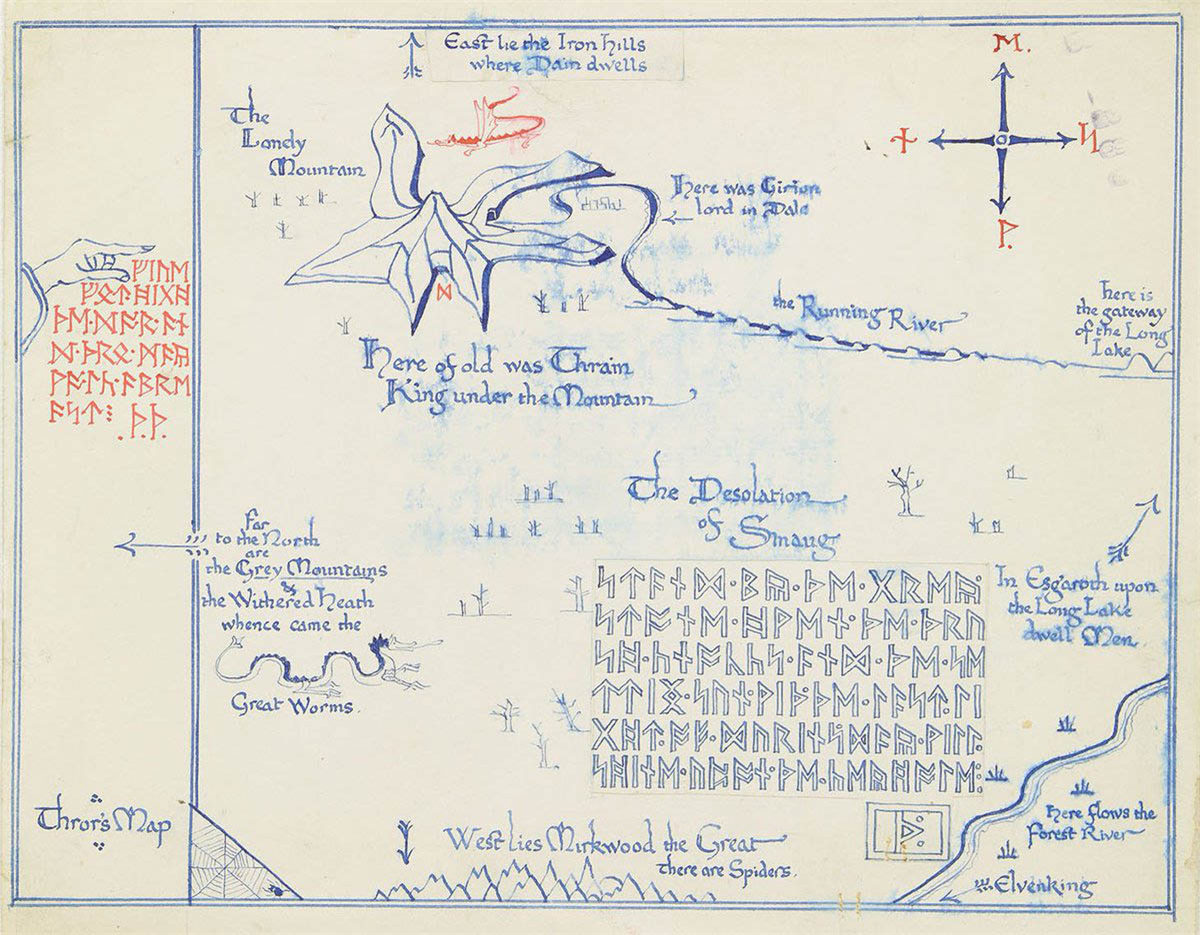

假托出自矮人王瑟罗尔之手的《瑟罗尔的地图》(Thror’s Map)或许是托尔金亲手绘制的最著名的地图,也是《霍比特人》故事的核心驱动装置,串起人物参与孤山远征的动机、障碍与路径。该书第一章中,袋底洞里的比尔博·巴金斯就被呈现为一个地图爱好者:“他喜欢地图,门厅里面就挂着一幅大大的邻近地区详图,他在上面把他爱走的路径都用红墨水做了标记。”如今仅存六页的《霍比特人》第一版手稿中的一页就是《瑟罗尔的地图》的草图,孤山、河谷城、长湖镇、奔流河、黑森林的位置均已出现在图中(虽然尚未获得后来的名字),后来定稿地图上醒目地指向孤山的手、手腕处的如尼文字(“箭头指向矮人的秘密通道”)、手下方的英文说明(“大门五英尺高,三人并肩行”,在1937年随《霍比特人》出版的定稿地图中被转写为红色如尼文)均已出现。地图中央还有一个东西南北以图形而非字母标示方位的罗盘:北方是大熊星座,南方是太阳,东方是《精灵宝钻》中提到的黎明之门,西方是同样出自《精灵宝钻》的维林诺山脉。(J. R. R. 托尔金著,道格拉斯. A. 安德森注释,《霍比特人:插图详注本》,吴刚、黄丽媛译,上海:上海人民出版社,2022年,第18-19页)

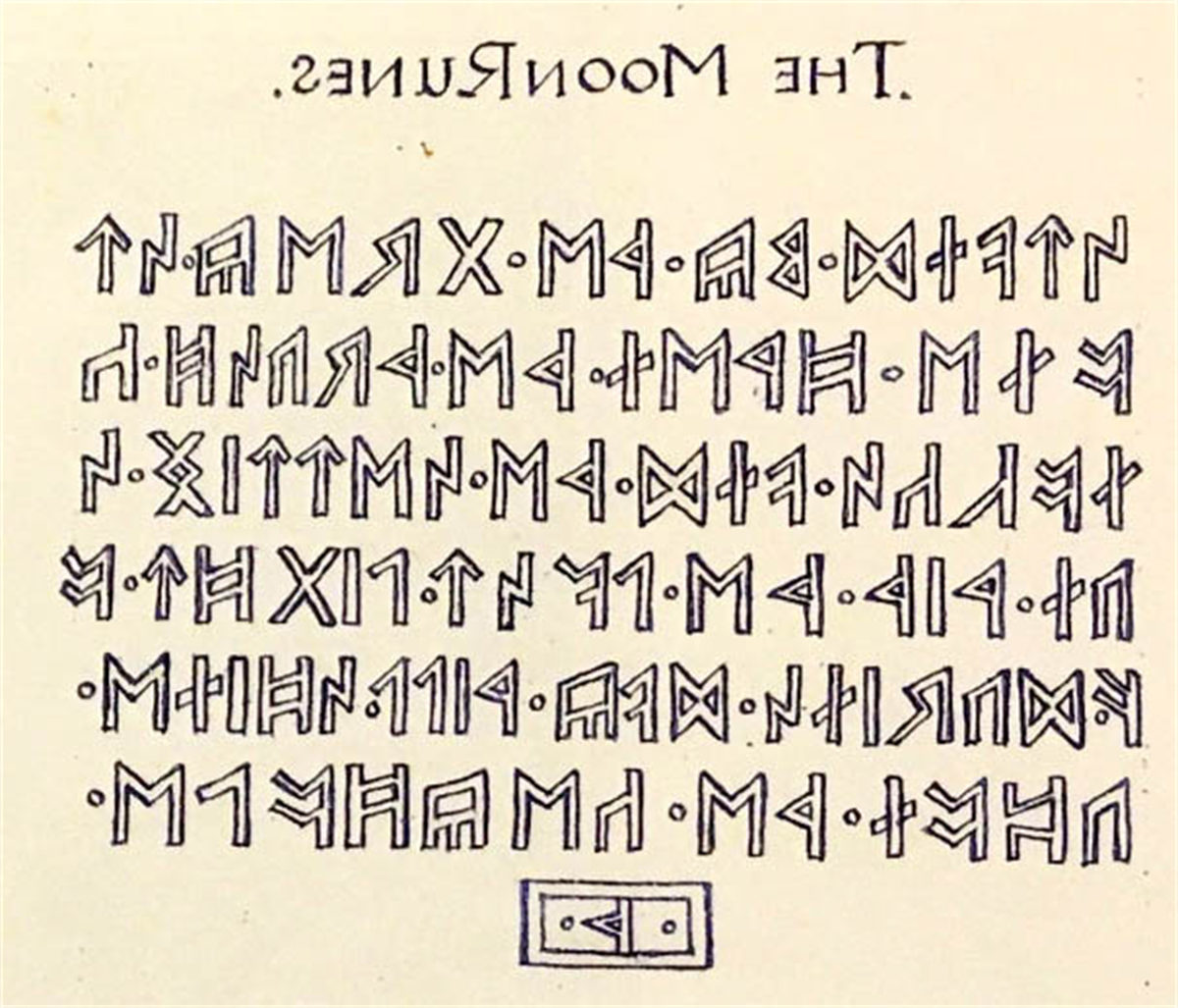

不久后,托尔金又绘制了《瑟罗尔的地图:比·巴金斯先生的复制》(Thror’s Map,Copied by B. Baggins),托尔金计划将这张地图插入第一章正文;这份摹本地图上的罗盘方位同第一版草图一样上北下南,只是使用了与N、E、S、W对应的如尼文字标注;孤山正上方比第一版草图多了用红墨水绘制的龙,孤山左上方有英语铭文:Here is the Desolation of Smaug(这是斯毛格的荒地);左下角的铭文框内注有解谜指引:“向光举起,查看月亮如尼文”,如尼字符的镜像写在地图背面,目的是让读者能看到埃尔隆德背光举起地图时一样的文字;这段月亮如尼文(Moon Runes)同时被翻译成古英语(Old English)以及托尔金自创的精灵语言诺多语(Noldorin),用淡淡的铅笔写在手稿上下方。到了1937年正式出版的《霍比特人》中,为了节省印刷成本,《瑟罗尔的地图》只能采用双色套印作为环衬呈现,这就导致作为关键解谜线索的月亮文无法以托尔金设想的“隐形字符”镜像出现,只能一目了然地正向印在纸张正面。(参见《霍比特人的艺术》,第55页)我们将这段月亮如尼文逐字转写成现代英文,会得到:

Stand by the grey st

one hwen the thrush kn

ocks and the setting s

un with the last light

of Durins Day will sh

ine upon the keyhole

Th.

其中现代英语th在古英语中用一个如尼字符þ(thorn)表示,第二行中“when”的wh拼作hw也继承自古英语——托尔金翻译和评注过的古英语史诗《贝奥武甫》首行即以“hwæt”开头:Hwæt! We Gar-Dena in geardagum/ þeod-cyninga, þrymgefrunon/ huðaæþelingasellenfremedon!(诸位且听!在遥远的过去,持矛的丹麦人/和统领他们的君王,骁勇无敌/我们曾闻晓王公们英勇的事迹!)不过,托尔金在此使用的并非标准的古英语(盎格鲁-撒克逊)如尼字母表,而是混合了古英语如尼字符、古斯堪的纳维亚如尼字符(包括Elder Futhark和Younger Futhark)、哥德堡如尼字符(Gothenburg Runes)等多种书写体系的自创字母表;字母þ的圆弧被硬朗的三角取代,也体现了中世纪北欧特色。

这段月亮如尼文的大意为:“当鸫鸟敲打的时候,站在灰色的岩石旁边,渐渐落下的太阳带着都林之日的余晖,将照到钥匙孔上。瑟。”段末的署名是地图的假托作者矮人王瑟罗尔的名字首字母。托尔金在《霍比特人》第三章内让幽谷精灵王埃尔隆德解释道:“月亮文字也是如尼文,但是你直直地盯着它看是看不见的。只有当月光从后面照过来的时候才能看见。它还有更精妙的设计,那就是只有在和这些字写下的那一天处于同一个季节、同一种月形的时候,这些字才会显示出来。是矮人们发明了这种文字,用银色的笔来书写……这些字一定是在很久以前的夏至前夜,在新月底下书写的。”也就是说,比尔博和矮人们来得正巧,当夜正值新月高悬的夏至前夕,使这些平时隐藏的字符能在埃尔隆德无意中对着月亮举起地图时显现。但它们只是通往孤山入口之线索的线索,全部的谜底要到第十一章“都林之日”的落日时分才能解开,在瑟罗尔的后人梭林的解释中,都林之日“是矮人新年的元旦,大家都知道,那是秋冬之交时秋天最后一个月的第一天。我们现在仍然把当秋天的最后一轮月亮和太阳一起在天空中出现的日子叫都林之日”。如此一来,《瑟罗尔的地图》的图像和文本就串起了全书情节,串起了从幽谷到长湖到奔流河到孤山、从夏到冬的征途——虚构的地貌在空间之外还获得了时间维度,甚至可以说,这张地图就是对一段特定的历险光阴的空间化呈现。人类是在行动中同时体验空间与时间的动物,在文学空间研究者罗伯特·塔利(Robert T. Tally Jr.)的术语中,人居世界(oikoumene)本身就是时空性的(spatiotemporal),而“情节”(plot)一词本身具有空间性,作为动词的plot也意味着规划空间或绘制地图。(罗伯特·塔利,《空间性》,方英译,北京:北京大学出版社,2021年,第63页)早在文学绘图/文学制图学(literary cartography)理论或“空间转向”(spatial turn)潮流发生前半个多世纪,托尔金就本着优秀创作者的直觉,让他的书写与制图同时沉锚于时间与空间中,是名副其实的生活在20世纪的“故事—叙事地图”大家。定稿版《瑟罗尔的地图》从中世纪“世界之布”制图传统继承的还有:以东方(oriens,图中标为如尼字符M)为定位点;用箭头标识黑森林(Mirkwood)时,戏仿中古地图标识偏远或蛮夷地区的拉丁文铭文“此处有龙”(Hic sunt dracones)而写的“那里有蜘蛛”(There are spiders)等。

虽然托尔金作为制图家的核心逻辑是“故事—叙事”式的,但作为一名受过军事制图教育的退伍兵和现代人,他在具体制图手段上仍采取了不少属于栅格地图的技术,这些在同样收入1937版《霍比特人》的《大荒野地图》(Map of Wilderland)中体现得尤为明显:刻画山峰的影线和墨涂,表现河流的平行线,黑森林中标识具体危险的蛛网……这些部分是托尔金采取出版社修改意见的结果(仍然是为了节省印刷成本)。若我们对比《大荒野地图》的“家庭手稿”版本和书中定稿,会发现从观念地图到写实地图的醒目转向:黑森林的等高线被近乎白描的树木取代,双色彩铅绘制的表示迷雾山脉的一排人字符被更具立体感的山峦取代,边框变得更直,手绘感减少,新增了华丽的标题框,双色墨水改为单色。(参见《霍比特人的艺术》,第123-125页)这些更接近地理制图的视觉特色会在托尔金此后绘制的贝烈瑞安德、努门诺尔、中洲地图里得到继承和发展。

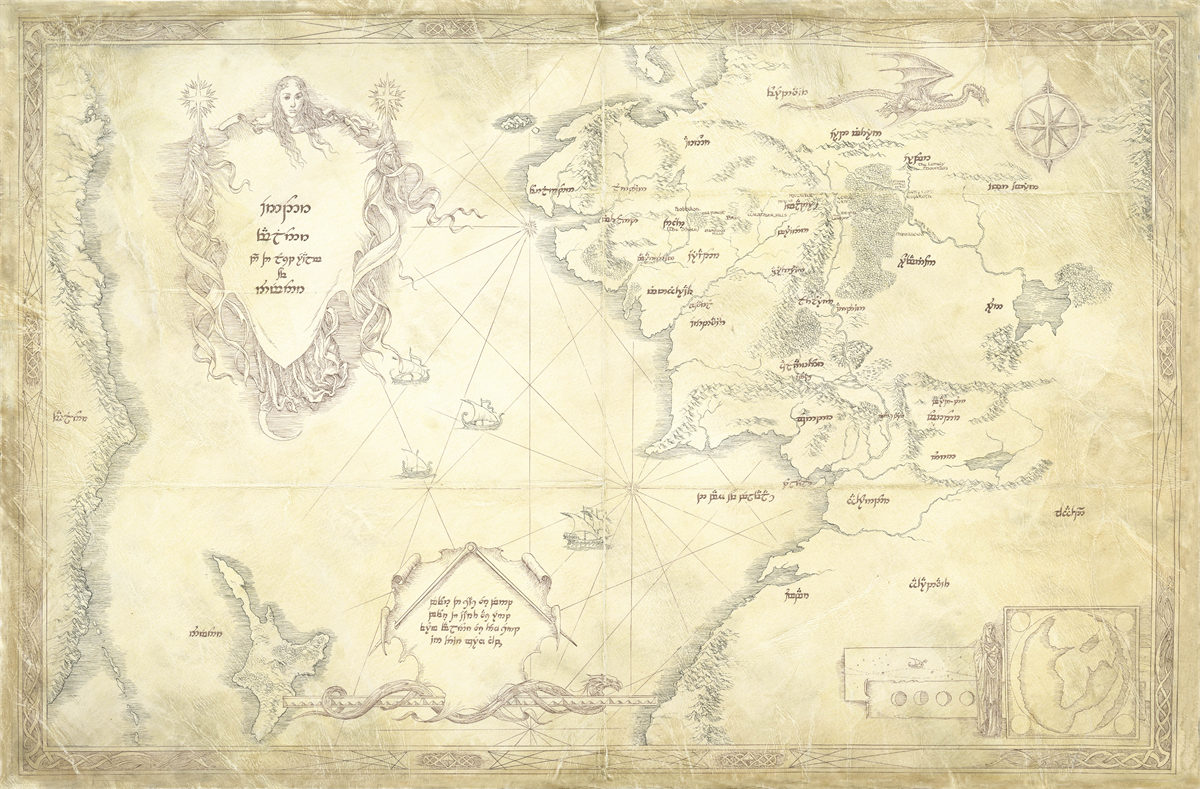

描摹消失之地:《贝烈瑞安德地图》《第三纪元末期中洲西部地图》《努门诺尔地图》

“对那些极幸福的时代来说,星空就是可走和要走的诸条道路之地图,那些道路亦为星光所照亮。那些时代的一切都是新鲜的,然而又是人们所熟悉的,既惊喜离奇,又是可以掌握的。世界广阔无垠,却又像自己的家园一样。”( György Lukács, The Theory of the Novel, trans. Anna Bostock, Cambridge, MA: MIT Press, 1971, p.29)匈牙利叙事理论家格奥尔格·卢卡奇(György Lukács)在《小说理论》开篇对神话与史诗时代的描述,同样适用于托尔金在《精灵宝钻》《中洲历史·失落的传说之书》《刚多林的陷落》等遗作中描绘的第一纪元与第二纪元的世界。如他本人所言:“我热爱神话(不是寓言!)和仙境奇谭(fairy-story),尤其热爱介于历史和仙境奇谭之间的英雄传奇。世间这类故事实在太少,远不足以满足我的胃口。”(《精灵宝钻》,第10页)自己动手,丰衣足食,托尔金于是创作了一套兼具《圣经》、中世纪北欧异教史诗、威廉·布莱克《四天神》式灵视文学风味,却又比其中任一者都更恢弘——我认为也更美丽——的创世神话(主要收录于《精灵宝钻》之《创世录》与《维拉本纪》),并在书写第一纪元远古史(“精灵宝钻征战史”)的过程中,为我们描摹了一种神圣空间不断缺损、凝缩、隐藏,可栖大陆不断消失的动态地形志。

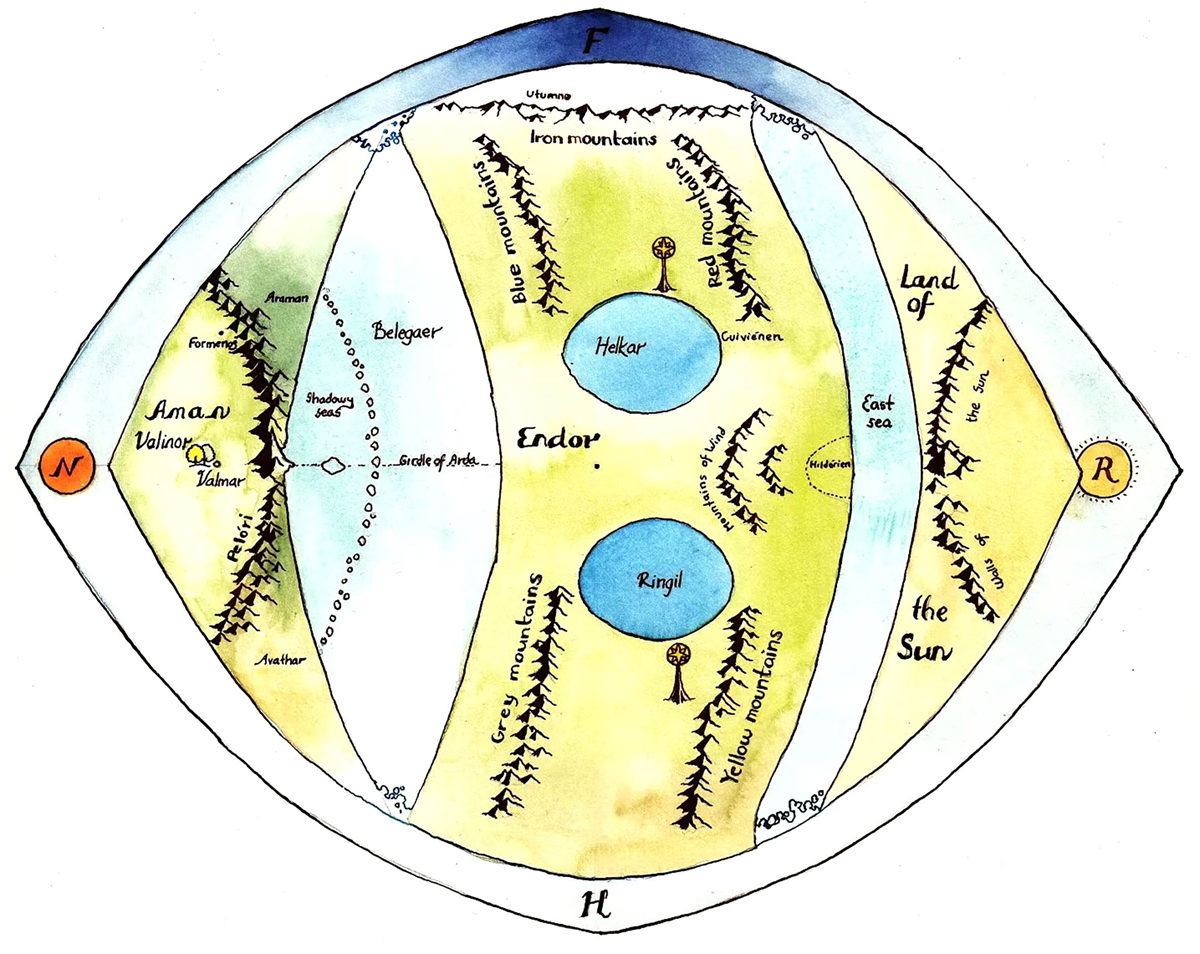

万物之始,在众爱努(Ainu,“神圣者”,至高神意念的产物)创世的大乐章中,宇宙“以球体显于空虚之境中央,存立不坠,又不属于空虚之境”,至高神一如·伊露维塔(Eru Ilúvatar)为自己的儿女(“首生儿女”精灵与“后生儿女”人类)在宇宙万千绚烂奇景中选择了住处,“在广阔无限的空旷厅堂之内,在翻腾旋转的熊熊火焰之间,于时间之渊里,于无数星辰中”,这就是“阿尔达”(Arda,精灵语“大地”)。(《精灵宝钻》,第34-35页)广为读者熟悉的《魔戒》中的“中洲”(来自古英语middangeard)在第一纪元只是阿尔达中央的一片陆地,所占面积与创世之初相比微不足道。在托尔金的宇宙志叙事中,可栖居的大地随着时光的推移不断失落,海陆变迁永远同爱努、精灵和人类的堕落相连。第一纪元的一系列灾难性地貌剧变的成因是大敌米尔寇(Melkor,从最强大的爱努堕落而来)的作恶、众维拉(Vala,爱努中最伟大的七位)的不合、精灵的内战。无论是“阿尔达的伤毁”(the Marring of Arda)、“维林诺的隐藏”(the Hiding of Valinor),还是第一纪元末“贝烈瑞安德的陆沉”(the Sinking of Beleriand),都见证了西方“蒙福之地”阿门洲(Aman)逐渐对中洲封闭、众神不断从人类与精灵的领域退隐的过程。托尔金是虔诚的基督徒,在同一封写给出版商沃德曼的信中他说:“任何‘故事’都不可能不包含堕落——所有的故事,归根结底说的都是堕落——至少对我们所了解、所拥有的人类心智而言是这样。”(《精灵宝钻》,第16页)大写的堕落(Fall)如同小写的陆沉(fall),在托尔金这里既串起三大纪元的编年史,又是这段历史中地形变迁的关键词,这种时空双运的宇宙观再一次将托尔金与中世纪“世界之布”的制图者联系在一起:“世界之布”上的地理空间是由历史时间定义的,人类历史上的帝国王权和文化强权遵循从古到今、自东向西迁移的规律,在东方为至高定位点的“T-O型”世界之布上,这种历史进程也就表现为一场自上而下的坠落—堕落,俗世时间将始于东方(地图顶部)而终于西方(地图底部),最后由基督的二次降临来彻底终结。与《赫里福德世界地图》(Hereford Mappamundi)这类典型中世纪“世界之布”相反的是,在托尔金时空一体的宇宙志制图中,由众维拉与迈雅代表的神圣性和不朽性总体而言不断迁往西方,人类和部分精灵为代表的必朽性(mortality)和可堕落性(fallibility)总体而言不断移向东方。到了第三纪元,索隆势力不断东扩的最终据点就是位于中洲东南、阴影山脉以东的“黑暗之地”魔多(Mordor)。

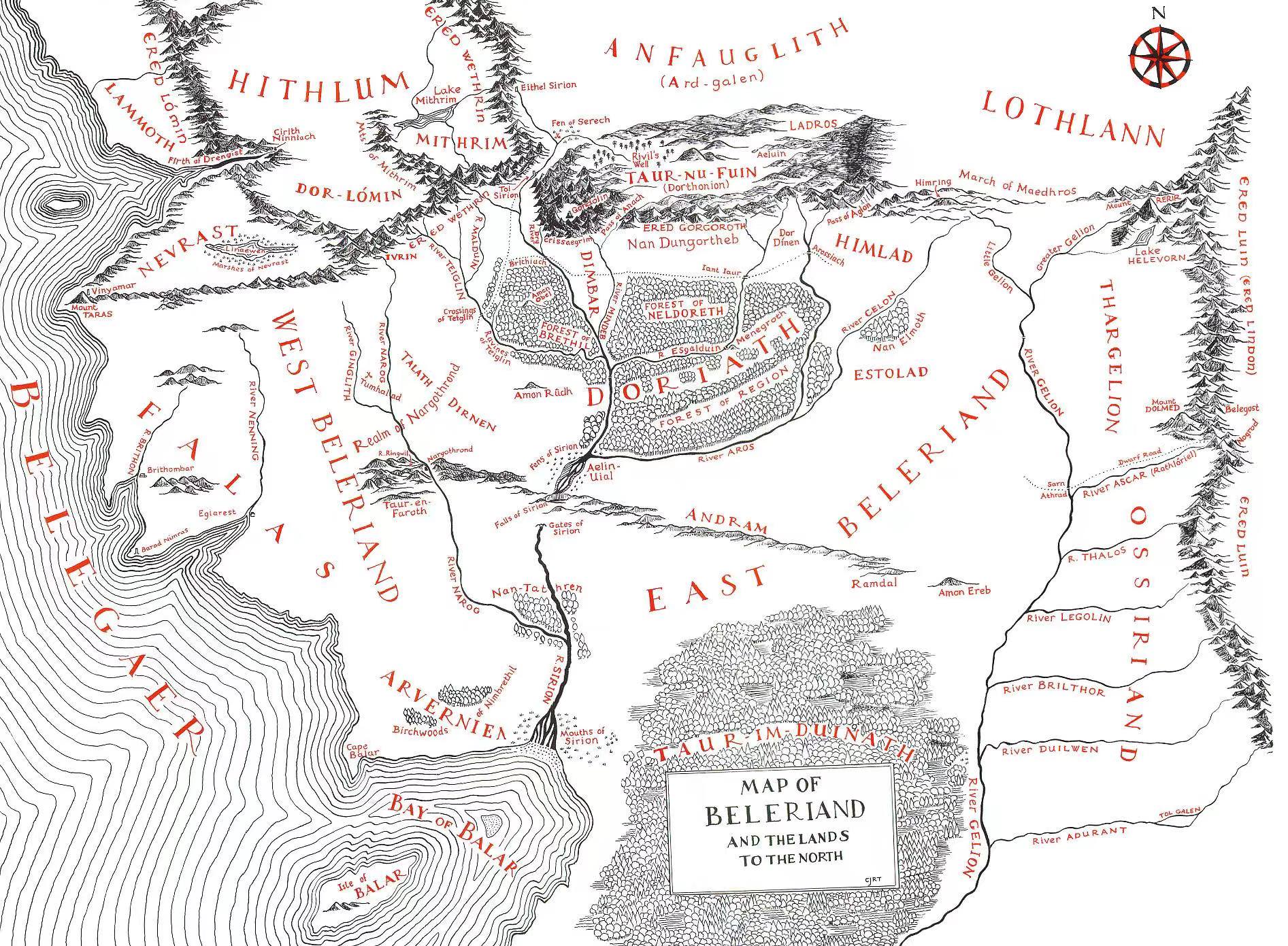

在克里斯托弗·托尔金根据托尔金的设计绘制的《贝烈瑞安德以及北方大陆地图》(以下简称《贝烈瑞安德地图》)上,贝烈瑞安德(Beleriand)是中洲西部位于大海以东(贝烈盖尔海)、山脉以西(蓝色山脉)的远古陆地。这片丰饶广袤的大地上有诸多美丽的森林、湖泊、山脉、溪流,有精灵的森林王国多瑞亚斯(Doriath,辛达族精灵王辛葛在这儿修建了宏伟的地下宫殿明霓国斯),有精灵与矮人共同建造的深谷王国纳国斯隆德(Nargothrond,诺多族精灵王芬罗德在此开凿了气势磅礴的洞穴厅堂),有横贯南北的大河西瑞安(Sirion)。不难看出,在世界的第一纪元,托尔金创造的地名多为不同精灵语元素的描述性组合,比如“蓝色山脉”埃瑞德路因(EredLuin)由“山”(Ered)与“蓝色”(Luin)组成,“暗夜笼罩的森林”陶尔-努-浮阴(Taur-Nu-Fuin)由“森林”(Taur)与“昏暗”(Fuin)组成,“凉爽平原”希姆拉德(Himlad)由“寒冷”(Him)和“平原”(lad)组成……再次暗合了地图作为一种“描述的艺术”(descriptio)的中世纪制图传统。

然而,在第一纪元末精灵与人类对战黑暗魔君魔苟斯(Morgoth,米尔寇的别名)的“愤怒之战”(War of Wrath)后,“西部世界的北方地区支离破碎,海水咆哮着涌入诸多裂罅,到处是混乱与巨响。河流不是断绝消失,就是改道而行,山丘被踏平,谷地却隆起,西瑞安河也不复存在”。( J. R. R. 托尔金,《刚多林的陷落》,邓嘉宛、石中歌、杜蕴慈译,上海:上海人民出版社,2020年,第265页)蓝色山脉以西的绝大多数土地,包括蓝色山脉的一部分都成了废墟,永久地沉入了滚滚波涛中,这就是惨烈的“贝烈瑞安德陆沉”。如果我们把《贝烈瑞安德地图》和《第三纪元末期中洲西部地图》中描绘的中洲地形进行对比,不难看出《魔戒》中的大部分地貌都没有出现在前者中,反之亦然。这是因为第一纪元陆沉之后,贝烈瑞安德只剩下蓝色山脉西侧“七河之地”欧西瑞安德(Ossiriand)的一小部分没有被海浪淹没,成为《第三纪元末期中洲西部地图》上中洲大陆最西端的佛林顿(Forlindon)和哈林顿(Harlindon);陆地覆灭,大海扩张,第一纪元贝烈瑞安德最东部的土地成了第三纪元中洲最西部的土地。这片失落在遥远往昔中的大陆从此只能出现在过去时的追忆中:“那段时期,精灵在贝烈瑞安德自由来去,河水潺潺流淌,繁星熠熠闪烁,夜花散发芳香。”

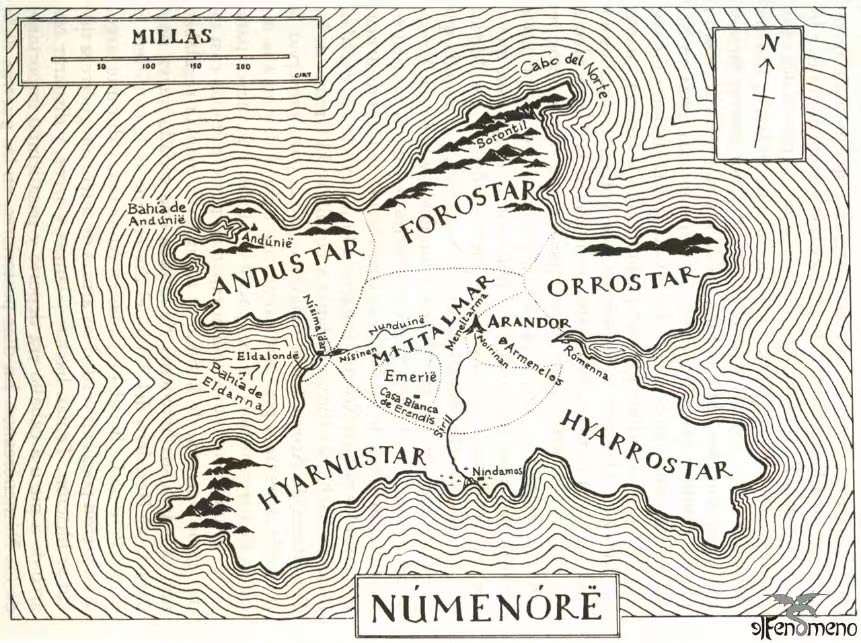

而发生在第二纪元的“努门诺尔的沦亡”(Akallabêth)更是一个教科书般的亚特兰蒂斯故事——事实上,努门诺尔(Númenor,“西方之地”)沉没后的昆雅语名字即亚特兰提(Atalantë,“沉沦之地”)。第二纪元之初,众维拉从西方圣地维林诺与中洲之间的贝烈盖尔海中升起一片新大陆,供“人中王者”伊甸人(辛达语称“杜内丹人”,昆雅语称“努门诺尔人”)居住。由于这片“自大洋的深海中举起”的巨大岛屿有着海星的轮廓,并且最初的伊甸人是在埃雅仁迪尔(Eärendil)之星的引航下从中洲西渡,登陆这片“赠礼之地”,因此努门诺尔又被称作埃兰娜(Elenna,昆雅语“星引之地”),是一切尘世陆地的西端尽头——众维拉禁止人类继续向西驶向“蒙福之地”阿门洲。但在索隆的煽动之下,渴望永生的末代国王阿尔-法拉宗(Ar-Pharazôn,“黄金之王”)率领舰队西航,直抵阿门洲与维林诺海岸。震怒的众维拉召唤至高神伊露维塔,后者出手“改变了世界的面貌……大海裂开了一道庞大的缝隙,海水急泻而下,这片巨大瀑布所形成的喧嚣与迷雾直冲上天,世界为之震动。努门诺尔的整支舰队都坠入深渊……(努门诺尔)也被彻底毁灭了。因为它就在那道庞大的裂隙以东,地基崩塌,坠入黑暗,永远消失”。(《精灵宝钻》,第348页)第二纪元就此在启示录式的山川移位、海陆变迁中终结。

努门诺尔岛沉入大海的同时,伊露维塔将中洲西边的大海与东边的“空旷之地”弯转,将原先平面的世界折成了球形——如今的世界缩小且变圆了,因为西方“蒙福之地”被移出了可见的尘世(“阿门洲已被移走,当今这个黑暗的世界里再也找不到了”),人类记忆中通往西方圣地的“笔直航道”(“那条古老的航道、西方记忆之路”)彻底消失了。虽然已从第一纪元的创世神话过渡到第二纪元的英雄历史,托尔金仍以宇宙志的恢弘笔法,用个人版本的亚特兰蒂斯叙事解释了“今日的世界何以是球形”这个2000多年前就困惑古希腊自然哲学家的问题。正如他在《树与叶》(Tree and Leaf)中所写:“奇幻作品建立在一种艰难的认识之上,即从这个世界被创造出来,事物在这里就是这样的;其建立在对事实上的承认上,而不是做事实的奴隶。”(J. R. R. Tolkien, Tree and Leaf, New York:Harper Collins, 2001, p. 55)追随托尔金笔下努门诺尔20多代君王的谱系,你将会相信阿门洲“曾经一度存在……现在仍然存在,就如起初被设计的那样,真实地存在于形貌完整的世界中”。你会看到努门诺尔流亡者埃兰迪尔(《魔戒》中阿拉贡的祖先)的后人在第三纪元的海面上世代寻找,但其中航行最远、沿途发现最多新大陆的航海家,最终会明白自己不过是围绕世界环行了一圈,重归起点;你会听到这些悲伤的水手们疲惫的呢喃:“现在,所有的航道确实都已经变弯。”

纸上中洲:文学作为绘图术

“关于书中的地图,我最爱的一点——无论关于真实还是想象的地形——是它们能够同时召唤出两种截然相反的效果的特殊魔力。”儿童悬疑作家海伦·摩斯说,“一方面,是一种令人安心的秩序和熟悉感(工整的手写地名,点绘的沼泽、褶边的海岸线,一切都用黑墨水精准呈现);另一方面,则是野马脱缰般进入神奇未知之地的兴奋。书本中的地图会号召我们打点行装,刻不容缓地出发去冒险,翻山越岭——或者,在重新考虑之后——在火堆上加根木柴,做点吐司,翻过一页书。”

没错,好的地图扎根于我们脑中秩序与混沌、已知世界与未知疆域之间的灵泊地带,是“在家感”和“在野感”的奇妙结合,它召唤我们去探险,更引诱我们去想象驯服陌生的地貌,在荒蛮之地意外发现温暖如家的落脚处——或者更妙地,在原以为不可栖息之处亲手筑造家园。这或许就是为什么,每当我们在托尔金的第三纪元中洲地图上延绵的迷雾山脉西侧、响水河尽头的支流看到标识“幽谷”(Rivendell)的小三角形,心中就会升起倏忽而过的安全感:无论四周环境如何险恶,黑暗力量如何迫近,埃尔隆德厅堂里的竖琴声永远会在壁炉边潺潺流淌;风雨飘摇中,埃尔隆德之家仿佛三角本身一样稳固。这或许也是为什么,当我们凝视地图上迷雾山脉以西标为“罗瑞恩”(Lorien)的那片森林,我们会想到护戒同盟方才在漆黑的墨瑞亚矿坑中遭受的痛苦,却也立刻会忆起“金色森林”洛丝罗瑞恩(Lothlorien)令人心悸又宁静的美,时间仿佛在此终止,任何生灵都能在这古老的精灵国度产生“归家感”。托尔金以弗罗多视角诉说的对洛丝罗瑞恩的感受,也是《魔戒》中最令人回味的空间描绘之一——文学绘图术(literary cartography)为地貌加上了纸质地图难以直观呈现的时间维度:

他感觉自己像是步入一扇落地长窗,俯瞰着一个早已消失的世界。有道光笼罩着它,他自己的语言对此难以名状。他所见的一切都是线条优美、恰如其分,那些形状都鲜明得仿佛事先构思成熟、在他解下布条睁眼的瞬间绘成,却又古老得仿佛自古存续至今。他眼中所见尽是他原本熟知的颜色,金黄、雪白、蔚蓝、翠绿,但它们是那样鲜艳、耀眼,他仿佛这一刻才第一次看见这些颜色,并为它们取下崭新又美妙的名称。在这里,没有人会在冬天时哀悼已逝的夏天或春天。……手甫一触及绳梯旁的树,他突然前所未有地敏锐意识到了一棵树的树皮的触感和质地,以及树身内所蕴藏的生命。他感觉到树木中有一股喜悦,并与之共鸣:既不是作为森林居民,也不是作为木匠。那股喜悦是来自活生生的树木本身。

类似地,当“第一个目睹大海的凡人”图奥追随天鹅与海螺声,跋山涉水来到第一纪元最后的精灵家园刚多林,穿过崎岖黑暗的隧道再次来到日光下,在远处的山丘顶上初次目睹那座“披着晨曦的城市”,托尔金没有直接描述图奥的激动心情,而是让守城的卫兵报上了这座古老城市的七个名字:“我被称为刚多巴尔和刚多林巴尔,‘岩石之城’与‘石中居民之城’;我被命名为‘岩石之歌’刚多林与‘守卫之塔’格瓦瑞斯特林,或‘秘境’加尔夙瑞安,因为我隐藏在米尔寇的眼目之外;但那些爱我至深的人称我‘洛丝’,因为我如同一朵鲜花,正是‘平原上盛开的鲜花’洛丝恩格瑞尔……但是,我们日常交谈时最常称呼它‘刚多林’。”苏联符号学家米哈伊尔·巴赫金创造了“时空体”(chronotope)这一概念,来表达文学中历史事件与地理空间的关系。在托尔金这里,地方的命名从来都是一种编年活动,一个名字里包含着一种语言的风貌,以及说这种语言的种族的历史、性格、世界观。当中洲大地内外的众多地方都具有多重名称,我们实际上同时被给予了多张地图,或者说是一张每个地名都蕴含多重历史、彼此相互指涉的幽灵地图。只有文学制图家可以完成这样的幽灵地图,而托尔金身为中世纪文学和语言学者暨语文学家的专业知识,无疑为这类文学绘图提供了宝贵的灵感。

前述塔利认为,写作本身可以被看作一种制图行为(cartographic activity),文学绘图本身就是为世界赋形的方式;存在可见具体的叙事地图(如托尔金为中洲故事—历史所绘制的那些地图),与此同时,“绘制地图”也是对写作中的语言和想象行为的隐喻——换言之,地图也可以单纯由文字构成(如托尔金笔下的中洲故事本身);文学绘图的实际义和隐喻义是共存的。在这一意义上,托尔金不愧为一名双重出色的制图家,同时在文学绘图和地理(图像)绘图这两个维度,如此宏美而可信地为我们持续创造着“纸上中洲”。

无独有偶,《T.S.斯皮维特作品选》(主人公是一位12岁的地图制图师)的作者、美国小说家雷夫·拉尔森在《连起海岸线:〈海图〉及更多》一文中精准地描述了地图编绘学的必败性:“与这种为我们的经验编绘地图的冲动并行的,是我们在这方面始终欠缺的能力,两者合起来,才是我们共有的文学传统的基础。我们会继续制作地图,书写小说,永远试图以越来越神圣不可侵犯的伎俩去捕捉生活粗糙的边缘。但我们也会持续在这一追求中失败。然而,让我们不要忘记,是这些失败的轮廓线,赋予艺术最了不起的哀恸。”我们总是偏爱地图胜过土地本身(无论“地图”由图像还是文字织就),因为地图能在虚实之间托举我们的奇想,邀请我们飞翔,并在惊鸿一瞥中洞见无垠——或者借用托尔金在《努门诺尔沦亡史》末尾的描述:“靠着运气或维拉的恩典垂青……驶上笔直航道,看见世界的面庞沉落到下方,就这样来到灯火辉煌的阿瓦隆尼码头,或真正抵达阿门洲边界那片最外围的海岸。”我们绘制和阅读地图,是为了让心灵抵达地图之外的地方。

(本文部分灵感源自2022年1月作者在陆家嘴读书会与傅越的对谈《纸上中洲:想象世界的故事地图》,傅越《家园在前,世界在后:托尔金“文学制图”中的地理空间》一文对本文亦有启发。)

随文注释:

1 Robert Mcfarlane,“Off the Grid:Treasured Islands”,p.96,in Huw Lewis-Jones ed.,The Writer’s Map:An Atlas of Imaginary Lands,London:Thames and Hudson,2018,pp. 94-101. 本文对“栅格地图”与“故事地图”的粗略两分亦从该文发展而来。

2 Huw Lewis-Jones and Brian Sibley,“In Fabled Lands:Literary Geographies”,p. 68,in The Writer’s Map,pp. 38-79.

3 韦恩· G. 哈蒙德、克里斯蒂娜·斯卡尔,《霍比特人的艺术》,黄丽媛译,上海:上海人民出版社,2014年,第7页。

4 J. R. R. Tolkien,The Letters of J. R. R. Tolkien,London:Harper Collins,2006,p. 168.

5 布莱恩·西布利,《中洲地图集》,石中歌译,上海:上海人民出版社,2022年,第4页。

6 J. R. R. 托尔金著,克里斯托弗·托尔金编,《精灵宝钻》,邓嘉宛译,上海:上海人民出版社,2015年,第11-12页。

7 J. R. R. 托尔金著,道格拉斯. A. 安德森注释,《霍比特人:插图详注本》,吴刚、黄丽媛译,上海:上海人民出版社,2022年,第18-19页。

8 参见《霍比特人的艺术》,第55页。

9 罗伯特·塔利,《空间性》,方英译,北京:北京大学出版社,2021年,第63页。

10 参见《霍比特人的艺术》,第123-125页。

11 György Lukács,The Theory of the Novel,trans. Anna Bostock,Cambridge,MA:MIT Press,1971,p.29.

12 《精灵宝钻》,第10页。

13 《精灵宝钻》,第34-35页。

14 《精灵宝钻》,第16页。

15 J. R. R. 托尔金,《刚多林的陷落》,邓嘉宛、石中歌、杜蕴慈译,上海:上海人民出版社,2020年,第265页。

16 《精灵宝钻》,第348页。

17 J. R. R. Tolkien,Tree and Leaf,New York:Harper Collins,2001,p. 55.

18 Helen Moss,“Real in My Head:Adventures on Castle Key”,p.138,in The Writer’s Map,pp. 138-41.

19 J.R.R. 托尔金,《魔戒:精装插图本》第2卷,邓嘉宛、石中歌、杜蕴慈译,上海:上海人民出版社,2021年,第228-2229页。

20 J.R.R. 托尔金,《刚多林的陷落》,第45页。

21 进而细分出历险时空体、民间传说时空体、田园诗时空体等子类,见Mikhail Bakhtin,The Dialogic Imaginations:Four Essays,ed. and trans. by Caryl Emerson and Michael Hoquist,Austin,TX:University of Texas Press,1981,p.84.

22 罗伯特·塔利,《空间性》,第57-58页。关于托尔金的文学制图,可参见傅越《家园在前,世界在后:托尔金“文学制图”中的地理空间》一文。

23 Reif Larsen,“Connecting Contours:Carta Marina and More”,p.173,in The Writer’s Map,pp. 166-73.

文章作者

包慧怡

发表文章0篇 获得0个推荐 粉丝0人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里