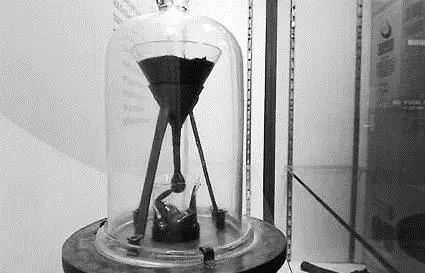

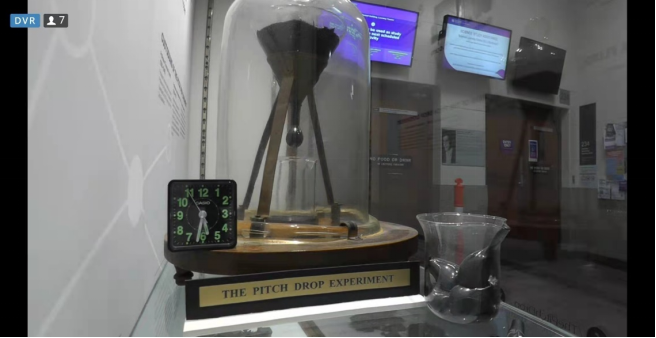

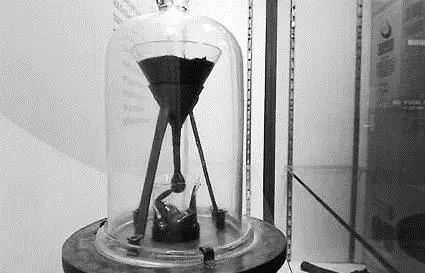

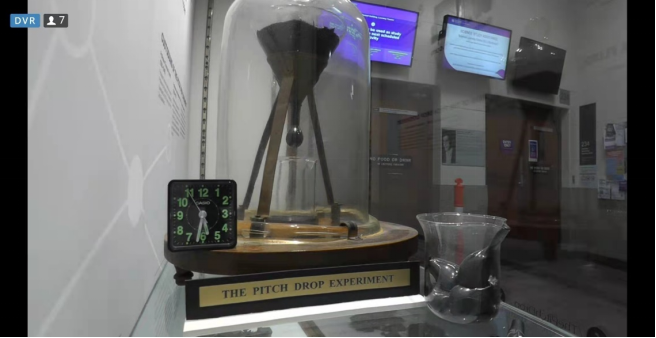

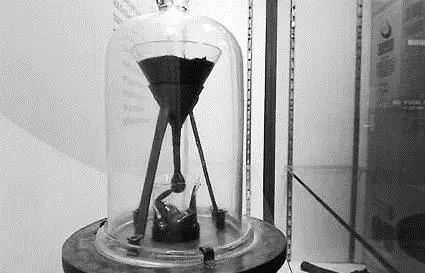

在你对着电脑屏幕上的表格昏昏欲睡的时候,此时此刻,在澳大利亚昆士兰大学的物理实验室,一位物理学家正在盯着一杯平均8-9年才会滴落一滴的沥青发愣,做着和你一样无聊的工作。这个无聊的工作从1927年开始已经持续了95年,是世界著名的沥青滴漏实验,马上就要跨入下一个百年,实验的观察者也已经更新到了第三代。

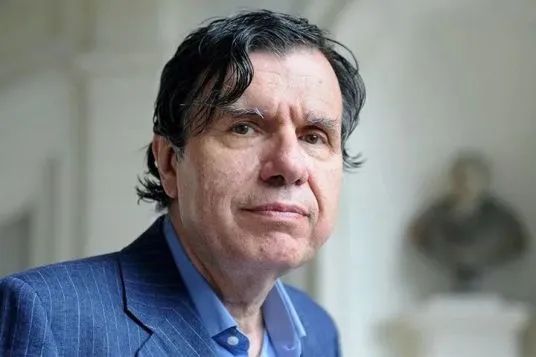

沥青滴漏实验前两代观察者汤玛士·帕奈尔和约翰·梅史东都已去世,两人在去世前都未能亲眼看到沥青滴落的瞬间,因种种原因错过了九十几年中的9次滴落,其中包括为了泡茶离开了工位和因为婚假翘班。为什么沥青的滴落速度如此缓慢?沥青是液体吗?还是固体?沥青表现出的行为性质就和蜂蜜、玻璃这类材料一样,在下降到某一温度后,它们拥有了固定的形状,但还在极其缓慢地变化着,系统似乎永远不会达到平衡状态。通常一个物理系统只会处于一种状态中,比如水总是处于固体、液体、气体中的某种状态。但低温下的沥青和玻璃却同时具有固体的特性和液体的特性,有形状,但原子排列却和液体一样是无序的,既不是固体也不是液体,其发生相变的过程也令科学家捉摸不透。沥青滴落实验的目的就是为了观察这种特殊状态的材料会发生什么有趣的现象。2020年10月后,昆士兰大学为那团沥青开设了全球实时直播,不会再有倒霉的物理学家因为上班摸鱼而错过这个珍贵的时刻了。如果你正感到工作无聊的话,可以登上直播网站看看可爱的沥青团子(周三下午全球有7人和我一起观看)。上一滴是2014年滴落的,这一滴估计要等到2028年,因为实验室装上空调以后沥青的滴落速度变得更慢了。乔治·帕里西,一位意大利的物理学家同样也关注着这个世界上历时最长的实验。他和小团队还研究罗马上空数以万计的椋(liáng)鸟。11月初,椋鸟飞越欧洲来到意大利半岛过冬。之后的一整个冬天,帕里西蹲守在罗马国家博物馆的屋顶上,拍摄这些椋鸟在黄昏飞行的轨迹。物理学家为什么要拍鸟?如果你看过欧洲椋鸟的飞行“表演”,你就会觉得它们被热情的物理学家盯上是一件理所当然的事情。它们仿佛来自另一个维度,无数黑色粒子在天空的实验场中做着凡人无法理解的运动。帕里西用优美的语言描绘了这个场景:“天空中飞舞着一片片形状变化无常的物体,它们霎时变得很小,挤压在一起,霎时又延展开来,变来变去,忽而变得几乎看不见,忽而又黑压压一片。”帕里西着迷于下班路上看到的这些鸟。它们是怎么做到如此快速地变换阵型却从来不会撞在一起的?它们处在群体之中怎么知道自己应该如何行动?难道有一个指挥者给它们下达指令吗?

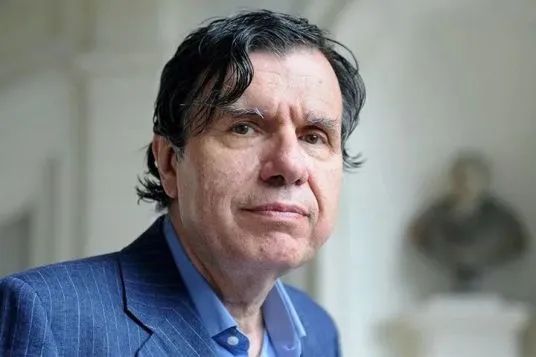

他放下了手头的夸克、中微子、玻色子,以看鸟为由向当时的欧共体申请了科研经费。竟然通过了。接下来,他就要使用一些物理学家特有的数学技能,建立椋鸟群飞行过程的三维影像。帕里西发现椋鸟是一种特别怕冷的生物,如果夜晚它们找不到足够温暖的地方,第二天早上就会大量死去。它们在黄昏群聚飞行的行为或许就是在标记适合过夜的树杈,用神秘的舞蹈召唤周边的同伴一起加入。他还发现椋鸟的死敌是游隼。游隼无法冲入椋鸟的阵列中,只能捕杀群体边缘落单的个体,抵御死敌是椋鸟要成群结队的一个原因。

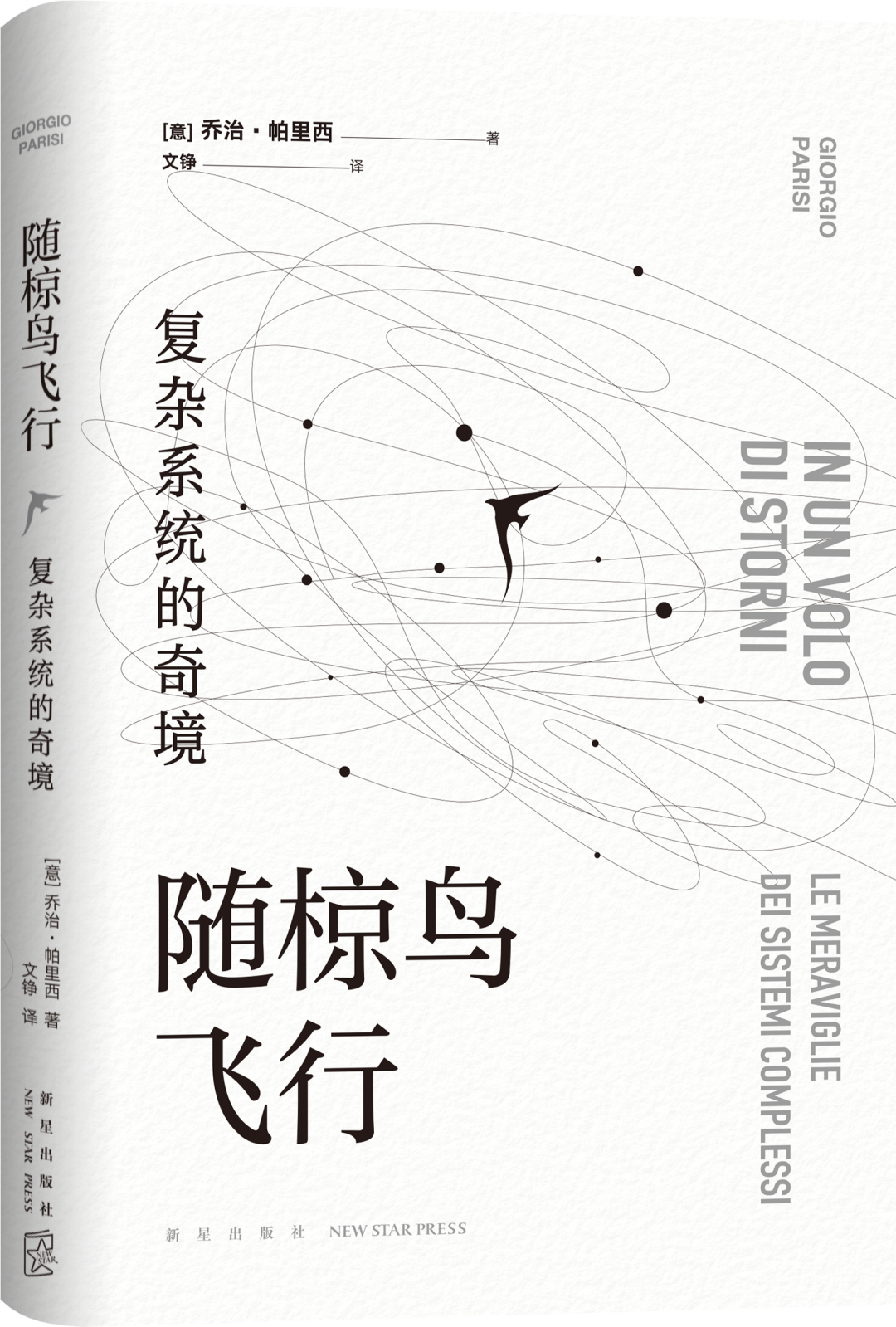

游隼他们发现鸟阵边缘的密度比中心的密度要高出30%,位于边缘的鸟之间距离会更加紧密。就像高峰时期的地铁一样,靠近车门的地方往往是最拥挤的,刚上车的人、要下车的人,以及不要下车却不得不卡在那里的人,全都挤在车厢边缘,而车厢中间的位置总是迷惑地空着,站在那里的人打打游戏、看看小说,呼吸着自由的空气。这与物理学家们熟悉的粒子恰好相反,粒子间的相互吸引总是在中心处更强,越到边缘越弱。这个特征很可能和游隼有关,为了不被食物链上层的家伙吃掉,边缘的个体要彼此靠近防止落单,而中间的椋鸟已经被边上的同伴保护起来了,不需要贴那么近。后来,物理学家帕里西拿着椋鸟的研究成果跑去投各种生物学期刊,不断被拒绝。不过这些都是主角剧本里必经的波澜,十几年后他凭借看鸟的成果获得了诺贝尔物理学奖。2021年,帕里西与一名气候学家、一名海洋学家共同分享了当年的诺贝尔物理学奖,因为他们对人类认知复杂系统做出了卓越贡献。气候是复杂系统,星体运动是复杂系统,玻璃材料是复杂系统,股市涨落也是复杂系统。简单来说,复杂系统具有下面这些特征:对初始条件有着敏感依赖,一点点微小的扰动就会导致截然不同的运行结果。他一再申明自己是一个专门研究“基本粒子”的物理学家,却总是一不小心开始关注椋鸟、自旋玻璃这些题外话。自旋玻璃是一种特殊的金属合金,在金、银等贵金属中混入了一些稀释的铁,导致它们的磁性相变变得奇特,类似于玻璃的相变。 获得诺贝尔物理学奖后,帕里西写了本《随椋鸟飞行》,介绍了关于复杂系统的前沿发现。他还总结了科学家的工作的流程。帕里西还提到了所有数学家和物理学家都要遵守的一个工作“技巧”:撂下手头的工作,没有想法工作不下去的时候就去睡一觉吧,和晨间剧女主角的口吻没什么差别。唯一的差别在于,作为一名严谨的物理学家,他穷举全世界谚语为他的观点提供了充足的证据:意大利人说“夜晚给人灵感”,德国人说“夜晚带来建议”,法国人说“要向枕头问主意”,西班牙人说“无论做任何事之前,先问问枕头”。在帕里斯身上,你看不到面对无解现实时的悲观,也看不到那些伪装成乐观的傲慢,你会切实地感受到一种在知晓了人类的局限后仍跃跃欲试的兴奋。我被这位元气的物理学家感染了。帕里西还出了另一本书叫做《钥匙、灯和醉汉》,这本书的书名源自一个笑话:晚上,一个醉汉在路灯下找钥匙。另一个人来了,他帮助醉汉一起找,但一无所获。他问醉汉是不是真的确定他把钥匙丢在了这里,醉汉回答说:不啊,我一点也不确定,但是这里有光。不知道钥匙在不在这里却在这里找钥匙,这本身是个典型的荒诞现代隐喻,如果落入文学家和摇滚歌手手中,就会变成一个“在郊外等待一个不知道会不会来的人”的剧本,或是一句“是谁出的题这么难,到处全都是正确答案”的歌词。但对帕里西来说,这却是一种积极的荒诞。在一个突破性发现前,科学家们也从来不知道他们在找什么、他们要找的东西是不是在这里。但“有光”证明他们意识到这里存在问题,这里的“光”让这个看似漂亮正常的世界显得有些可疑,他们就要弄清楚问题到底是什么,为我们生存的世界找到一种新的说法。虽然这个世界还有很多不会因科学进步就变好的部分,但至少我们还在一点点地更新对这个世界的了解。帕里西在《随椋鸟飞行》里给出的,就是在复杂世界生存的普通人也能从纷乱背后把握住确定性的方法。