【旅行的眼睛】系列之001 再行老路,也无风雨也无晴

作者:翎云

2018-06-11·阅读时长5分钟

2018年6月9日,从北碚出发,到位于沙坪坝的四川外国语大学参加考试,导航45分钟的行程,在路途中不断变更,到达时,竟花掉一个半小时,险些误了考试。回程时便留心先看看路况,内环高速的导航线路已显示深红,果断改变线路,绕行沙坪坝至北碚的老路。

老路之所以称“老”,是相对内环高速道路而言。

重庆是座山城,根据《重庆市第一次地理国情普查公报》,8.24万平方公里的辖区范围内,丘陵、山地占比分别为15.6%、75.33%,毫无疑问,重庆完全可以号称“山中有城,城中有山”,最为神奇的是,将重庆市的地图稍稍旋转一下,就是一个漂亮的“山”字!

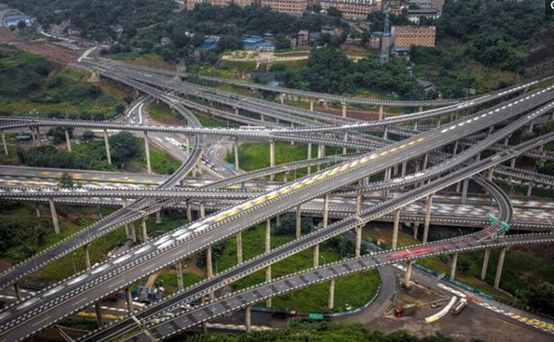

特殊的地形,决定了城市发展的走向,这是亘古不变的规律。所以,多层交错的立交、穿楼而过的轻轨、跨江飞跃的索道、上下半城的格局、波浪律动的公路……构成了极具魔幻色彩的8D立体重庆,带来了乘数级增长的游客,同时赋予了重庆“网红”的符号。

如今看来是旅游资源的山城地形,曾经一直是束缚重庆发展的重要掣肘,比如交通发展的各种难题。

重庆有九大主城区,除了一岛两江四岸的主城各区外,对于身处郊区的其他主城区,想去真正的城里串个门,真不是一件容易的事。比如,对北碚来说,进城之痛,萦绕至今。北碚虽属主城之列,却位于真正意义的主城之外。原因很多,其中交通是无法绕开的主因。

老路,曾经是北碚通往其他主城的必经之路,承载了当年西师、西农诸多学子的求学之路,访城之旅。

二十多年前,坐了一夜火车的我,迷蒙着双眼,由着这条老路,把我从菜园坝火车站引向西南师大,而这一路见闻,是我无法磨灭的重庆印象。

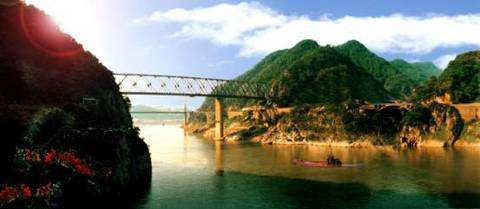

老式公交车型的校车,堆满了行李,行李周边都是拿着重点大学通知书的大学菜鸟,当车内空间实在无法落脚时,司机悠悠地坐上驾驶座,在火炉般的热气中摇晃向前。新鲜感,能战胜一切不爽的感观体验,当我透过大开的车窗,看到一路错落的高楼、繁华的商业、鼎盛的人群,内心充满着对大城市的向往。有人上车就问司机,行程大约多久,答曰不远。于是当车行约三十分钟后,抵达看上去很热闹的沙坪坝商圈时,大部分的人都以为“不远处”即此处,引颈顾盼间,开始谈笑风生,车却穿过汹涌的人流,与热闹渐行渐远。随着两旁景物从高楼大厦渐变为疑似近郊的脏乱厂区,再渐变为乡村田园风,车内慢慢安静下来,静得只听到行车的风声、沿途的蝉鸣,风景变幻中,这些声音显得极为聒噪。行程在这尴尬的安静氛围里大概又过去了近一小时,以我有限的经验来说,超过一小时的路途,怎么会是一个城市的交通呢?难道我从城市来,要到一个乡村去念书吗?就在内心嘀咕时,车停下来了,望向四周,感觉绝望——前不着村、后不着店,左边崖壁,右边江水,这难道就是“大学”所在地?!我们都望向驾驶座,虚惊一场,原来司机停下来与相向而来的司机聊天!这一聊就十几分钟,这一车的人本就浮躁,这一聊,便撩起了躁动。司机向后瞪一眼这群人,不紧不慢发动车,更加悠悠地向前走。急不得,吵不得,无奈的我,只有在晕车浪与晕热浪的感受中,打量起这一路的风景——灰色崖壁,凹凸不平,间或伸出大块石壁,壁间岩石分层,崖上密林覆盖;公路狭窄,尘土飞扬,沿江蜿蜒向前;偶尔露出碧绿青幽的江水,倒有养眼之色,有一段接连几处独立小崖壁矗立岸边,青色与灰色间插而过,倒有几分惊喜,到得近处,看到有“嘉陵江小三峡”之名,也算是一景吧。打量着风景时,穿过三个小隧道,渐渐又看到城市的轮廓,内心稍安,不多久便到校,路途上的不快,内心对城市的向往,在到达园林风景的校园后,暂时被抛却到脑后。

“西师的园子”,真不是吹出来的,如果不出北碚,这里倒是极佳的生活与学习之地。而当年的我们,哪里捺得住那颗“想看世界”的心呢!于是,穿梭于这条老路上,去解放碑坐商场门口吃冰激淋,去沙坪坝会闺蜜、吃乡村基的咖喱鸡饭,去黄桷坪访同学逛川美,去江北逛商场看“买不起”……这条老路,太多回忆。

当年的老路,还没有回忆时,只有满满的诟病。记得有老师在课上调侃重庆的公交可以用几个国家的名字来形容:“越南”、“古巴”、“几内亚”——车来了,追车有栏杆档住了,没关系,越栏;车没靠站,还没停或太挤了,很难上,没关系,鼓捣巴上去(重庆话,意思硬挤上去);车内人太多,没关系,挤内压,怎么都装得上!这个调侃可谓经典,绝不夸张!最恼火的还不是车况差,而是路况多有不测——在国有企业改制过程中,工人有时反映问题往往用简单快捷有效的方法:压马路,在必经之路上一坐,车不敢碾之,人不能驱之,慢慢谈判吧。而坐车的我们,要么等,要么回,要么步行至前面换乘。最糟糕的一回,是带了一车的人要去坐火车,摊上这事儿,只有火速联系旅行社,招呼团友,举起导游旗,穿过泱泱的马路之星们,赶紧换乘车辆。

那些年,那些事,那些人,穿过岁月的风,飘进我的车窗。

从川外下山来,摇下车窗,初夏的热风裹挟着回忆,我慢慢地行驶在这条十几年都没走过的老路上:双碑、井口、同兴、施家梁、三溪口……。

初始,陌生。

隶属沙坪坝的双碑、井口几乎大变样,再不似从前近郊厂区的模样,高架桥、宽马路、红绿灯、分叉路、高楼群、商业体……活脱脱的动感城市的样子,再找不到半分当年乌泱泱压马路的场景了。

过了井口,渐渐有些熟悉。

路旁的房子渐渐少了,那些曾经熟悉的树慢慢出现了,甚至原来就破败的建筑,仍旧固执地停在原地,仿佛睥睨过往,佛系人生。城市的热风里,多是尾气的味道,从隶属北碚的同兴开始,热风里更多乡村的气息,两旁的树间,依然是稚嫩的蝉鸣。路面渐渐收窄,崖壁与江岸并行的地段开始了,左灰右绿,路面上空偶有石壁突起,特别是接近嘉陵江小三峡的地方,有一块硕大的岩石,似乎腾空而起,仿佛要当拦路石,张牙舞爪,煞是威武。

能看到江面的路段,特别是三个小隧道那段,本身是比较险要的,道窄、车多、弯急,再加上压势较大的左崖,落差极高的右坎,似乎要让行车之人心生恐惧。可恰恰那间或显出的一带江水,碧绿如玉,将那险要之势化去三分;待那江风徐来,如温柔之手,拂去焦躁,惧意则再去三分;青春忆迹里的诟病,对比出生活的善意,再消去三分不满;剩下的一分,似乎变得可爱起来。

一条曾经往来无数次的老路,再次行走,过往的苦涩心酸、平和喜乐,虽然扑面而来,我却仿佛局外人在看一场戏,演得好、演得差,都是戏里的事了。

碚城的轮廓,渐次熟悉在眼前。老路,终究也是能到达彼岸的。

“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”

(注:图片来自网络)

文章作者

翎云

发表文章7篇 获得1个推荐 粉丝27人

喝杯茶,说个故事。

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里