日本博物馆到底有没有弄丢过中国国宝?

作者:李舒

2019-01-17·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6163个字,产生2条评论

如您已购买,请登录没想到发了一篇有关颜真卿《祭侄文稿》的文章,被骂成了筛子。

一开始觉得很委屈,我明明在文章开头就很清楚地说了,只要是合乎流程,东京国立博物馆对于包括颜真卿《祭侄文稿》在内的所有文物展览就无可指摘。但我确实可以理解来自群众们的愤怒,毕竟《祭侄文稿》背后的故事以及蕴含的情感,大家对于国宝的珍惜,使得我理解这种愤怒。

后来反省了一下,也许那篇文章确实有草率的地方。我真正想要表达的,是针对群众愤怒声音的阐释——为什么日本博物馆之前做过多次中国文物的展出,都没有像这次这样获得大规模的反对?为什么北京故宫、上博等地和日本国立博物馆都做过交流,但是台北故宫藏品外借就引起了争议?为什么偏偏是颜真卿的《祭侄文稿》?因为时间所限,我没能做出更多的解释,这是我的问题。

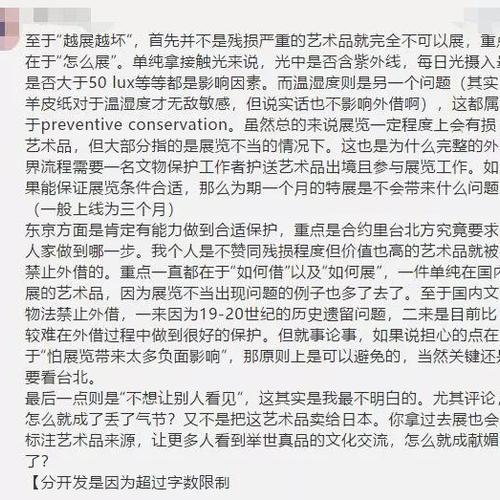

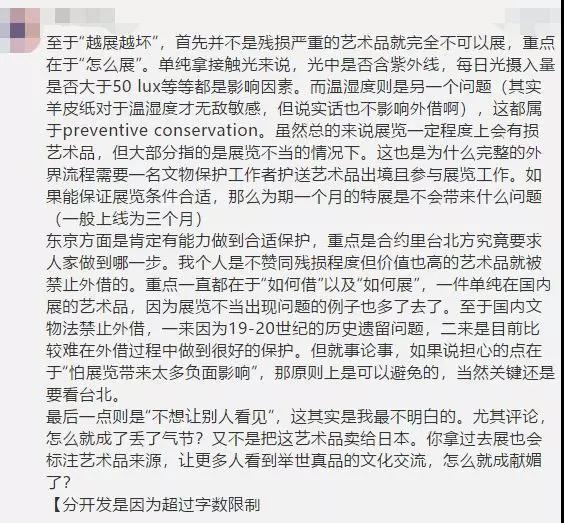

在评论区中,感谢许多业内人士做出了耐心的解释:

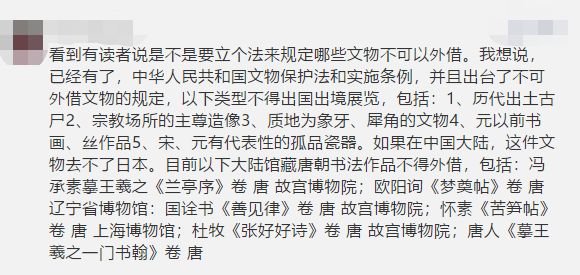

也感谢这位读者阐述了内地对于不外借展览文物的定义——

有争论是一件好事,有读者劝说我不要把那些批评的声音放出来。我想,虽然难听,但我欢迎争论,毕竟一件事,藏着掖着结果更糟糕。当然,谩骂除外。(我无法相信艺术内行们能够用这样粗鄙的话术来骂人,简直是艺术的悲哀)

但是,在这些批评声中,有一种声音是我无法认同的——

群众有没有权利愤怒?或者说,群众有没有资格愤怒?

我不否认,群众们缺乏博物馆的专业知识,但也渴望得到知识,这也是为什么《我在故宫修文物》《国家宝藏》这样的普及性节目相当受欢迎。也正是因为专业知识的缺乏,大家在听到颜真卿《祭侄文稿》借到日本展览的时候,首先对于这件珍贵的唐代纸本出国展览的风险给予了担心。

有些人甚至提出,日本如何保证这件展品的完好无损?会不会“偷梁换柱”?

这种担心是否过分呢?

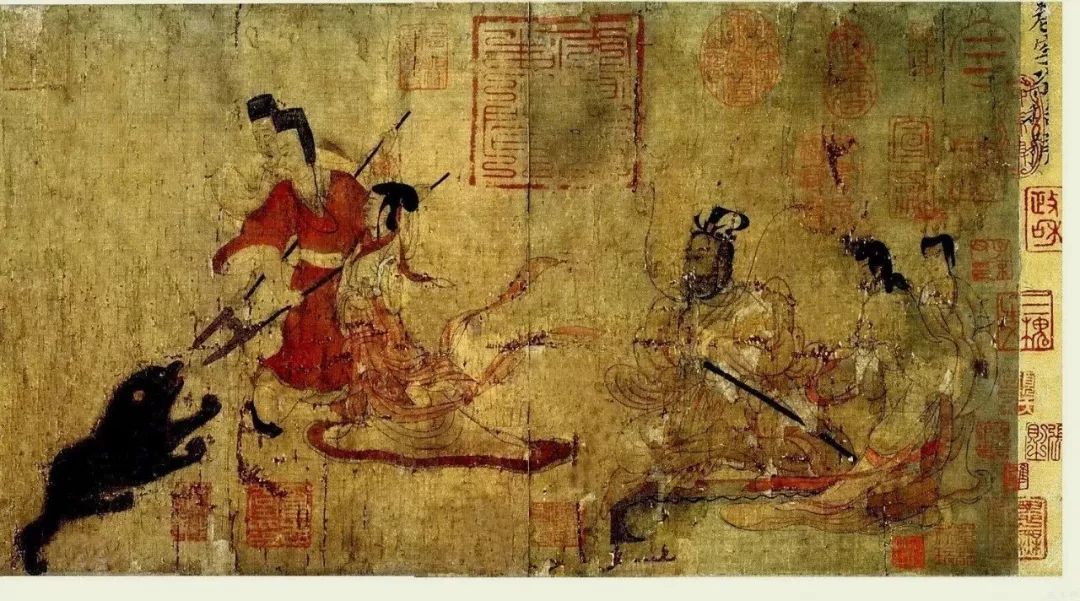

也确实出现过专业博物馆曾经损坏文物的先例。最著名的莫过于大英博物馆不专业的修复人员将东晋顾恺之的《女史箴图》用装裱日本画的方法裁成了三段。

▲ 《女史箴图》局部

▲ 《女史箴图》局部

台湾故宫南部院区也曾经把从大阪市立东洋陶瓷美术馆借入的一件江户时期瓷器“染付柳鸟文皿”损坏。

兵马俑去年在美国展览时,被人盗切了一小截指头,这也是事实。

当然,以上事实并不能说明去日本展览文物就一定会遭到损坏,这个逻辑就相当于坐飞机有发生空难的几率,但我们能够因此就不坐飞机吗。因噎废食,不可为也。

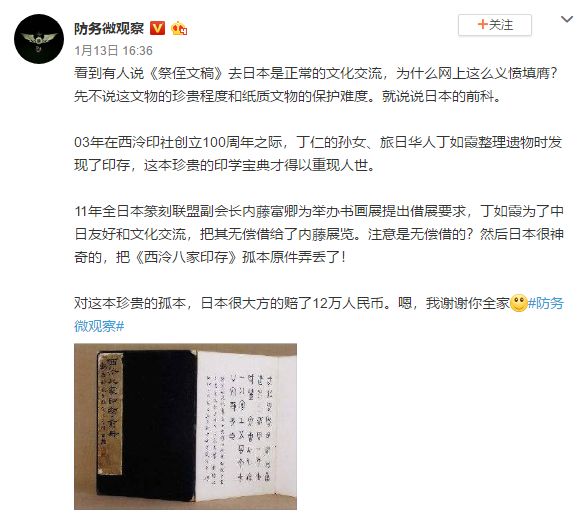

颜真卿《祭侄文稿》赴日展览争论中,被拿来印证“担心文物会被损坏”的最大印证来自“西泠八家印存”在日丢失事件。

在这个时候,专家们不进行解释,予以普及,而一味把自己放在群众的对立面,指责群众“无知”,我觉得这才是最糟糕的态度——因为这只会让误解更深刻,让谣言更广。

让我这个无知群众来试图还原一下这件事情中的几个关键要素吧。

文章作者

李舒

发表文章139篇 获得9个推荐 粉丝1500人

《lucky peach福桃》主编《民国太太的厨房》作者

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里