章太炎先生诞辰纪念之三丨汪晖:民族-国家与章太炎政治思想中的个体观念

作者:三联学术

2019-01-22·阅读时长24分钟

章太炎的个体观念不仅仅是一个哲学的或道德的概念,而且是——首先是——一个政治概念。这是因为个体观念是在与以“公/群”为核心概念的现代世界观的对立中展示其意义的,而“公/群”观念在晚清的语境中绝不仅仅是一种抽象的道德观念,而是现代民族-国家及其社会组织形式如商会、学会、国会、政党以及士绅-村社共同体的代称和道德基础。公理、进化、惟物、自然等现代观念的运用是围绕着建构民族-国家这一中心而展开的,或者说,它们是中国现代民族-国家话语的最重要的和最活跃的部分。我在这一部分设定的问题是:章太炎的个体观念与民族-国家的话语建构是什么关系?更直接地说,作为“中华民国”这一概念的首创者和晚清种族革命的理论制造者,民族主义构成了章氏一生文字生涯和革命实践的特别重要的内容,但同时,章氏的临时性的个体概念不仅构成了对国家、政府和各种以建立现代民族-国家和进行社会动员为目的的社会团体的批判和否定,而且还构成了对民族概念的最终抛弃。如果说个体概念是现代民族-国家话语的重要部分的话,那么,这一概念又如何、在什么意义上构成了对民族-国家话语的否定:这一悖论是如何构成的?个体概念的这种政治性的运用同时呈现了这一概念建构的社会语境。如果说个体和自我概念与种族、国家、社团、聚落等等概念涉及中国的现代世界观的不同侧面及其构成方式,对它的解释也将回答章氏以否定普遍性为特征的个体观念为什么又以普遍性为归宿。

章氏的个体概念的政治含义首先体现为这一概念对国家概念和政府概念的否定,因此,这是一种反国家的和无政府的个人概念。在《五无论》、《国家论》以及《代议然否论》等文中,章太炎将他在《四惑论》、《人无我论》、《无神论》等文中的论述逻辑直接转向政治领域,个体、自性等概念成为批判国家、政府以及代议制等现代国家机器的理论上的出发前提。章氏在《国家论》一文中提出了排斥国家的三条理由:

一、国家之自性,是假有者,非实有者;二、国家之作用,是势不得已而设之者,非理所当然而设之者;三、国家之事业,是最鄙贱者,非最神圣者。[1]

在这三条理由中,第一条理由是原理性的理由,后两条理由是从第一条理由发展出来的。也正是在国家是否具有自性的讨论中,章太炎把个体与国家放在截然对立的关系中。章氏首先重复了他在讨论佛教唯识宗的自性观念时的近于原子论的观点,即自性是不可分析、绝无变异的存在,“众相组合,即各各有其自性,非于此组合上别有自性。”正如一切物体与原子的关系一样:

凡诸个体,亦皆众物集成,非是实有。然对于个体所集成者,则个体且得说为实有,其集成者说为假有。国家既为人民所组合,故各各人民,暂得说为实有,而国家则无实有之可言。……要之,个体为真,团体为幻,一切皆然。[2]

章太炎把原子论的物质观念与社会国家的构成作类比,意在否定国家为主体和人民为客体的国家学说:

国家之为主体,徒有名言,初无实际……或曰:国家自有制度法律,人民虽时时代谢,制度法律,则不随之以代谢。即此是实,故名主体。此亦不然,制度法律,自有变更,非必遵循旧则。纵令无变,亦前人所贻之“无表色”耳。[3]

值得注意的是,在论及国家与个体的关系时,章氏所讨论的是谁是主体的问题,但他并不认为个体的主体性是绝对的,它只是在与国家以及其它社会团体的关系中具有相对的优先性而已。换言之,章氏“国家论”中的个体概念也仍然是一个临时性的概念。既然个体仅仅“对于组合之团体,则为近真”,[4] 其本身也是“伪物”,那么国家是一种“假有”的结论就不只是推论的结果,也是它在物的秩序中的“分位得然也。”[5] 章氏并未论述自性观念与“分位”观念的相关关系,因为从原理上看,自性观念是排斥任何等级性的秩序和对待性的关系的,但是,为什么又认为世界有某种分位即秩序呢?这种分位与秩序一方面是为强调个体的优先性而设定的,另一方面章氏所讨论的问题不是本体论问题而是政治问题。因此,“分位”指涉的并不是宇宙的先验模式,而是现实的社会体制和政治结构。这种将个体、国家与自性置于一种等级关系中的论述模式又一次证明了个体概念的直接的政治性。

我们可以将章太炎从个体问题出发展开的国家批判归结为三个方面。首先,个体对于集体的优先性的论证针对的是国家主权的观念(也就是邹容、陈天华、孙文、梁启超、严复等共同论证的总体之自由对于个体之自由的优先性的观念),这一论证的依据是唯识思想的自性概念。但是,从是否具有自性的观点来讨论国家是否拥有主权,这表明章氏在此论述的主权概念不涉及国家与国家之间的关系,在后一方面,章氏是坚定的民族主义者(而不是国家主义者)。其次,否定国家的地理设定和等级结构具有实体意义。“天高地下,本由差别,妄念所生,一切分位,随眼转移,非有定量。……乾坤定位,准此可知,名分之执,亦由斯破坏矣。”[6] 从无差别的观念出发,没有自性的国家无论其外延(国界)还是其内部的等级构造都不过是“妄念”的产物。最后,对国家的主权、界域和等级结构的虚幻性的分析最终导致了他的第三个结论:国家不是道德的源泉而是罪恶的渊薮,个体才是价值的创造者。根据上述引文,个体是指“各各人民”,即不是人民这一总名,而是每一个体。拥有主权的不是国家,也不是作为总体的人民,而是个体即“各各人民”。这不仅因为“凡诸事业,必由一人造成,乃得称为出类拔萃”,集体性的事业既非抽象的团体之功,也非团体的元首之誉,而是个体的创造。[7]

隐藏在上述结论背后的,是对集体性事业有无权力处理个体的生命并诠释其意义的质疑。从现代革命的历史来看,这一问题既涉及革命的理由、革命的召唤是否道德的问题,也涉及那种将自己与总体历史过程相关联的现代性的态度是否合理的问题,还涉及现代民族-国家及其事业是否具有天然合法性的问题。比之于舍生赴死而绝不牵连他人的宗教性事业,章氏说:

国家事业则不然。其为种族革命欤?政治革命欤?社会革命欤?必非以一人赴汤蹈刃而能成就。我倡其始,而随我以赴汤蹈刃者,尚亿万人。……而独尸是语,以为名高,斯亦何异于盗窃乎?[8]

在章氏的眼中,以社会改造和国家事业为职志者,如尧舜,如华盛顿、拿破仑,如巴枯宁、克鲁泡特金,都不可与为普度众生而只身赴难的释迦、伊壁鸠鲁、陈仲子、管宁诸公相比,因为前者的声名建立在别人的牺牲之上。

二

在个体/国家二元对立的论述模式中,

如何理解个体/民族的关系?

在国家与个体的二元对立的论述模式的另一面,是章太炎的激烈的民族主义。一个合乎逻辑的追问是:民族与个体的关系又如何呢?对这一问题的解释首先涉及的是如下问题:对于章太炎来说,国家与民族是什么关系?作为激烈的民族主义者,章氏对国家的否定发生在怎样的历史语境中?与所有这些问题相关的一个甚为重要、影响深远的问题是:为什么章氏的论述模式是个人/国家的二元论,而不是个人/社会/国家的更为复杂的论述模式?“社会”范畴在章氏的论述模式中居于什么地位?

在现代中国民族主义的各种讨论中,国家、国家主权和国家的制度结构(立宪、代议制和官僚制度)是最为重要的论题,也是中国民族主义与传统的华夏中心主义有所区别的主要标志。作为一种群体认同意识,中国思想中的族类和文化观念都起源很早,如《左传》所谓“非我族类,其心必异”,如《礼记》所谓“有知之属,莫不知爱其类”,如荀子所谓“先祖者,类之本也”。根据王尔敏的研究,春秋时代的族类有不少是指宗族派系,但也有不少与种族的自我体认相关,这就是《左传》《论语》中的夷狄与诸夏的分别。这种种族上的正统意识得到了文化上的自我认同的确认,孔子所谓“微管仲吾其被发左衽矣”就是明证。但是,正如许多学者都已提及的,在中国民族的斗争与同化过程中,族类的观念不如文化观念之深入人心,甚至可以说“由文化而泯除种界的区别,是自先秦以来政治理想的传统。”[9] 从华夏中心与四夷的关系看,同化的形式主要不是设重兵置总督,而只是奉行中国的一册正朔即可。上古中国的中国中心说体现为王畿与五服的观念,它是以帝王为中心向外推移的差等关系之理想。[10] 就制度形式而言,对四夷的关系主要由礼部而不是外交部或殖民部主持,这明显地说明维持王道中心的是集政统与道统于一身的天子,而不是国家。在这种外推式的结构中,最难以产生的是国与国之间的对等关系。正是在这个意义上,传统中的“中国”概念虽然具有复杂和多面的含义,但主要是一种所谓“有文化的邦土之体认”,而不是民族-国家。因此,中国概念与诸夏概念是同一的,其中并无政治统一的事实,而主要是文化与种族的统一观念。[11]自清代中叶庄存与、刘逢禄倡公羊说,它的泯灭“内外”和“夷夏”的观念成为晚清今文经学运动的一个核心思想,康有为、梁启超把这一观念用于改良的政治实践,即使像章太炎这样的古文家也深受影响。成于戊戌之前的旧《訄书》以“客帝”和“分镇”的观念讨论清代政治的变革问题,前者承认了清帝的合法性,后者则是地方分权政治的理论表达。在这个意义上,章氏在1903年发表于《苏报》的《驳康有为论革命书》重申种族革命的观念,不但是对民族主义的体认,而且也是对于自己曾经信奉的泯灭内外和夷夏的公羊思想的否定。换言之,从清代思想的演变的角度看,章太炎的民族思想是在摆脱公羊学转而复归宋儒的春秋观的过程中发展出来的。所谓宋儒的春秋观的核心即夷夏之辨。

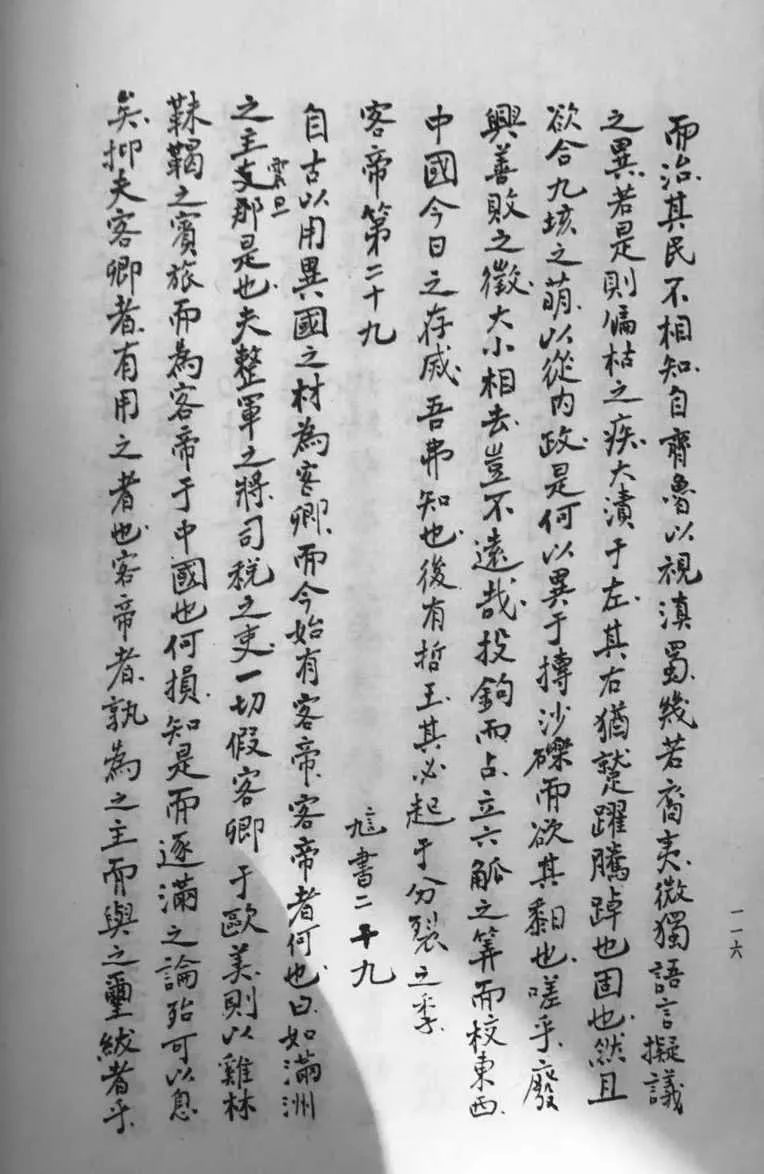

旧《訄书》“客帝第二十九”手稿

晚清中国民族主义从重申夷夏之防的观念开始,并在鸦片战争之后逐渐地与欧洲的国家主权概念相结合。到甲午战争失败、维新运动兴起的时期,主要来自西方的“国家”观念不仅已经成为中国现代民族主义的最为显著的特征,而且也是贯穿不同政治集团的政治话语的中心概念。换言之,“民族-国家”的观念经由朝庭的政治改革方案(以奏折、上谕的形式)、民间知识分子的宣传(以文章、刊物的形式)和革命党人的理论与实践(以演说、文章、刊物和海外活动的形式)而被建构起来。早在1850年代,冯桂芬就说:“今国家仍以夷务为第一要政,而剿贼(太平天国)次之。贼可灭夷不可灭,一夷灭,百夷不俱灭。……今海外诸夷一春秋时列国也。”[12] 戊戌运动之初,康有为说:“当以列国之势治天下,不当以一统垂裳之势治天下。”[13] 梁启超直接把“国”的概念与“一统”及“天下”的概念相对立:“我支那人非无爱国之性质也,其不知爱国者,由不自知其为国也。中国自古一统……谓之为天下,而不谓之国,……自数千年来,同处于一小天下之中,未尝与平等之国相遇,盖视吾国之外,无他国焉。”[14] 在一系列文章中,梁氏也将个人或自我与国家(群)相对立,但他的取向恰与章太炎相反,即把中国积弱的原因归结为“人人心目中但有一身之我,不有一群之我”。[15] 梁氏说:

国家思想者何?一曰对于一身而知有国家;二曰对于朝庭而知有国家;三曰对于外族而知有国家;四曰对于世界而知有国家。[16]

国家概念是在与个人、家庭、外族和世界的相关关系中建立起来,但梁氏在此省略掉的是种族与国家的关系,这一省略的政治含义十分明显,即淡化满汉之间的民族主义冲突,而强调中国作为一个多民族国家的统一性。国家而非种族成为真正的主体和现代认同的源泉,并重构了中国人关于世界秩序的想象结构。

孙中山认为中国自秦汉以后就是民族国家,因此在中国“民族主义就是国族主义。”与梁启超一样,孙中山也是将国家概念与家族和宗族作为对立的两极来加以论述的。不过应当提及的是,孙文的上述看法发表于1924年中华民国已经成立的时代,这与他于1906年在《民报》周年纪念大会上的演说对民族主义的阐述颇有不同,那时他虽然不赞成民族革命就是尽灭满洲民族的看法,但他强调中国人已是“亡国之民”,并把“种性”和建立汉人的政权作为民族主义的主要内容。[17] 这意味着他的国族主义是作为已经建立了汉族统治的政治家对“民族-国家”的阐述,因此多民族统一国家的思想是与维护汉族主权的合法性直接相关的。尽管上述近代人物所谓国家的内涵各不相同,但是,民族-国家作为西方现代性的最重要的成果已经重构了中国思想的世界图式。国家认同的要求意味着国家自身是真正的主权单位:这种国家主权并不仅仅是对其它国家而言,也是对国家内部的个人、家族、宗族和种族等社会群体而言。在这个意义上,为了获得有效的社会动员,国家的自主性意味着个人、家族等社会单位的自主性的丧失或部分丧失。

在建构民族-国家话语的历史语境中,章太炎对国家的否定姿态的含义究竟如何?首先需要提及的是,章氏在文化立场上并未拒斥“国”的概念。作为近代中国“国学”运动的主要倡导者,他对“国粹”即语言文字、典章制度、人物传记的整理、阐释正是整个中国民族-国家观念建构过程的一个重要部分。1905年2月,国学保存会的机关刊物《国粹学报》在上海创刊时,仍在狱中的章太炎在该刊发表了他入狱前的四封信和狱中的“漫笔”,自称“上天以国粹付余”;[18] 1906年章氏主持《民报》时期,国粹派的排满复汉思想大量见于该刊。王缁尘编著《国学讲话》论及国学时说:

国学之名,古无有也。必国与国对待,始有国家观念,于是始以己国之学术称为国学。[19]

这大体说出了国学与国家思想的关系。黄节在《国粹学报叙》中将国体与国学并列而论,其言曰:

吾国之国体,则外族专制之国体也;吾国之学说,则外族专制之学说也。[20]

但是,这里所谓“国学”的“国”指的是汉族之“国”,“学”亦汉族之学,其直接的对立面是“夷族”专制和“胡学”。[21] 因此,“国粹”或“国学”概念中的“国”主要是针对异族特别是满族统治而产生的种族的和文化的概念,而后才是现代国际关系中的政治性的国家概念。[22] 章太炎在《东京留学生欢迎会演说辞》中将他的民族主义思想概括为两句话:“第一是用宗教发起信心,增进国民的道德;第二是用国粹激动种性,增进爱国的热肠”,而提倡国粹“只是要人爱惜我们汉种的历史。”[23] 尽管“国粹”的倡导与抵制欧风日雨的动机有关,但其主要的内容却是从文化上论证反满的必要性。章氏坦承他的思想上承蒋氏《东华录》和郑所南、王船山的思想,他关注的是种族和文化的自主和纯洁,其逻辑的结论也就必然是“排满革命”。

章氏对“国家”的否定显然不在文化的层面,而在政治的层面。就直接的针对性而言,晚清国家话语是在清朝政府的奏议、文牍之中产生的,所谓国家的主体不言而喻地指称清朝政府。在《新民丛报》的文章中,国家概念的运用强调的是中华民族共同体,即由于文化的同化作用而产生的多民族统一的国家。因此,国家概念在康、梁等人的话语中不仅是针对列强的侵略而提出的主权思想,而且是(主要是)针对排满革命的主张而提出的修辞策略,即用文化的同一性而非种族及其文化的纯洁性作为国家的基础,进而用国家的概念来批判政治革命和社会革命的思想。章氏的民族主义注重的是国内的种族关系,康、梁的民族主义注重的是国际关系。1903至1906年间,对美国作了实地考察之后的梁启超已经不再把国家与民族作为同一概念来运用。他援引伯伦知理关于国民与民族之差别的理论,认为“国家为完全统一永生之共同体”,这个政治有机体由国民及其活动之精神而成就;民族则是由同一语言风俗和同一精神性质所构成,在其没有成为一种国民人格和法团时,民族就不是国民,因而也不是国家。在分析了国家构成(多民族之国家、单一民族之国家及多国家之民族等等)的诸种类型之后,梁氏的问题是:

爱国之士之所志,果以排满为究竟之目的耶,抑以立国为究竟之目的耶?

梁氏认为中国的问题不在满人或对于满人之媚,而在汉人对于独裁之媚,从而将问题从种族问题转变为政治问题。他直指章太炎所说“不能变法当革,变法亦当革”的排满主义,认为后者将“建国主义一变而为复仇主义”。基于对章氏排满革命论的批评,梁启超提出了两种民族主义的模式,即“小民族主义”和“大民族主义”,前者指的是汉族对于国内其它种族的关系,后者指的是“合国内本部属部之诸族以对于国外之诸族是也”。在他的“大民族主义”的概念背后则隐含着中国文化对于满洲及其它民族的同化能力的预设。[24]

三

个体/国家的论述模式与晚清国家主义

显然,章氏对国家的否定与他的排满的民族主义有深刻联系。但这仍不能解释为什么他对国家的批判采取了“国家/个人”相对立的论述模式。对此,我们需要从相反的方向分析他的论敌有关国家的论述。

梁启超访美归来后对美国的民主制度及他曾信奉的西方自由主义深表怀疑,他转而赞成德国国家主义的政治理论,特别是伯伦知理和波伦哈克的国家理论。梁氏介绍了伯伦知理对卢梭民约论的批判,认为民约论者混淆了国民与社会的差别。梁氏说:

国民者,一定不动之全体。社会则变动不居之集合体而已。国民为法律上之一人格,社会则无有也。故号之曰国民,则始终与国相待而不可须臾离。号之曰社会,则不过多数私人之结集。[25]

除了前已论及的国民与民族的关系之外,梁氏引述伯伦知理和波伦哈克的国家理论包含了下述几层意思:

首先,与个体集合而成的社会不同,国家是有精神意志、肢体结构、自由行动和发育过程的统一的有机整体。以此为理由,他赞成伯伦知理对卢梭的民权和民约论的批判,主张“国家主权”不能为任何个人所分享。[26]

其次,就政体而言,伯伦知理认为君主立宪较之其它政体、特别是共和政体为最良政体。这不仅因为共和政体的成立依赖于特定的历史条件,而且它将立法权(多数决定)与行政权相分离的做法可能削弱国权。共和政体标榜自由平等,但实际上既鄙视下等国民,又猜忌俊杰。按照波伦哈克的看法,共和政体将统治主体与统治客体相混同,在人民之外没有国家的位置。从直接的政治结论来说,梁氏想说的是:“我中国今日所最缺点而最急需者,在有机之统一与有力之秩序。而自由平等直其次耳。”[27]

第三,主权既不属于君主,也不属于社会;既不在国家之上,也不在国家之外;国家及其宪法就是主权的来源。梁氏特别驳斥主权为私人之集合权或未能成为法人的民族之主权的看法,认为有主权则有国家,无主权则无国家。[28]

第四,从国家目的来说,伯伦知理虽然试图在以国家自身为目的与以国家为“各私人”即国民之工具这两种观点之间保持某种平衡,但基本的倾向却是明确的国家目的论:“国家目的为第一位,而各私人实为达此目的之器具也。”[29] 关于国家的上述看法最终导致梁氏转而认为在中国的具体情境中,“开明专制”甚至较之君主立宪更为合适。[30]

现在我们可以清楚地看到章太炎从个体角度对国家进行批判的真正理由,这就是对国家作为首要政治价值的观点的彻底否定。对于个体而言,国家没有自己的特性,也绝非具有内在生命的有机体;对于个体而言,国家没有主权,只有个体——“各各人民”——才是主权的拥有者;对于个体而言,国家是专制的工具和罪恶的渊薮,而绝不是道德的来源;对于个体而言,一切对待性的关系都是不平等的起源,宇宙和世界在本体论的意义上就是平等而无差异的。从政治层面看,章太炎的个体概念的最重要的政治含义是对“开明专制”和“君主立宪”的政治主张的全面否定,但问题的核心却仍然是要不要满人统治这一民族主义问题。

鲁帕特·埃默森(Rupert Emerson)曾经指出,19世纪伯伦知理和德国其他政治理论家所提倡的有限的君主立宪制,无非是试图通过立宪方法,防止君主的意志趋于专断,从而保证君主忠于国家,对国家作出最大的贡献。[31]梁启超的开明专制论和伯伦知理的有限君主立宪制把国家奉为最高价值的目的,似乎都包含了对君主专制进行限制的含义。梁启超在写作《政治学大家伯伦知理之学说》时,从伯伦知理那里得到的启示之一是有关民族和国家的区分,即作为一个法人团体的国家与作为以共同的语言、宗教、习俗和种族为根据的民族的区别。他开始认为民族主义作为一种建立现代国家的途径或方式,也可能导致分裂的后果,因为中国是一个多民族的社会。因此,国家目的论在晚清的语境中明确地包含着对于内部民族主义或他称之为“小民族主义”的否定。不言而喻,对于章太炎等人来说,这种国家目的论恰恰是维护清朝统治的理论工具。正如朱执信在《心理的国家主义》一文中说的,梁启超的《新民丛报》、杨度的《中国新报》和《东方杂志》等刊物中所谓“国家”,“舍满政府而外,他更无所指”。[32] 反过来看,章氏的《中华民国解》反复论证中国的国家与种族的统一性。“建汉名以为族,而邦国之义斯在。建华名以为国,而种族之义亦在。此中华民国之所以谥。”他断然拒绝将中国解释为地域的概念、将中华解释为文化的概念,都是为强调中国概念的种族性质。[33] 他也强调国家主权的概念,但他的主权概念完全是种族的主权概念,而不是政治的主权概念。“吾向者固云所为排满洲者,亦曰覆我国家,攘我主权之故。”[34]

值得注意的是,梁启超与章太炎关于民族主义的争论早在1903年即已发生,章氏在1907年再论国家问题已经具有更为直接的政治性。这不仅因为《民报》与《新民丛报》及《中国新报》等改良派报纸的论争涉及革命还是改良的尖锐对立;而且还因为1905至1907年间,“预备立宪”之“新政”已经是清朝政府的国家行为。1905年底,清朝政府派载泽、端方、戴鸿慈、李盛铎、尚其亨等五大臣赴日本和欧美各国考察宪政,流亡中的梁启超为他们草拟若干奏折。1906年清廷宣布预备立宪,“大权统于朝廷,庶政公于舆论,以立国家万年有道之基”,“但目前规制未备,民智未开”,只能先从官制入手。从《清末筹备立宪档案史料》所收资料来看,整个“预备立宪”涉及官制、议院、咨议局和地方自治、法律和司法、满汉关系、教育、财政和官报等方面,其基本的构想是以清廷为中心,建立起一套类似于欧美现代国家的等级性的官僚体制,进行有效的的社会动员,由上至下,“各明忠君爱国之义,合群进化之理,勿以私见害公益,勿以小忿败大谋,尊崇秩序,保守和平,以预诸立宪国民之资格,有厚望焉。”[35] 可以说“预备立宪”是清廷与流亡知识分子的共谋产物,以清廷的合法性为核心的国家主义及其价值是“新政”时期社会氛围的主要特征之一。[36] 杜赞奇(Prasenjit Duara)将清末新政视为“与现代化和民族形成交织在一起的中国模式的国家权力的扩展”,这是因为“所有的中央和地区政权,都企图将国家权力伸入社会基层,不论其目的如何,它们都相信这些新延伸的政权机构是控制乡村社会的最有效的手段。”[37]

注释

[1] 章太炎:《国家论》,《章太炎全集》第4卷,页457。

[2] 同上,页457-458。

[3] 同上,页459。所谓“表色”,章太炎解释说:“凡言色者,当分为三:青黄赤白,是名显色;曲直方圆, 是名形色;取舍屈伸,是名表色。凡物皆属显色、形色,凡事皆属表色。表色以过,而其所留遗之功能,势限未绝,是名无表色。”

[4] 同上,页459。

[5] 同上,页460。

[6] 同上,页460。

[7] 同上,页462。

[8] 同上。

[9] 王尔敏:《中国近代思想史论》,台北:华世出版社,1977年版,页209-210。

[10] 《史记·夏本记》:“今天子之国以外五百里甸服”,“甸服外五百里侯服”,“侯服外五百里绥服”,“绥服外五百里要服”,“要服外五百里荒服。”《史记》卷一,北京:中华书局,1982年版,页75。

[11] 参见王尔敏:《“中国”名称溯源及其近代诠释》、《清季学会与近代民族主义的形成》二文,见《中国近代思想史论》,页209-232,页441-480。

[12] 冯桂芬:《显志堂稿》卷一,页11。

[13] 康有为:《公车上书》,《戊戌变法文献汇编》第2册,台北:鼎文书局,页140。类似的看法如徐勤《总论亚洲》:“列国并列,则民智而国强;国势统一,则民愚而国弱。”(麦仲华辑:《皇朝经世文新编》卷一下,页一八下)又:汪康年:《中国自强策》中:《中国自古独立于亚洲之中,而其外皆蛮夷视之,素以君权为主,务以保世滋大为宗。故其治多禁防遏抑之制,而少开拓扩充之意。”(同上,页三下。)

[14] 梁启超:《爱国论》,《饮冰室合集·文集》之三,上海:上海中华书局,1947年版,页66。

[15] 梁启超:《中国积弱溯源论》,《饮冰室合集·文集》之五,页23。

[16] 梁启超:《新民说·论国家》,《饮冰室合集·专集》第三册之四,页16。

[17] 关于民族主义即国族主义的看法见孙中山《三民主义》,《孙中山全集》第9卷,北京:中华书局,1981,页184-185。《“民报”周年纪念大会上的演说》见《辛亥革命前十年间时论选集》,第2卷,上册,北京:三联书店,1978年版,页535-536。

[18] 章太炎:《章太炎癸卯(狱)中漫笔》,《国粹学报》第8期撰录第5页,上海,1905。

[19] 王缁尘:《国学讲话》,上海:世界书局,1935年版,页1-3。

[20] 黄节:《国粹学报叙》,《国粹学报》第1期,1905年3月23日,上海,页3。

[21] 黄节:《国粹学报叙》,《国粹学报》第1期,页3。在同文中,他又说:“不自主其国,而奴隶于人之国,谓之国奴;不自主其学,而奴隶于人之学,谓之学奴。”

[22] 如许守微:“国粹者,一国精神之所寄也。其为学本之历史,因乎政俗,齐乎人心之所同,而实为立国之根本也,源泉也。是故国粹存,则其国存,国粹亡,则其国亡。”许守微:《论国粹无阻于欧化》,《国粹学报》1905年第7期社说页2。又如邓实:“国学者何,一国所有之学也。有地而人生其上,因以成国焉……”,“国学者,与有国以俱来,因乎地理根之民性,而不可须臾离也。”邓实:《国学讲习记》,《国粹学报》1906年第19期社说,页4。

[23] 章太炎:《东京留学生欢迎会演说辞》,《民报》第6期,页4,1907年1月。又见《章太炎政论选集》上册,北京:中华书局,1977,页272-276。

[24] 梁启超:《政治学大家伯伦知理之学说》,《饮冰室合集·文集》之十三,页72-76。

[25] 同上,页68。在梁氏的观点背后,是他的政治态度和政治信仰的重大转变,在《梁任公先生年谱长编初稿》中有如下记载:“从前所深信的破坏主义和革命排满的主张,至是完全放弃,这是先生政治思想的一个大转变,以后几年内的言论和主张,完全站在这个基础上立论。”转引自《辛亥革命时期期刊介绍》第1册,北京:人民出版社,1982年版,页162。

[26] 同上,页70-71。

[27] 同上,页69,页77-86。

[28] 同上,页86-88。

[29] 同上,页88。

[30] 参见梁启超:《开明专制论》,《饮冰室合集·文集》之十七。张灏指出:梁启超最关心的不是“开明专制”,而是一个更广泛的问题,即“国家理性”。换句话说,梁氏与西方政治思想中自马基雅维里直至黑格尔以来的思想倾向完全一致,他们最关心的是有关政府确保国家生存和安全的理性行为,而不考虑它在道德和意识形态方面的后果。“国家理性”明确地证明政府这种最高政治目的的理性行为的合理性。梁对“开明专制”的兴趣是他关心“国家理性”的一个自然发展。但在这方面必须指出的是,他不是对开明专制本身感兴趣,而是把它当作在帝国主义时代解决中国国家安全和生存问题的一个理想的和有效的方法。这大致也可以解释梁对君主立宪和开明专制的矛盾心理。Hao Chang, Liang Ch'i-chao and Intellectual Transition in China, 1890-1907 (Cambridge: Harvard University Press, 1971). 此据中译本《梁启超与中国思想的过渡(1890—1907),崔志海、葛夫平译,南京:江苏人民出版社,1993年版,页181-183。

[31] Rupert Emerson,《近代德国的国家和主权》,纽黑文,1928,页1-4,转引自张灏:《梁启超与中国思想的过渡(1890-1907)》,江苏人民出版社,1993,页183。

[32] 朱执信:《心理的国家主义》,《民报》第21号,1908年6月,页22-34。

[33] 章太炎:《中华民国解》,《章太炎全集》第4卷,页253。他所批判的对象是“金铁主义说者”,实际所指当是杨度发表于《中国新报》第2号(1907年2月)上的论文《金铁主义说》等。杨度认为富国强兵、军事立国“特以之对于外,而非以对于内”,实行“经济的军国主义。”在论及君主立宪时他涉及了满汉问题:“君民之间,久无所谓满汉问题云云者,不能及于皇室,皇室直立于满汉问题之外耳。”他的看法是君主是国家的一个机关,只有专制政体君主与立宪政体君主的区别,不存在满汉问题。“君主为一国之代表,而非一族之代表。”在他的“君民一体,满汉平权”的口号背后是用国家问题来掩盖种族问题。参见杨度:《国会与旗人》(《中国新报》第7号),《金铁主义说》(《中国新报》第2号)等文。

[34] 章太炎:《中华民国解》,《章太炎全集》第4卷,页256。

[35] 《宣示预备立宪先行厘定官制谕》,《清末筹备立宪档案史料》上册,北京:中华书局,1979年版,页44。

[36] 清廷宣布“预备立宪”之后,康、梁极为兴奋。康有为说:“此一诏也,即将数千年来国为君有之私产,一旦尽舍而捐出,公之于国之臣民共有也。此一诏也,即将数千年无限之君权,一旦尽舍之,而捐立法权于国会,捐行政权于内阁。”(《救亡论》,此据《辛亥革命时期期刊介绍》第1册,页178。)梁启超则说:“从此政治革命问题告一段落。”(同上,页178。)

[37] Prasenjit Duara, Culture, Power, and the State: Rural North China,1900-1942 (Stanford University Press,1988), pp. 3-4. 此据中译本《文化、权力与国家——1900-1942年的华北农村》,王福明译,南京:江苏人民出版社,1994年版,页2-3。

文章节选自汪晖《现代中国思想的兴起》(三联书店,2008)下卷第一部《公理与反公理》第十章第三节

文章作者

三联学术

发表文章102篇 获得2个推荐 粉丝2824人

学术出版 评论闲聊 读书内外

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里