漩涡中的“BBB”与“BBW”

作者:爱乐

2019-02-28·阅读时长11分钟

◎乐正禾

1885年的一个秋日,勃拉姆斯人生的最后一首交响曲《e小调第四交响曲》公演,演出获得了很大的成功,听众要求再加演一次第三乐章——一个十分不寻常的谐谑曲,用奏鸣曲式来构成谐谑曲,这令人们印象太深刻了。

实际上,从第一乐章开始,作品已经显现出十足的异色,虽一向被视为古典主义的捍卫者,勃拉姆斯却并没用贝多芬那种纪念碑式的引子来揭开音乐的大幕,而是开始了一个美丽而奇妙的主题。旋律线以级进、跳进的上下游动两两相称,听起来婉转而优雅,但入耳时却使人忧伤不已。

这种忧伤绝对不是力度、速度的安排所造成的,这令人联想到推崇勃拉姆斯的汉斯立克曾描述他心目中的真正音乐:“特有的美存在于乐音的组合中,与任何陌生的、音乐之外的思想范围(Gedankenkreis)都毫无干系。”《第四交响曲》开头这个旋律线的组成,看似带有跳进的、旋律的上下婉转进行,却隐含着低沉的趋势。当我们将其中的某些音进行跨八度的位移后,发现这种起呈婉转的实质,其实在不断地下沉!

表面上的上下游动背后,却是不断跨三度向下,最终沉到两个八度以下的谷底。从而将调性中的每一个音级都经历了一遍。随后则是将八度大跳后三度回升的音型以模进方式下行处理,依然是低沉向下的趋势,但观感相当松弛。

或者说,看似符合汉斯立克的构建式美学,但其情感却并不缺乏。相比《第一交响曲》复杂、纠结、紧张的引子,《第四交响曲》的第一乐章主题的松弛尽显勃拉姆斯的成熟。幽邃的音乐和内在的隐喻(悲剧俄狄浦斯王),再对比第四乐章对一个巴洛克式通奏低音不断的变奏,让人们产生了狐疑:我们究竟该更注目于勃拉姆斯对古典的崇敬,还是他的作品中古典形式下浓浓的浪漫主义音乐语汇?除此以外,还有相当多义的延展空间,比如他与20世纪新时代是怎样的关联?所有这一切形成了一个巨大的漩涡,而勃拉姆斯则在漩涡中心安然端坐?我们不能仅仅关注于勃拉姆斯个人,还必须观察他所处时代的全貌。

在“文论大师”和“老江湖”的笼罩下

从年龄来看,勃拉姆斯与他的对手们相差甚远。以勃拉姆斯为代表的莱比锡乐派被历史赋予了与瓦格纳、李斯特的魏玛乐派并立的地位,但年轻的勃拉姆斯却不可能经历30年代巴黎黄金时期的风风雨雨,因为那时他才刚出生不久(1833年生)。发现勃拉姆斯真正价值的人,正是创立《新音乐杂志》的罗伯特·舒曼,他的评论与美学观点对于德奥音乐史和音乐美学史基调的形成有重大影响,我们今天对德奥作曲家们地位的基本印象就来自于他。

作为天才的勃拉姆斯十分幸运,舒曼那篇著名的《新的道路》评论文章,以及文中“勃拉姆斯举起神奇的魔棒”的描述,使勃拉姆斯开始走入音乐艺术的史册。但无论舒曼或克拉拉,都没有将自身的美学观念强匡限于对方,他只是惊奇于这个年轻人的不凡,并发现了勃拉姆斯早期钢琴曲中那种“逆潮流”的精神。

勃拉姆斯与舒曼的情谊被大众所熟知,但他卷入时代漩涡的最开始,其实还在这之前。1853年5月,勃拉姆斯的好友约阿希姆将他介绍给早已离开巴黎来到德意志的李斯特。李斯特是闪耀着光环的人,乐善好施,热衷于提携后进,勃拉姆斯几乎加入到李斯特的圈子,甚至有机会成为魏玛乐派中的一份子,然而在李斯特的魏玛炫技演奏现场,疲惫的勃拉姆斯却当场打起瞌睡,他的“冒犯”让所有李斯特的崇拜者们吃惊,虽然李斯特本人大度且不以为意,但勃拉姆斯心中反而因此生出了纠结。

身为一个性格极端内向、敏感的人,勃拉姆斯对李斯特在人群中面面俱到、往来穿梭的人格特质完全无法适应。或许李斯特并没对他表现出任何不友善,甚至称赞了他带来的作品,但勃拉姆斯更需要约阿希姆这般“专注的朋友”,至少他与围绕在李斯特身旁的人群无法相处。更糟糕的是,经历过巴黎时代的李斯特热衷于使用时髦的法文交流,这更令勃拉姆斯在他的圈子中无所适从。进而,勃拉姆斯对魏玛的整个圈子都厌恶起来,这也为他与新德意志乐派的对立埋下了伏笔。

离开魏玛后,勃拉姆斯才与舒曼夫妇邂逅,正因魏玛的经历,勃拉姆斯在舒曼夫妇身边得到了强烈的归宿感,无论舒曼的鼓励,或是自己对克拉拉的感情,都让这种归宿感愈加强化。

漩涡中的“逆潮流”

舒曼去世后,留下的却并非涟漪渐缓后的平静湖面。舒曼的《新音乐杂志》掌握在弗朗茨·布伦德尔手里。布伦德尔是李斯特及情感美学音乐忠实的拥护者,1859年,他在《新音乐杂志》的纪念活动上发起了“新德意志学派”的先锋运动,正是这个学派将柏辽兹、瓦格纳、李斯特三位热衷以音乐的主题与动机指涉内容的音乐家称作“德国精神”,即使柏辽兹是个法国人。

布伦德尔今天不为大多数人所知,然而他发起的活动却对今天音乐史的框架形成了一定的影响。他将维也纳三杰以前的巴赫、泰勒曼时代称为“旧德意志乐派”,海顿、贝多芬之后的瓦格纳、柏辽兹、李斯特称为“新德意志乐派”,而维也纳三杰时期的德奥音乐被作为理性时代到情感时代过渡阶段的“古典时期”。

相比悠久的文学史学,音乐史学是相当年轻的学问,布伦德尔对德奥音乐的划分其实相当粗暴,然而讽刺的是,他的理论却大致组成了德国乃至整个西方音乐史在后世断代的雏形。以维也纳三杰的“古典音乐”为界,布伦德尔的所谓“旧德意志”与今天“巴洛克”分期的下限密切相关。而作为贬义存在的词汇“巴洛克”其实在比较晚的时期才成为了褒扬的概念。布伦德尔所谓的“新德意志”则是划分“浪漫音乐”的雏形。

布伦德尔粗糙的观点之所以能对整个音乐史施加如此沉重的影响,当然得益于《新音乐杂志》的招牌以及《新音乐杂志》承载的浓烈舒曼色彩,二者巨大的权威性为他提供了极为可观的加持,而这一切论述最根本的动机,其实正是为了确立所谓“新德意志”的崇高地位。所谓“新德意志”的提法,其实是要将一个模糊的概念确立出清晰的历史刻度,这个概念就是从1848年瓦格纳逃离德累斯顿以后,持续整整十年的“未来的艺术”。这样一来,一切与瓦格纳的关系又串起来了,整个西方音乐史成为了一个巨大的漩涡,瓦格纳与他的对头勃拉姆斯成为了音乐史漩涡的中心点。

巴赫、贝多芬、勃拉姆斯是德意志的“3B”,这个说法是新德意志派的汉斯·冯·彪罗提出的,如果彪罗1867年没有因妻子被瓦格纳横刀夺爱而倒戈到勃拉姆斯的一方,那么他也许会延续新德意志派的立场,以巴赫作为“旧德意志”的第一个“B”,以贝多芬对应新旧交替的古典时代标志,也就是第二个“B”,而对应“新德意志”的理所当然应该是“W”——理查德·瓦格纳。毕竟,所谓“降E大调”那三个降号只是一个附带的噱头,使得话题性更高,更加生动而已。

如果社会学领域有所谓“政治正确”的现象,那么文艺领域的“艺术正确”俨然是路德维希·凡·贝多芬。贝多芬音乐中同时蕴含的旋律性与动机性,自然使得后世的不同美学观念者皆声称自己为其继承者。1859年的布伦德尔则将“未来音乐”“新德意志”乃至李斯特与瓦格纳打造为新的“艺术正确”。借助于舒曼的权威性,新德意志派别颇有“借壳上市”的味道,但《新音乐》的执掌人布伦德尔却将最紧密围绕在舒曼周围的几个人排除在外——克拉拉、勃拉姆斯、约阿希姆都没有受邀参与这场运动。

勃拉姆斯对李斯特等人的做法不以为然,他干脆起草了反对新德意志派的宣言。当新德意志派在艺术界占有优势话语权的时代,人们都不愿得罪瓦格纳和李斯特,因此勃拉姆斯的“战书”当然也就应者寥寥,除了好友约阿希姆外,音乐界几乎没有名声响亮的人物在这份宣言上签名。既然新德意志派成为主流,那么勃拉姆斯自然就被视为“反潮流”和“非主流”。世人崇尚情感音乐,勃拉姆斯则用“回归古典”来回答。在瓦格纳乐剧为整个欧洲所倾倒时,勃拉姆斯则坚守着器乐音乐以及非戏剧的合唱曲,甚至背负了德意志交响曲的复兴。

理性、结构规整的交响曲一向被德国人视为德奥音乐的精神,然而自从20年代贝多芬去世,西方出现了所谓的“交响曲的危机”。既然贝多芬是无法超越的,大家索性避开了交响曲这个体裁,比如将哲学性的交响曲转化为文学性的交响诗——李斯特、柏辽兹都进行了类似的尝试。而瓦格纳则干脆完全回避了器乐音乐创作,在他看来,后人继续攀登交响曲体裁创作的必要性基本不存在了。

交响曲无法向前发展的危机为德奥埋下了深深的阴影,舒曼自认为依靠自身的创作能力无法解决这个难题,但他却以预言的方式,将重振德奥交响曲的重任放在了勃拉姆斯肩上。正是这样的压力,使得勃拉姆斯不堪重负,他背负了“要与贝多芬交响曲并存”的压力。

在19世纪,德国人对交响曲体裁怀有一种偏执的定见,在他们看来,交响曲只有在德意志地区才脱离了意大利和法国音乐的服务于贵族阶层的娱乐色彩,德意志人的交响曲是艺术家对自己观念的严肃呈示。勃拉姆斯是一位大德意志主义者,而且强烈拥护普鲁士完成德奥统一。德意志人的交响曲情结与勃拉姆斯本人的浓烈民族主义交相呼应,从而形成并加剧了勃拉姆斯的压力。

同时,内向而害羞的勃拉姆斯并没有瓦格纳式近乎自大的自信,他曾将自己的许多弦乐四重奏作品付之一炬,只因为羞于被评论家们将其与贝多芬的室内乐作品并列。正是这样的情绪下,他对自己所构思的第一个交响曲创意无法满意,所以放弃了最初的想法,将其改作著名的《d小调第一钢琴协奏曲》。直到1876年,43岁的勃拉姆斯才终于第一次上演了真正的《第一交响曲》。

相比传统交响曲第一乐章明快地提出问题,勃拉姆斯《第一交响曲》的引子是一个漫长、充满纠结的开始,这个引子的结构无比复杂,由上下行倒影式的对位手法呈现。上行的声部呈现人对理想的渴望,下行部分仿佛在表达现实世界的无情。而在倒影对比的理想与现实的矛盾中,勃拉姆斯辅以波动性的音型,表现冲突中的人心的复杂而波动的情绪。这个复杂而对立的开头不但引起民族主义者们对“民族苦难与斗争”的遐想,仿佛也映射出了勃拉姆斯本人:一方面具有捍卫古典主义的决心,同时却在19世纪中期的潮流里被深深影响,早已确立了浪漫主义的底色。而第一乐章呈示部结束后,展开部第一次出现了与贝多芬交响曲直接性的联系——贝多芬《第五交响曲》中“命运”节奏型的一个变形动机反复出现,不断捶打着聆听者的身心,整个乐章充满了内在的动力,素材在冲突中互相支持与强化而没有过多偶然性的色彩,更不是通过音乐诉诸于外在的描绘。从某种意义上讲,勃拉姆斯的音乐与门德尔松几乎完全对立,而这些正是不少德奥艺术家所期待中的那种东西。

勃拉姆斯的交响曲作品不仅实现了自身的艺术突破,还引致对立阵营产生了强烈的呼应,虽然瓦格纳的艺术创作在体裁上与勃拉姆斯没有任何的交集,但却通过布鲁克纳让浪漫主义德奥交响曲的复兴达到更为宽广的范畴,最终通过马勒对勃拉姆斯、布鲁克纳的继承,使德奥交响曲在浪漫主义晚期达到了另一个新的高度。

重估勃拉姆斯

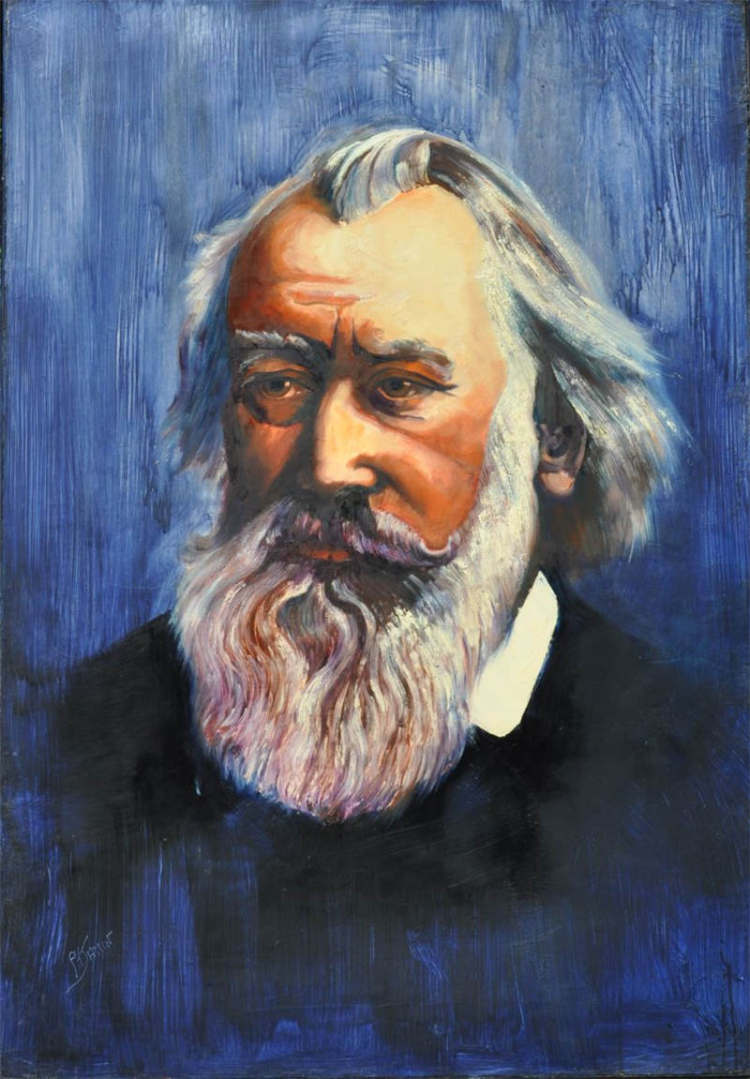

勃拉姆斯被视为亲近古典主义的学院派作曲家,浓烈的学究气与瓦格纳形成了对比,在后期浪漫主义时代,勃拉姆斯的“保守”,似乎更有利于凸显瓦格纳革新派的印象。勃拉姆斯本人完全没有能力以李斯特式的圆滑来面对外界对他的这种态度,自尊又自卑的他通常以过度的防卫心理来面对,那就是傲慢和冷漠。他不再是当年那个腼腆的英俊少年,勃拉姆斯越发不修边幅,肥胖的他时常穿着打补丁的衣服,留着乱蓬蓬的大胡子。

阿诺尔德·勋伯格对历史漩涡中的勃拉姆斯发出了感慨,他在一篇重要的论文中提到:勃拉姆斯不光对批评者恶语相向,他对恭维他的谄媚者同样冷嘲以对。勋伯格说:“时代决定不喜欢瓦格纳的人去依附勃拉姆斯,而反之亦然。”而这篇出自1933年勃拉姆斯百年诞辰纪念演讲的论文标题,已经赤裸裸地显现出了勋伯格的结论:“革新派勃拉姆斯”。

勋伯格对勃拉姆斯创作中“不对称”的元素非常着迷,要知道,自然和不规则正是早期勋伯格走入重大艺术突破的重要原素。勋伯格举出了许多作曲家对于“不均衡”元素的使用,而突破古典式结构的不对称式的乐句结构,被他形容为“有资格被叫做音乐散文”,勋伯格从勃拉姆斯最早期的作品中已经发现了这些要素,比如《降B大调第一六重奏》(op.18)。

勋伯格将类似的手法对照了后期瓦格纳的作品、布鲁克纳的《第七交响曲》、马勒《第二交响曲》、理查·施特劳斯《室内交响曲》等作品,他认为后瓦格纳时代的作曲家采用不规律元素的原因并非技术风格上的,而是这类不规律已成为了既成的音乐语法,换而言之,相较勃拉姆斯在青年时代开辟性的创作,其他人的功劳要黯淡得多。从勋伯格的论述我们得以感受到:勃拉姆斯的革新有强烈的无意识成分,同时又并非碰运气和胡打乱撞,而这种具有无意识性的创新,正是一切历史先行者做出开辟的要件。

回顾本文开头提到的作品,我们观察《第四交响曲》第四乐章的那个巴洛克式通奏低音的变奏,感受到勃拉姆斯对古典主义有意识的捍卫,从第一乐章忧伤的引子感受到他对浪漫主义的自然流露,以及对未来无意识的开辟。勃拉姆斯游走于古典、浪漫、现代之间,坚定的他其实彷徨无比,寂寞而孤独。一生的挚友约阿希姆与他因生活上的风波而决裂,虽然随后终于恢复了交流,但不可能再回到1859年《宣言》时期的关系了。汉斯立克则继续以他为旗帜,宣扬“音乐的艺术不含有情感内容”的极端自律论,但自律与他律的交锋却不可能有结果,音乐学既不能沦为完全感性的主观描绘,也无法抽离一切情感成为哲学和逻辑。

晚年的瓦格纳恶毒地讽刺勃拉姆斯一人千面的虚骄:“时而是浪漫的民谣歌唱家,时而戴上古典巴洛克假发,时而像个犹太人,同时又是‘伟大的NO.10交响曲作者’,犹如游走在假面舞会之中。”不久瓦格纳去世,惯于恶语和嘲讽的勃拉姆斯却没有像往常般反唇相讥,他嘱咐自己的乐团成员:“伟大的瓦格纳走了,我们今天需要停止所有排练活动”。然后继续承受着戏剧音乐与器乐音乐的混乱斗争,他静静坐在漩涡的中心,直到1897年离开人世。构成德奥音乐史的三个支柱究竟是“3B”,还是“BBW”也许并没有那么重要了,勃拉姆斯留给我们的,是一个由他和瓦格纳、李斯特强烈矛盾激烈对撞后迸发出的新世界……

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得15个推荐 粉丝18157人

三联书店《爱乐》杂志

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里