“你读了《麦田里的守望者》吗?我非常喜欢,这么久以来,它是我最喜欢的书。”

*本文为「三联生活周刊」原创内容

|今年,是《麦田里的守望者》出版70周年。|

文|苗炜

1946年11月,以霍尔顿为主人公的《冲出麦迪逊大街的轻微反叛》发表在那一年12月21日的《纽约客》上。塞林格已经完成了一个90页的中篇小说,题为《麦田里的守望者》,但他并不想就这样出版,他还有更多工作要做。他在纽约城外租了一个房子。房主布朗回忆说,“我喜欢这个人,他看上去挺年轻,可能不太到三十岁。我对他了解不多,但我知道《纽约客》有位作家叫塞林格。我记得他每个月付100美元左右,差不多那样。那房间有好几扇窗户,很适合搞创作。他对我说,要在这写一本书。”

塞林格9月份租下了这个地方,一直住到1947年6月,1948年又回来住了一整年。

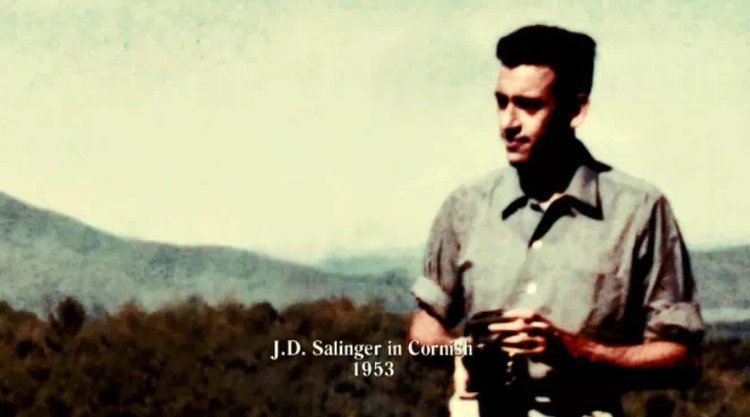

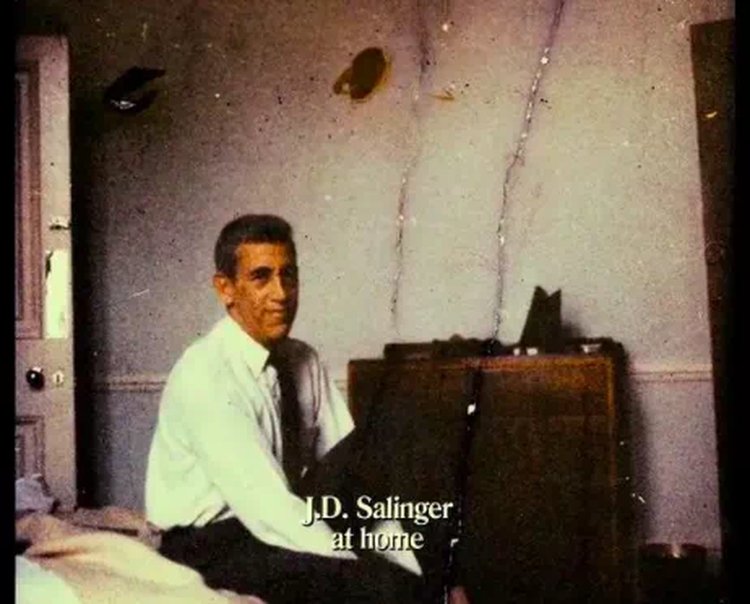

《塞林格》剧照

1950年入秋时小说完成了。有一天,塞林格开车到一位朋友家中,亲自把手稿读给他听。塞林格从头读到尾,也算终于实现了亲自出演霍尔顿·考尔菲尔德的夙愿。塞林格的作品代理多萝西·奥尔丁将《麦田》呈递《纽约客》,但立刻被拒绝了。编辑们对霍尔顿这个人物不大信服,他们觉得他的个人叙述太多,甚至有些造作。接下来轮到哈考特布雷斯出版社了。邮差来到编辑吉鲁的办公室,手里拿着奥尔丁寄来的包裹。首页上标题是:《麦田里的守望者》。吉鲁很喜欢这本小说,想要出版它。他把书拿给他的老板,从哈佛和牛津毕业的尤金·雷纳尔,雷纳尔后来被吉鲁称为一个“没头脑的”、“可怕的势利小人”。雷纳尔名列“纽约社会名人录”中,完完全全就是塞林格——以及霍尔顿——鄙视的那类人的典型代表。两周过去还没得到回复,吉鲁于是去见雷纳尔。“他不喜欢,”吉鲁回忆说:“他根本就不理解。他问我:‘书里这小孩是不是脑子有问题?’”吉鲁对雷纳尔说霍尔顿只是感到“困扰”,但他坚称《麦田》是本好书。吉鲁说:“我跟作者之间有君子之约,我已经同意出版这本书了。”“是啊,”雷纳尔回答:“但是,鲍勃,你得记着,我们可有教科书部管着呢。”“这讲的是个预科学校的小孩,不是吗?我正等他们回复呢。”原来吉恩·雷纳尔把《麦田里的守望者》寄给教科书部那帮人了。不出所料,他们不大高兴。吉鲁意识到哈考特出版社不打算照原样出版《麦田里的守望者》,于是他请塞林格共进午餐,希望能说服他重写这本书。塞林格一言不发,想让他重写《麦田》,绝对不可能。

回到办公室,吉鲁向塞林格重复了一遍雷纳尔关于霍尔顿的问题:“他疯了吗?这个小孩?”塞林格没有回答,接着吉鲁明白了为什么——他竟哭了。塞林格起身离开办公室,走到一楼,打电话给奧尔丁。“把我的书从这个出版社弄出来,”他说:“他们认为霍尔顿疯了。”就在那天,吉鲁决心从哈考特离职。几十年来,他一直是这样对人说的,但实际上他直到1955年才离开。后来,知情人透露,哈考特推广发行部负责人不能理解《麦田》,教材部负责人说,如果我们原封不动出版这本书的话,我们学校部的生意就要完蛋。在那个时候,一切都还很保守。而学校部是哈考特收益最高的部门。不久后,编辑吉鲁又拒绝了《在路上》,哈考特先后两次错失出版一本伟大杰作的机会。塞林格决定拿回这本书,交给利特尔-布朗出版社。一般情况,出版流程如下:出版商要为一本书进行包装,设计封面,封底要放上作者的照片以及简介。同时,新书样本要寄给杂志和报纸,请他们做书评,还要跟记者沟通,请他们对这本书和其作者做相关报道。

但这次不同。首先,塞林格要求利特尔-布朗不要给杂志寄样书,这种要求从小说家口中说出,简直是前所未闻。由于样书已经寄出,于是塞林格命令出版社不许寄任何书评给他。除此之外,他还决定放弃一切宣传。一位作家,为大众写了一本书,却只肯通过这本书与大众交谈,除此之外,其他一切方式都被他拒绝。1951年7月,新书出版。当月之书俱乐部将《麦田里的守望者》选为他们仲夏书单的主推书籍,对于一本处女作来说当属罕见之举。塞林格也接受了《当月之书俱乐部新闻》的访问,那也是关于《麦田里的守望者》一书他做的唯一一次访问。“我认为写作是一件苦差事,”塞林格在访问中说。“但它带给我足够的快乐。其报偿少之又少,但当它来临,如果它会来临,那将非常美妙。”塞林格很喜欢《麦田》的封面,那是他的朋友迈克尔·米契尔设计的,上面是一匹愤怒的、红色的旋转木马。《麦田》初版和第二版的书封上有张塞林格的照片,第三次印刷时,塞林格特别要求利特尔-布朗把这张照片从书上撤下来。《芝加哥每日论坛报》上的书评写道:“这本小说写的是一个16岁的男孩,该书情感丰沛却不无病呻吟,富有戏剧性却不夸张煽情,诚实坦率却不流于粗俗。”《洛杉矶时报》的书评作者说,此书“真实到令人痛苦,所有活得一塌糊涂的大人们都读得爱不释手,同时还得藏起来不让他们的孩子们看到”。

《纽约时报》对这本小说的评价很分裂,前一天还在《时报书评》里抨击它,后一天又在日版里对它大加赞扬。7月15日,《时报书评》的詹姆斯·斯特恩抱怨说塞林格是个“写短篇的”,而《麦田》“太长了,有点单调沉闷。他应该把写那些混蛋和那破学校的段落多删掉一些,它们实在让我很郁闷”。接着斯特恩又从厌倦中精神了过来,说令他惊讶的是,他很喜欢的一段是“安托里尼先生,这位霍尔顿认为唯一可以信任的人,真正对霍尔顿有兴趣的人,最后竟然被发现有同性恋倾向——这段太棒了,我发誓”。《纽约客》的态度也180度大转弯,原先说这本书“作者意识太强”、“主人公不可信”的编辑们,现在将《麦田》夸成“一部卓越、风趣、动人的小说”。 1952年秋天,塞林格曾和一位名为莉拉·哈德利的作家短暂交往。“他谈论霍尔顿时真把他当成活人一样,”她回忆说。“我有时会问他之前某个时候在干什么,他则回答:’啊,那时候霍尔顿正在做这个或做那个。’就好像霍尔顿真的存在一样,这一点我完全不理解。” 有什么不能理解的呢?霍尔顿确实存在过,他就是J.D.塞林格自己。 “战争中我曾经同他并肩作战,”他的战友沃纳·克利曼说。“我一看就知道那是他自己的故事。” 演员爱德华·诺顿说:“《麦田里的守望者》给你的第一印象不是霍尔顿像你的一个朋友,而是霍尔顿就是你自己,那感觉真真切切。”成千上万的读者都有这种感觉:他们将霍尔顿看作另一个自我,一位隐秘的朋友,一位共同反抗这个冷漠世界的残暴压制的同谋。

《麦田》成了整整一代人的文学圣歌。找个好工作,在郊区买个房子,养两个小孩,调制完美的马天尼,恰当体面的衣服,这一切霍尔顿都不感兴趣。50年代愤懑不平的年轻人们突然找到了一个声音,他正是那一代人急切盼望的反叛者。这是艾森豪威尔的50年代。整个国家都已厌倦了战争却又重返战争——对苏联冷战,对朝鲜热战——国家需要的是一致和顺从。乔·麦卡锡试图扼制一切异议,社会抵制个人主义。此时,这本小说出现了,它描写的那个男孩不肯顺从。不到十年后,你已经可以在青少年流行文化每一次撼动牢笼的痉挛中感受到考尔菲尔德的存在,从马龙·白兰度的《飞车党》(The Wild One)到詹姆斯·迪恩的《无因的叛逆》(Rebel without a Cause)。“我记得,那是第一本被很多人随身携带的书,”演员约翰·丘萨克回忆说。“大家就是喜欢带着它。”“随身带一本《麦田里的守望者》成了一个暗号,”传记作者A.斯科特·伯格说。“那暗示着你知晓真相:社会上有些规则是可以被打破的。在此之前,我们还从未见过这种反叛。” 1958年,威廉·福克纳说:“我对《麦田》印象深刻。在我看来,此书显示出一种——不能说是错误,但却是一种作者必须挺身抗击的恶。在我们的文化中,作为个体而存在会很困难。我想,我从这本书中看出的是一个悲剧,它在某种程度上代表着塞林格自己的悲剧。有这样一个聪明的、比大部分人更敏感些的年轻人,他很想去爱人们,而当他试图闯入人的世界,去爱人们的时候,却发现那里空无一人。而这一点,对我来说,正是这本书的悲剧所在。”他还说《麦田里的守望者》是新一代作家所写的最好的小说。萨缪尔·贝克特给朋友写信说:“你读了《麦田里的守望者》吗?我非常喜欢,这么久以来,它是我最喜欢的书。”扫码即可和苗炜一起用文学观照这个世界的晚上