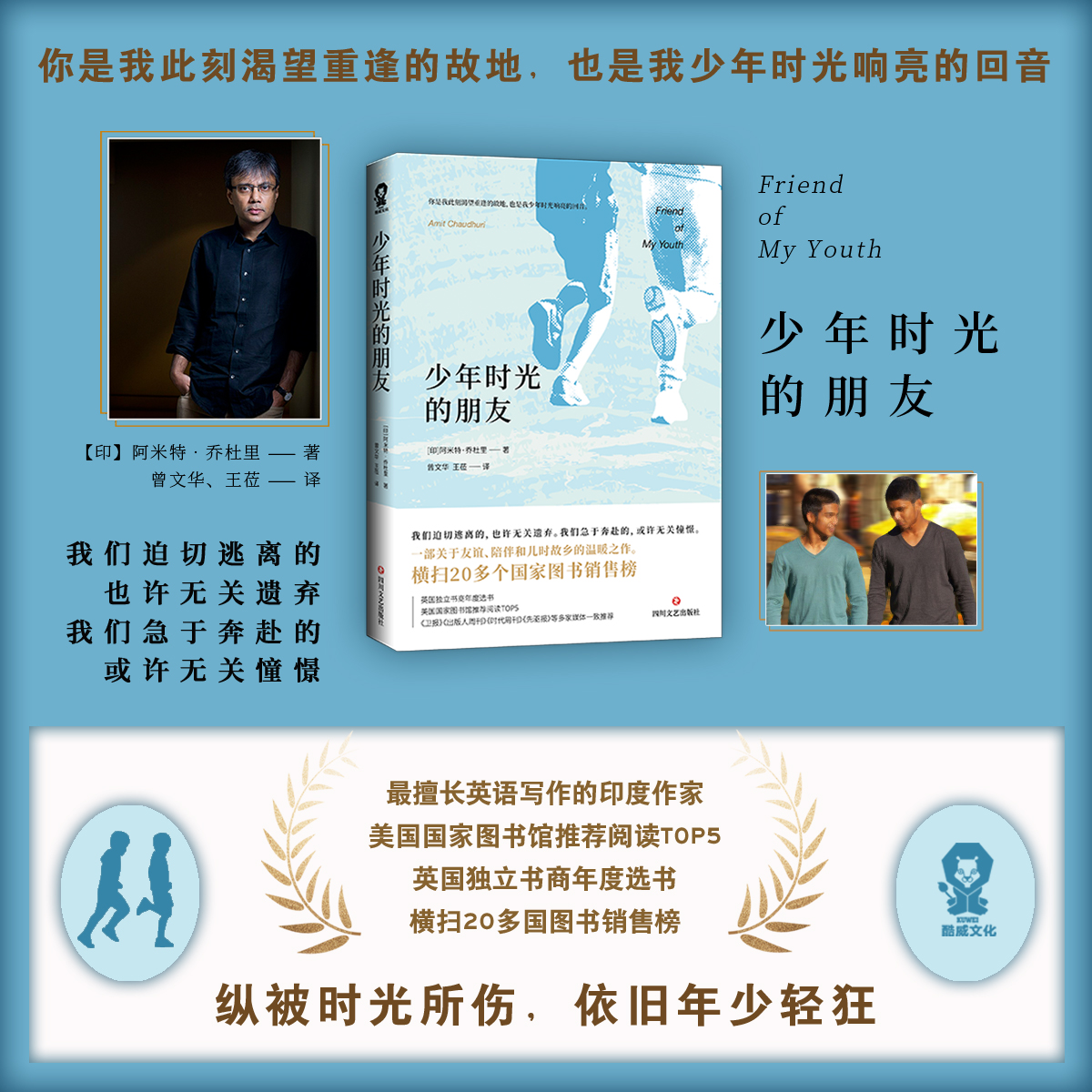

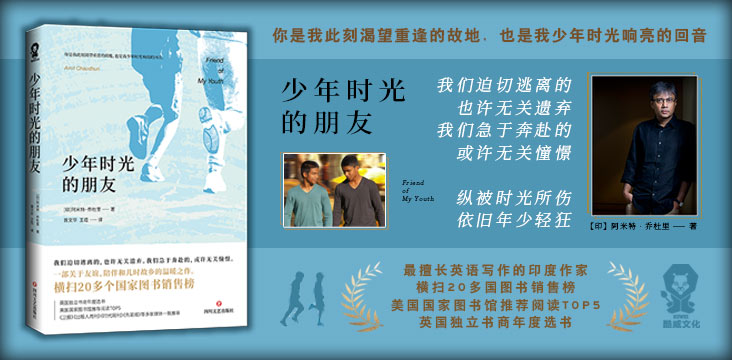

遇见一本书| 少年时光的朋友

作者:酷威文化

2019-01-02·阅读时长11分钟

精彩文摘

1

拉姆不是我的童年遗迹,而是我在孟买硕果仅存的老友。他总是令人恼火,我也总是夸大妄想,我们经常争吵,情谊模棱两可,但出于责任和淡淡的怀旧情绪,我依然会打电话给他。也没什么可聊的,无非日常寒暄——他的健康、戒毒、生活、孟买,要是有工作他会过得多好,以及追忆少年时那些女同学。

到六年级我才认识拉姆,他因为留级成了我同桌。没人料到十七岁时他能长到一米八,那时的拉姆英俊,在体操和拳击方面非常有天赋,但他懒于努力。和他掰手腕通常是我赢,其他方面也是,因为他总是马马虎虎、心不在焉。很快,失败就像体育一样,成了拉姆越来越擅长的事。

拉姆那个傻瓜,在我意识到我终将离开孟买的几年里常找我玩。他似乎对我的变故毫无察觉,只沉浸在玩乐中。我俩在印度门和无线俱乐部之间来回游荡、聊天,直到夜幕降临,海面变得一片漆黑。

后来我们大概有一年没见,我很少去学校,我不知道他也是。学生时期的伙伴就像亲戚,虽然的确是成长过程中的一部分,但意义终究不大。有次在街边偶遇拉姆,我问“嘿,最近怎么样?”“没什么。别问了。”他支支吾吾,我猜那时他已经开始吸大麻了。

接下来几年,同学陆续出国,去了沃顿商学院、卡内基梅隆大学和麻省理工,简直就像战乱时期逃离埃及的以色列人。1986年我从伦敦大学毕业回来小住,又见到拉姆。六年吸毒史,虽不算无可救药,却也不再“正常”。他当时打算去泰姬玛哈酒店当保安,但也只是突发的渴望,很快就消失了。

这次见面我俩消除了一切隔阂。我对他说“其实你很聪明。”他仔细打量我,想知道这是不是嘲笑。“我知道,”他说,“我不傻。但偏偏总是傻子会成功。”我点头,那时我也很年轻。

之后我奔波于英国和印度之间,思考、写作。拉姆则继续在毒瘾里沉浮挣扎。他曾有半年不沾毒品,但又重蹈覆辙。在电话里他告诉我“彻底好了”,两天后又说“不行”了。从那次起,每当他说“好了”我都会惴惴不安,因为他的语气百无聊赖,那句真诚的“好了”本身就是再次逾矩的信号。而我,就连普通的问候一句“最近好吗”,都仿佛是在审讯。没办法,毕竟这是句绕不开的日常用语。

终于有一次吸毒过量,拉姆险些死掉。当他好点儿时,就给医生展示前一天《印度时报》对我的采访。我去看他,病房里所有人都在安静地吃午餐,唯独拉姆在等家人送饭。我们坐在他的病床上聊东聊西,没有丝毫不适。因为赶航班,我待了一会儿就要走。拉姆站起来,身上的长衫病号服显得格外扎眼。

我们轻松道别,避免对视,很怕一旦对视,这个可笑的病号服就会成为彼此铭记的最后一格画面。

孟买,这座永不疲倦的城市。拉姆是孟买的一部分。尽管他成功戒毒后身体不佳,极易疲倦。但他还活着。幸福会来得晚些,如果有的话。

我们还是青年人,虽已年过五旬,曾经让我们震惊的事,如今依旧让我们震惊。我们经历成家立业,为人父叔(拉姆有侄子),遭遇失败,濒临死亡,经历父母离世,见证他人成功——尽管如此,少年的秉性却顽固依旧,随心所欲地浮现。

这次出差,我们再次重聚,直到天黑,我送他去他停摩托车的地方。

“我以前喜欢卓哈拉,她也喜欢过我。”拉姆四十年前就这么推断。但他俩并不认识。她或许以为拉姆是运动员,其实拉姆不会体操,也不会拳击。但她会打篮球。她的袜子总褪到帆布鞋帮处,脚踝油光发亮。

“我当时还喜欢拉妮。卓哈拉的眼睛是红褐色,拉妮是绿色。” 拉妮有点儿斜视,戴厚厚的黑框眼镜,拉姆却觉得可爱。

片刻沉默之后,拉姆突然毫无征兆的说“那时你真不该离开。”他望着海滨大道的远处“我身边一个朋友都没有了。”

我说不出话,我那时就是想离开。

我们正走过一家精品店,这里曾是养老院。我的童年被困在这些地方,带也带不走。我回来之后,才与之重修旧好。我在这里长大的种种微小、生动的细节都已丧失,直到我再度走过街角、小店、遮阳棚,才被一一唤醒。我才意识到零零总总这一切,出于某种原因,都在殷殷期盼我的归来。

看见摩托车时,我对他说“你应该把胡子剃掉。”我一直觉得他哪里不对劲儿。刚注意到他蓄了一层薄薄的胡子。

“为什么?”

“因为看起来像你父亲。”

简直如孪生兄弟,误入歧途的儿子变成那位孤寂落寞、漫无目标的父亲。这让人不安,仿佛消失的是儿子,留下的是父亲。

拉姆坐上摩托车,“人人都说我长得像他。”他为英俊的父亲自豪。在大学时,他总带着将信将疑又沾沾自喜的神色说:“别人都说我长得像琼基·潘迪。”一个演了三四部电影就退休了的演员。1982年,就是我去伦敦前一年,《洛基》上映,拉姆又告诉我:“别人说我长得像桑杰·达特。”1993年,达特因在孟买爆炸案后非法持枪而入狱。拉姆因为毒品给家庭,尤其是负责养家的父亲带来巨大痛苦。惊心动魄的时间卷轴里,除了悬停滞留的命运,什么都没有发生。是的,我看到了他们的相似之处。明亮的眼睛,满脸的坦诚。

“这样别人会更重视我。”拉姆指指胡子,准备出发。

“这只会让你显老。”我朝他挥手告别。

2

拉康认为,人对自己的镜像在一定程度上怀有情欲。我自然早就忘了第一次在镜中看到自己是什么情形,但我清楚地记得,在四五岁时,我曾充满挑逗地看着镜中的自己——把镜像当成色欲的伴侣,在镜子前逡巡徘徊,恋恋不舍。20世纪80年代,达达拜·瑙罗吉路上的纺织厂发生了一场大火。妈妈曾带我去过纺织厂附近的商场,我还记得,当时她聚精会神地挑选莎丽裙,而我紧紧贴着镜子,和自己紧密相依。

那么,是什么时候开始对别人感兴趣的呢?

这位出租车司机很会试探乘客的深浅。他把车停在熙德酒店前等候乘客,我穿过马路,刚对他说了句泰姬玛哈酒店,他立刻兴奋地说道:“从巴布尔纳什过去还是从沃尔克斯沃过去?”他知道问了也是白问。我却答道:“沃尔克斯沃。”在后视镜里与司机目光交会。我们很快路过耆那教寺庙,从外侧只看到寺庙里醒目的蓝色柱子。我们驶过焦伯蒂急转弯道,过了市政厅,一片汪洋赫然映入眼帘。现在我身处于先前观赏的景色之中——这是我在十二楼阳台上日夜俯瞰的景色,是我去上学时要走的路。

十四岁时,我就知道这段行程不可能永远持续下去。小时候,大清早去上学的路程漫长得仿佛没有尽头,我在车里偷偷摸摸地祈祷,没有人知道,父母、司机,都毫不知情。有一次,校车里的一个女孩瞥了我一眼,怕被她发现小秘密,我紧张痛苦了很久。我求助于藏在路边每个角落里的天主雕像,祈祷今天不用上体育课。“拜托,让马祖姆达先生今天不要叫我跑步。”我恳求着,虽然不确定上帝是否听到了我的祷告,但一定有个圣人在等我。海滨大道堵车的时候,我看到一个慈善可亲的塑像,底座上写着“我们的悲伤圣母”,我对着她的方向祈祷。就在那一刻,女孩从车窗上方相邻的便利位置,看见了我,我一睁开眼睛,便与她的目光相遇。

为什么那时会走海滨大道,我不得而知。我们通常会开车先上天桥,然后下到德霍比塔劳,或者经过教堂门,然后在“伊朗航空”标志处左转。

我们沿着海滨大道继续行驶,我看到一个公告牌,写着“尼克希尔·查干拉勒”。我之前都没注意到。除非是新立的,但标牌看起来并不新。难道是那个尼克希尔·查干拉勒吗?那个无情地捉弄我的六年级男生?标牌上注明他是个画家。那晚,我用笔记本电脑在谷歌上搜索,发现相貌非常匹配,果然就是他!他那时骨瘦如柴,现在壮实了一些。他的“近期作品”是一系列房间的图画——主要是卧室和起居室。房间空无一人,却充满了生活气息,床上有一个棋盘;沙发旁摆着西塔琴和塔布拉斯鼓;地毯上放着一罐可乐,地毯颜色鲜亮火红,让人心花怒放。

房间的视野可以看到大海——不太像孟买的海,因为色调太蓝。画作晕染得均匀恰当,宛若火苗徐徐燃烧。我全神贯注地看着,我当年一定以为自己才是六年级普通班里最“有名”,或者说艺术野心最强的人。

我有时还会回想起另一个同学——鲍尔迪。他经常颤抖着说:“来吧!”以此强调自己的各种观察发现。他是个幻想家,总是不断萌生各种渴望。“来吧!”

他的家庭非常富有,但无法给予他渴望的东西:女朋友、奢华派对、体育成绩、体现他真实智慧水平的漂亮分数。对于这些对象,他总是处于一阵阵的幻想之中。了解他的人,都知道他沉迷于自慰,手淫是个不雅的词——一种类似打嗝儿或放屁的滑稽行为,只是比这些更禁忌,但也更必不可少。你不得不自慰,况且所有男孩都这么做过。对这类个体生态现象,这种单纯的欲望,女孩子并不了解。鲍尔迪发现了不少丹麦小型色情杂志,当时他年龄还挺小。有钱总是好办事。

我离开学校后,再未见过鲍尔迪。预备考试失败后,他只得早早退学了。我们一定用电话聊过天,因为我记得,他告诉我他进了一所补习学校,名为剑桥,很好笑,所有给后进生补习的学院都叫剑桥、牛津和哈佛。他很兴奋,因为那里有免费的空调开放:“凉快呀!”那时,我真的很烦他。现在,我总是用追忆的语气说起他,是因为他在二十多岁时,因过量服用可卡因而死。

我和拉姆不记得,我俩是从什么时候开始用鲍尔迪的腔调对话的。用他那颤抖的声音说:“来吧!”这完全是无意识的。有时候我们突然意识到自己在做什么,魔障就会被打破。“该死,”拉姆说,“可怜的家伙。”其实鲍尔迪挺可爱的。他急切地想得到一切,才造成了这种后果。我们会说几句话告慰亡灵。我们也不知道,什么时候自己又会开始用颤音说话。我们不再认为那是鲍尔迪的专利。那成了一种原发的声音,让我们一起追溯相互陪伴的过往岁月,那种声音充满了“我们”的气息,不可能在其他地方听到。

3

成长必然要有重大飞跃,就像你之前从没看懂过父母一样,不满十个月大时,你也不会明白镜中的小孩就是自己。意识到父母是人,父母和我们是相互独立的,父母曾经也是小孩,也不是一直存在于这个世界的,就是一次飞跃。到了十六七岁,你会明白父母终将逝去。并不是说你之前从未接触过死亡,但是在此之前,你早熟的思想就是无法接受父母必然去世的事实。之后你会明白,父母陪伴我们的时间,只有短短几十年,这是觉悟,并非预感。你再也不会深思感慨“爸爸妈妈终将死亡”,这会成为不言而喻的事实,没有什么好惊讶的。渐渐地,你会越来越明白,虽然人生中有各种各样一开始看似神奇的相遇,例如和父母相遇,和自己相遇,但是人本来就是孤独的,还将一直这样孤独下去。我的心智成长历程,大致就是如此。

我是我父亲身份的衍生品——乔杜里先生的儿子。这是我儿时早已习以为常的称呼。就像俱乐部人员的问候,“令尊近况如何?”

泰姬玛哈酒店外面人声鼎沸,之前这里是出租车司机的天下,他们曾大摆长龙候客,两年多前的那次恐怖袭击发生后,酒店出台了新的安保机制,所以变成了现在这样。说起那次恐怖袭击,至今让人不寒而栗。当时恐怖分子乘坐一艘小艇,从卡费广场附近登陆,一部分人来到阿波罗码头,持枪闯入大厅。为杜绝此类事件再次发生,现在所有进入酒店的人员随身携带的物品必须通过X光检测,手机要放在一个棺材状的小盘中经过检查才能通过安检。

官方还在讨论如何处置那名恐怖分子,虽然几个月前就已宣判了死刑。他在帕蒂海滩被发现时,还装死企图躲过逮捕。之后,他申请从宽处理,理由是“我还不想死”,求生的欲望非常强烈。但后来,他又改变了主意:“我不想活了。”

进入大门,大堂中心有沙发围成一圈,布置成觐见宫的样式,可供游客体验加冕仪式。之前的陈设有些可能已被毁坏。但对老游客来说,这种改变几乎微不可察;新游客眼中的泰姬玛哈酒店大厅,异常繁忙,仿佛浴火重生后的凤凰。

行经走廊上的每家餐厅,我都会给出自己的历史标记:“这是海港酒吧,之前我还真没意识到它的存在,直到斯特兰德书店的桑巴格在1993年带我和妻子去了那里,那次我们吃了麻辣龙虾”。“这是金龙餐厅,现在外观变了,我第一次用筷子就是在这里,但从来都没学会过。”20世纪80年代初,我在这里第一次遇见作家莎芭·德。不久之后,她把名字改成了萨布哈,嫁给了很崇敬我父亲的一个人。我们同住在一栋楼里,两家来往密切,经常互请吃饭。我最后一次到金龙餐厅是90年代,我婚后从牛津回来,那时父母住在加尔各答,但我们恰好在孟买相遇,父亲想带我们来这里叙叙旧,我预感这里价位太高,他或许负担不起。餐馆的老板一定还记得温文尔雅的父亲是一家大公司的CEO,尽管这早已成为过去,晚餐结束时,竟然分文未取。父亲高尚出众,赢得了他人的爱戴,我为之感到欣喜,即使在孟买这样健忘的城市,依然有人铭记人品的价值,即使父亲已经远走他乡,退休歇业,即使父亲因为印巴分治而放弃了过去的一切。

我出门左转,这里有许多客房。一切都悄然静寂。无人打扰。当时那场“恐怖游戏”持续了四天。人们在工作人员的带领下,躲藏、奔逃,甚至有人死去。

闭路电视播放着这样的镜头:持枪的男子,专注地盯守着;顾客和员工们在夜间悄悄转移。所有人都被困在了这里,围着这栋楼打转。闭路视频照明不足,把泰姬玛哈酒店拍得阴惨惨的,和泰姬陵遥相呼应,名副其实。在无法拍照的地方,人们蜷着身子,围困在这座大理石堆砌的坟墓里,被灰败阴暗、旷日持久的哀痛所围绕。

我看向四周,海洋休闲吧淡定悄然地恢复了原貌,种种改进无不低调内敛,令人难以察觉——但我面对的依然是残骸。

“需要我帮您把茶沏上吗?先生。”他站得笔直,姿势有点僵硬。

“买单,谢谢。”

“好的,先生。”

我对他说:“这里看起来真不错。”他自豪地点头。

“但员工好像都换了。”

“是的,先生。大部分都是新招的。”

“老员工都去哪儿了?”

“有的走了,”他犹豫了一会儿说道,“有的去世了。”

“去世了?”

“是的,先生。”他仔细打量我,顿了顿,脸上带着歉意。

“我知道了。是因为——”一阵沉默后,我问,“你在这里工作很久了吧,我以前也见过你。”

“三十年了。”他解释道,“我那天不在这儿。”

我准备离开时,他正站在马卡龙柜台边上。

“先生。”他说。

我停住了。

“我觉得以前见过您。”他腼腆地问道:“您在高级法院工作吗?”

我摇摇头:“多年前,我父亲经常来这儿。”

他似乎在努力回忆什么——突然睁大眼睛,问道:“乔杜里先生?”

我不敢相信自己的耳朵,就像撞见了幽灵。这人的记忆是我们在这里留下的唯一痕迹了。

“是的,是我父亲。”

“都是好人,”他肯定的说。这迟来的肯定让我感到意外。

“先生和太太都是。”他又肯定的补充了一句。

文章作者

酷威文化

发表文章75篇 获得14个推荐 粉丝236人

江苏酷威文化发展有限公司

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里