1.1 总序丨古典音乐美在哪里?

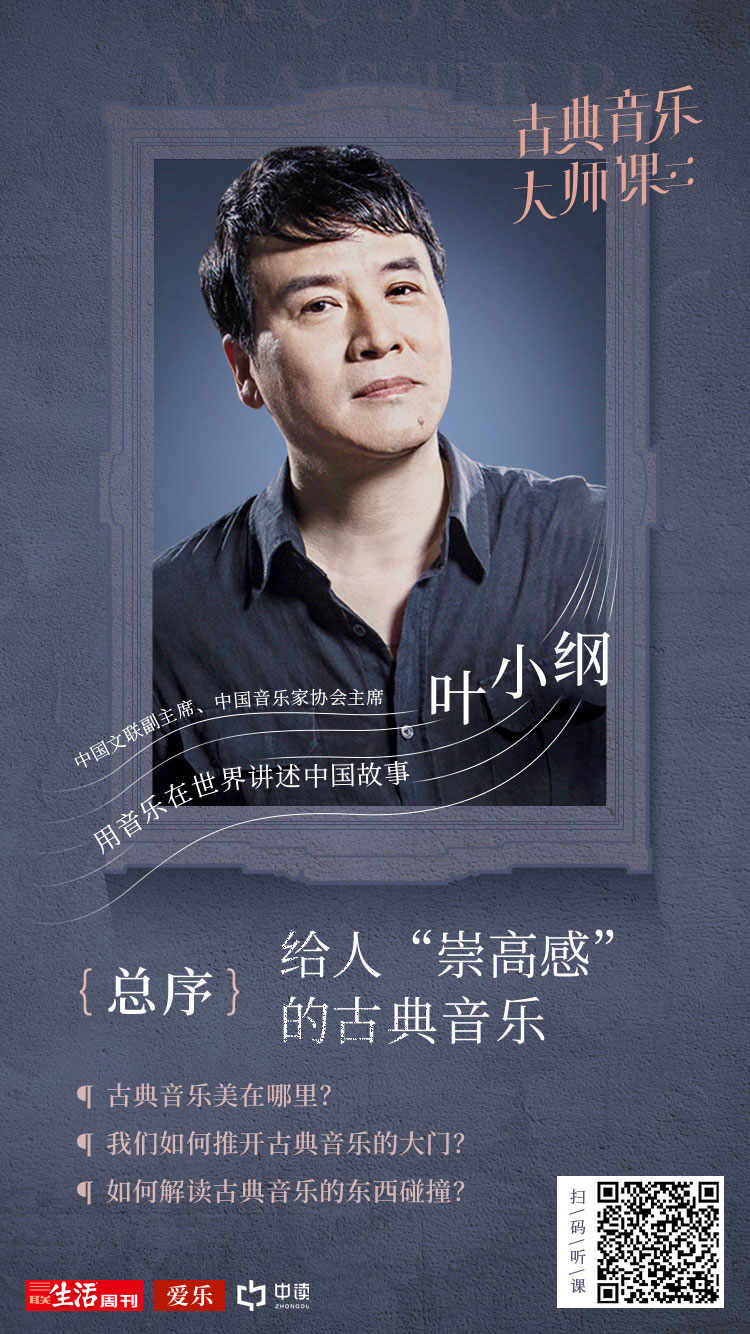

作者:叶小纲

2019-03-10·阅读时长11分钟

中读的朋友们,大家好,欢迎进入古典音乐大师课,我是叶小纲。这一讲是本次课程的总序,首先我想来谈谈古典音乐的美在哪里?

旁白:叶小纲,中国著名作曲家,现任中国文联副主席、中国音乐家协会主席。1995年,叶小纲签约德国“朔特”(SCHOTT)音乐出版社,成为这家国际最著名的音乐出版社成立250年来签约的第一位中国作曲家。叶小纲也为当代中国音乐艺术的发展和走向世界做出了卓越的贡献,美国《音乐美国》杂志在评论叶小纲的作品时,称其为“中国的巴赫”。

本讲是此次“古典音乐大师课”的总序,叶老师将从音乐的产生讲起,带领我们探寻:古典音乐美在哪里?我们又应该如何推开古典音乐的大门?最后,这位用音乐在世界讲述中国故事的人,将为我们解读古典音乐的东西方碰撞。接下来,就让我们一起进入古典音乐的世界。

音乐产生的抽象美不可替代

从音乐史和人文史的角度来说,音乐是从劳动中产生的,原始人最早从劳作的过程中产生了号子(一种民间歌曲形式,其目的是协调与指挥集体性劳动),或产生了各种各样的关于声音的艺术,嗓子或者声音发出的声音造成了一些艺术。

从现实生活的角度来说,无论是东方还是西方,无论是欧洲还是亚洲、南美洲,我们所理解的音乐,原始状态的音乐,或者是在古典音乐萌芽期,那些音乐确实是在人们生活中发生了很重要的作用。

不只是在欧洲的王室,在亚洲的宫廷,或者在民间山野,一些伴随着劳动人民的祭祀,甚至是官府的祭祀,都用到了音乐。

▲ 法国凡尔赛宫

孔夫子称音乐为“乐教”,说得就更深了。他说:“子在齐闻《韶》,三月不知肉味”(《论语 ·述而》)。可见自古以来,音乐在东方民族中起到了很重要的作用,它主要是陶冶人的性情,以及人与大自然的沟通。

那么在西方、在欧洲的宫廷里,它是作为一种比较高尚的艺术活动,因为音乐产生的一种抽象的美是任何艺术都不能替代的。比如它让你感觉到有崇高感。为什么它会崇高呢?写在谱面上,它看上去不崇高。

可是这些做成音响以后,由于它的发声的构成、和谐程度的构成,造成了一种音响,产生了崇高感,音乐真的变成了一种,所谓“移风易俗,莫善于乐”(《孝经》)的状态。所以音乐始终是在人们生活中扮演重要的角色,这句话是非常正确的。

无论是从哪个方面来说,无论是现代生活还是过去的生活,哪怕是战乱中,音乐都是很重要的。比如,苏维埃在希特勒入侵的时候,他还是演奏了肖斯塔科维奇的曲目,讲的是列宁格勒的围攻,这是从书本上看到的历史记录,我们也不是那个时代的人,只是从那个时代范本里或者是传闻、小说里得到这些信息,当时肖斯塔科维奇(德米特里·德米特里耶维奇·肖斯塔科维奇,Dmitri Dmitriyevich Shostakovich)的《第七交响曲》在二战的时候甚至在美国也演过。

▲肖斯塔科维奇的肖像

Roger & Renate Rossing摄

1950年7月28日的“巴赫庆典”

所以音乐还是约定俗成地成了人们生活中重要的一门艺术,而且这门艺术的主要目的在于提升精神的崇高。人总是往高处走的,不管是你的观念形态还是意识形态,还是你平时的日常生活,总是往高处走的,那么音乐恰恰有这么一种功能,它永远在我们的生活中扮演一个重要的角色。

为什么说音乐是有线条的?

其实古典音乐给你的是一种感受,一种精神上的愉悦感。愉悦感是由音乐本身的和谐造成的,比如说巴赫的音乐,莫扎特的音乐,结构上非常严谨。

音乐也是有线条的,它左一条右一条,构成了一个完整的一个,就像鸟巢钢架一样的东西,是一环扣一环的,少了一条都不行,因为音乐其实也是逻辑非常严密的一种艺术。

▲ 鸟巢

所以因为结构的美其实也是一种美,数学的美也是一种美,那么音乐结构的美其实跟它们是一样的道理,也能够共通。它能产生一种哲学的意识形态方面的崇高感,或者是庄严感,甚至是兴奋感、迷茫感都能因此产生,人的精神生活很需要这样的音乐。

古典音乐它的美就在于这个地方,它成了全人类共同的一个财富。

古典音乐形式的那种音乐,比如协奏曲,钢琴协奏曲、小提琴协奏曲或者是管乐的,或者是大提琴协奏曲,它的美的形式就在于独奏乐器与乐队的对抗、竞奏、合奏,由对抗变成和谐,由竞奏变成互相感染等,它的美感更多的是一种形式上的美。

那么同时因为音乐是有音色的,比如乐器的原因,钢琴的声响是颗粒性的,小提琴的声响是线条的,那么就是产生了一种强烈的对比和强烈的感情上的、心灵上的一种共鸣。它的和声、色彩营造出了让你无可名状的一种状态。

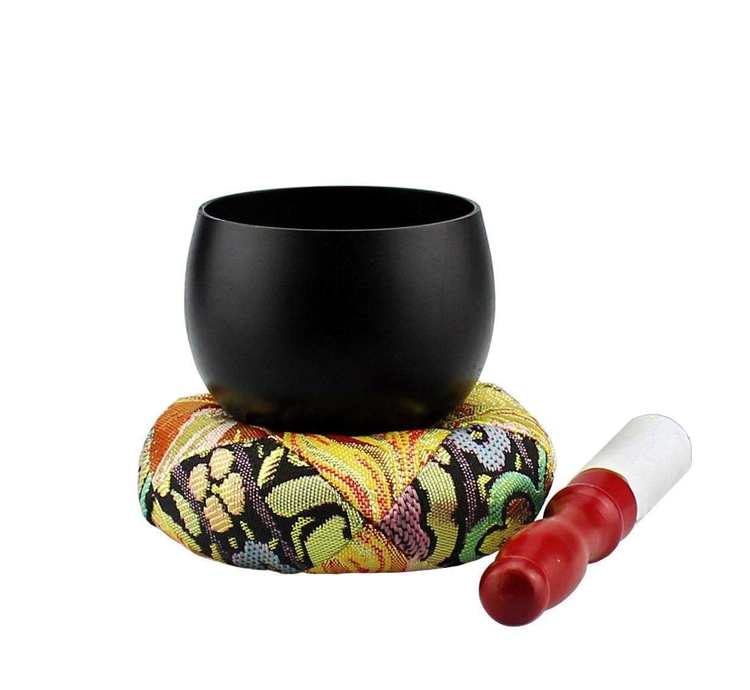

我的作品叫《峨眉》,是为打击乐小提琴而做的。打击乐也是颗粒的,一敲就是颗粒,小提琴是线条的。它把峨眉地区的道场、佛教、寺院的那种如泣如诉的音乐,和寺院里敲的那些钟、罄、木鱼的声音结合了起来,它也是点和线的结合。

▲中国古代石制打击乐器“ 罄”

我们说打击乐就是点,那么小提琴就是线,它是点和线的结合,正好和中国传统美学中,比如由表及里,是有关系的,所以《峨眉》经常在演出的时候能够让人觉得它一会儿是点,一会儿是线,对比非常强烈,而且听着不烦躁。

一个状态沉浸太久可能会枯燥无味。但是《峨眉》正好回避了这个问题。它的音色不是单一的,有很多种打击乐器,有的是有音高的打击乐器,有的打击乐是没有音高的,比如锣镲、鼓、小镲片、小吊镲、三角铁,这些是没有音高。有的是有音高的打击乐器,比如定音鼓、马林巴、铝板琴或者叫颤音琴,还有一个小钢片琴,那是有音高。

▲ 马林巴琴

有音高和无音高结合在一起本身就很丰富了,再和小提琴的旋律的线条结合在一起,所以音乐显得就比较多彩多姿,能够让人听下去。好的音乐可以津津有味,稍微差一点音乐就要让人打瞌睡了。所以《峨眉》是正好用这个办法来回避一下我们讲的“睡点”,或者年轻人总爱说的“困点”之类的,它能回避这些问题。中国的音乐教育和西方发达国家有一定的差异,更多的差异是在乐器上,西方乐器质量真的是很高,就和外国人唱不了京剧一样,他们再怎么唱也不像。

现在中国人已经在古典音乐领域达到了很发达的程度,但是就乐队水平、整体合作水平而言,还是西方发达国家的水平要高一些。我们中国有一些很好的独奏家,但是我们在音乐上的合作不行,这是我们的传统。在古时候,很多人吹奏乐曲,有的人在其中滥竽充数。

现在中国的乐队有没有这样的情况呢?好多了,但是也不能说每个人水平都很高。这个是不现实的。差异恐怕是在乐队表演的精准度,乐队乐器的质量以及对音乐的理解的能力,以及对音乐的态度。

旁白:《峨眉》是叶小纲2016年创作的一部小提琴与打击乐二重协奏曲。它是叶小纲多次前往峨眉山采风后,受到山水风貌和风土人情的启发而创作的。充满画面感的打击乐演奏,和小提琴清亮的音色交相呼应,一静一动,使作品呈现出了丰富的音色变化。

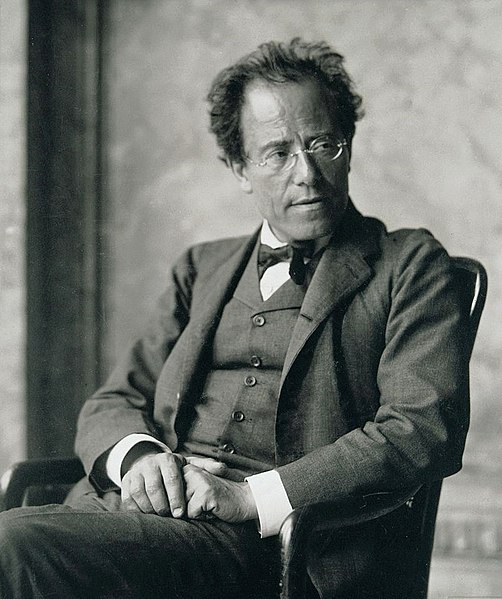

一百年前,奥地利作曲家马勒深受唐诗的启发写下了《大地之歌》(《Das Lied von der Erde》),为了回应百年前的这首经典之作,叶小纲写下了中国版的“《大地之歌》”。马勒的版本是在辗转翻译过几次的德语语境上创作的,而叶小纲的版本则是在唐诗的语境基础上直接进行创作,他运用戏曲的行腔,融入了更多中国意境。这部作品已经在很多国家演出过。通过独特的音乐语言和叙事方式,叶小纲也将自己理解的中国文化传递了出去。

为何说歌剧是艺术的最高形式?

《大地之歌》是马勒(古斯塔夫·马勒 ,Gustav Mahler,杰出的奥地利作曲家)在100年前写的,他用的也是唐诗,但是它翻译成英文以后,又翻成德文,这首诗歌已经完全面目全非,因为中国的唐诗不是七个字就是五个字,比如“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,一共14个字,翻成英文很长。

▲ 古斯塔夫·马勒肖像

马勒担任维也纳霍夫歌剧院馆长的末期

Moritz Nähr摄,1907年

两个黄色的鸟儿在绿地上打鸣,有非常漂亮的一行白鹭在往天上飞,翻成英文就是这样,把英文再翻成德文,德文动词是在后面,有人说游泳过河,游过去了动词还没说完,所以德语就特别长,所以马勒的曲子写得特别长。

因为句子长,中国五个字、七个字变成很长的句子,所以他得唱半天,所以马勒的《大地之歌》唱完要一个多小时,我只要40分钟就够了,因为我唱的是原文,这是我想解释的第一点。第二点,声乐是最容易打动人的乐器,我们说“丝不如竹,竹不如肉”,所以一张嘴一唱歌就非常感人,而且他能表达词义,完全是器乐音乐的时候,它的词义是不确定的,它的乐义是不确定的。

比如贝多芬的第五钢琴协奏曲有人称为《皇帝》,也有人称为《英雄》,也有的人称为《壮烈》,就是因为不确定它的器乐表达。可是一张嘴,唱青山绿水那就是青山绿水,你必须得联想青山绿水,如果他做得不好就不像青山绿水,你会说这曲子做得不好,所以马勒的《大地之歌》和我的《大地之歌》都是把那个词给唱出来了。

第一首、第二首、第三首里面,一共有八首词,比如“悲来乎”,你不可能听人“喜来乎”,不能听得很开心,悲来乎——人生得意须尽欢,非常确定我唱的是什么,所以魅力就在这,就是马上把观众带到规定的情景中,你不可能走神了。歌剧艺术也是这样,它是声乐的一部分,瓦格纳的歌剧就是声乐与乐队的艺术,歌剧就是连剧情都有,不光抒情,还要讲故事。

所以歌剧是艺术中的最高形式,是没有办法动摇它这个观念的,因为它把叙事、美术、剧情、思想、哲学全部揉在一个剧里面,所以瓦格纳的歌剧了不起就是这个道理,所以声乐艺术当然也是最难的,一首好歌让一个糟歌手一唱全砸在那里了,所以这个也很考验人,也是我们人类文明的一种奇迹。

其实每一个成功的艺术家都在推翻原来的东西,比如《哥德堡变奏曲》(由约翰•塞巴斯蒂安•巴赫创作的变奏曲),第一次听这首曲子的时候,我是在开车,我都不曾想到是谁在弹,后来播音员介绍这是格林•古尔德(Glenn Gould,著名加拿大钢琴家)弹奏的曲子,我就当时把车停下来了,因为他的弹法和我们想象的古典弹法不一样,他弹得极快,不拘一格,给我很大震撼。

▲ 年轻时的约翰•塞巴斯蒂安•巴赫肖像

Johann Ernst Rentsch绘

德国安格尔博物馆藏

它也是刚才我提到的就是它也是非常理性的一个构架,像鸟巢一样,它每一根钢、每一个环节都是环环相扣的,就是它的音乐肢体做到这个地步非常了不起,让我感觉到哲学的美和形式的美,在音乐中能感到其实很难。

所以为什么说《哥德堡变奏曲》是巴赫一个伟大的作品,它让我想到了庄严,想到了伟大,想到了人类的思想是多么的奇迹,就让我们联想很多。而且正因为它结构的严密,所以才感觉到它的博大精深,你能感觉得到。

当时这种感觉给你精神一推动力的时候,你会觉得有一种要奋发的感觉,有一种要努力的感觉。所以我还是很推崇古尔德,他有自己的理解,他确实完全不把古典放在眼里,这是很难的,一般的演奏者都是按部就班弹巴赫,应该什么风格就怎么弹,但是他弹出了巴赫,又有自己的风格,所以很了不起。

为何说每个成功的艺术家都是推翻原来的东西?

其实每一个成功的艺术家都是推翻了原来的东西,他的弹法也许根本得不到俄罗斯学派根本的认可,俄罗斯非常循规蹈矩,德国学派不一定会认可,他是个加拿大人,他想怎么弹就怎么弹,但是意料之外,情理之中,所以特别了不起。

我去年还做了一次古尔德比赛的评委,我推荐了杰西•诺曼(美国当代著名歌剧演员)。杰西•诺曼她在艺术上也别具一格,和别人完全不一样,首先她的声音特别大,所以她充分发挥了自己的条件,让真正的古典音乐或者声乐,古典的声乐绽放到了一个非常灿烂的程度,闪烁着光芒这样的一种感觉。所以他们都是很了不起的,这也是难以逾越的人类的高峰,人类艺术的高峰。

▲ 美国当代歌剧演员杰西•诺曼

为何说听到一场好音乐会很幸运?

有时候听到一场好音乐会是很幸运的,比如我在去年年底,我看了一场中国爱乐的演出,他演的是理查德·施特劳斯的《唐·吉诃德》,其实是个交响诗,但是它实际上是一种变奏曲,是为交响乐队大提琴,也包括一点中提琴的独奏,还有一点小提琴,这么一个混合的协奏曲形式的一个变奏曲,内容也非常庞杂,比较好地体现了塞万提斯的原著,塞万提斯看上去像疯子,实际上非常坚持自己底线,不屈不挠,这么一个角色。

王健(中国著名大提琴家)那次就是余隆(中国著名指挥家)指挥,他把那些重要的线条都夸张了,就像咱们皱纹纸把它撑平了给你看。我觉得是非常得体,因为现场的音乐是一次过听过就过了,不会翻回来看,不像小说这页没看,翻过来可以再看一遍。

▲ 中国著名指挥家余隆

现场音乐是没有办法翻过来的,所以王健包括他(演奏的)高音区的那些音色,他做到了每一个音几乎没有马虎的,你能感觉到他的精心准备,他的投入的时间和人的内心对音乐的把控,你都能从他现场演出感觉得到,你能看见它就发生在你身边,发生在你的眼前。

所以这样的美产生的一种美是一种无可名状,一种被别人激动的一种美感。这和自己看书、听唱片是不一样的,他现场生龙活虎、活灵活现地体现了一种原有音乐的形式美,可是他又是即兴的,他也许这次这么拉,下一次不是怎么拉,或者他指挥这个牌子,这次的我抻长了一点,下次我没那么抻长,这是有可能。

所以有时候听到一场好音乐会是很幸运的,就不是说唱片每次复制都是这样,所以这里面有很多偶然性的美,也有很多必然的美,必然的美在于你对作品的理解,在对作品的准备,在你对作品的体会。可是偶然的美,就是他在一刹那迸发出来的一些光彩,你过了这阵就没这点了,所以这个是非常难得的。

所以如果你听演奏的话肯定是来自于现场,现场的形式美会非常重要。你想我们古典音乐大师,比如有些女性演奏家在台上都是穿得很漂亮,其实她的每个Gesture(姿势、动作),动作每一个Gesture,都和衣服有关系的,所以能产生一种美。

▲ 中国著名钢琴家王羽佳

比如王羽佳(中国著名钢琴家)穿得很少,弹琴特别猛,可是比如内田光子(日本著名钢琴家)她就很典雅,穿着很典雅。但是王羽佳弹的时候脸上没表情,她只是动作大,内田光子一弹琴脸上的表情非常狰狞,然后动作会非常优雅。

▲ 日本著名钢琴家内田光子

每个人都是不一样的,所以为什么要听这么多演奏家的演奏,按理来说,我听一位演奏家,听一张唱片就够了,这是不行的。所以为什么要去听现场,因为现场确实色彩斑斓,同唱片相比千差万别。而且人类的艺术史像星星、银河那样在一直在时代的长河中闪烁,让人回味无穷。

好的,这一节就先讲到这,本节中涉及到的内容和图片,大家可以在文稿中查看。下一节,我来说说:我们该如何推开古典音乐的大门。谢谢。

如果您喜欢本讲内容

可以随手保存下方海报

分享到您的朋友圈

文章作者

叶小纲

发表文章6篇 获得187个推荐 粉丝392人

中国文联副主席、中国音乐家协会主席

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里