戏、梦、互联网:谈不尽的乌镇

作者:王丹阳

2017-11-17·阅读时长22分钟

本文需付费阅读

文章共计11381个字,产生24条评论

如您已购买,请登录

初入桃花源

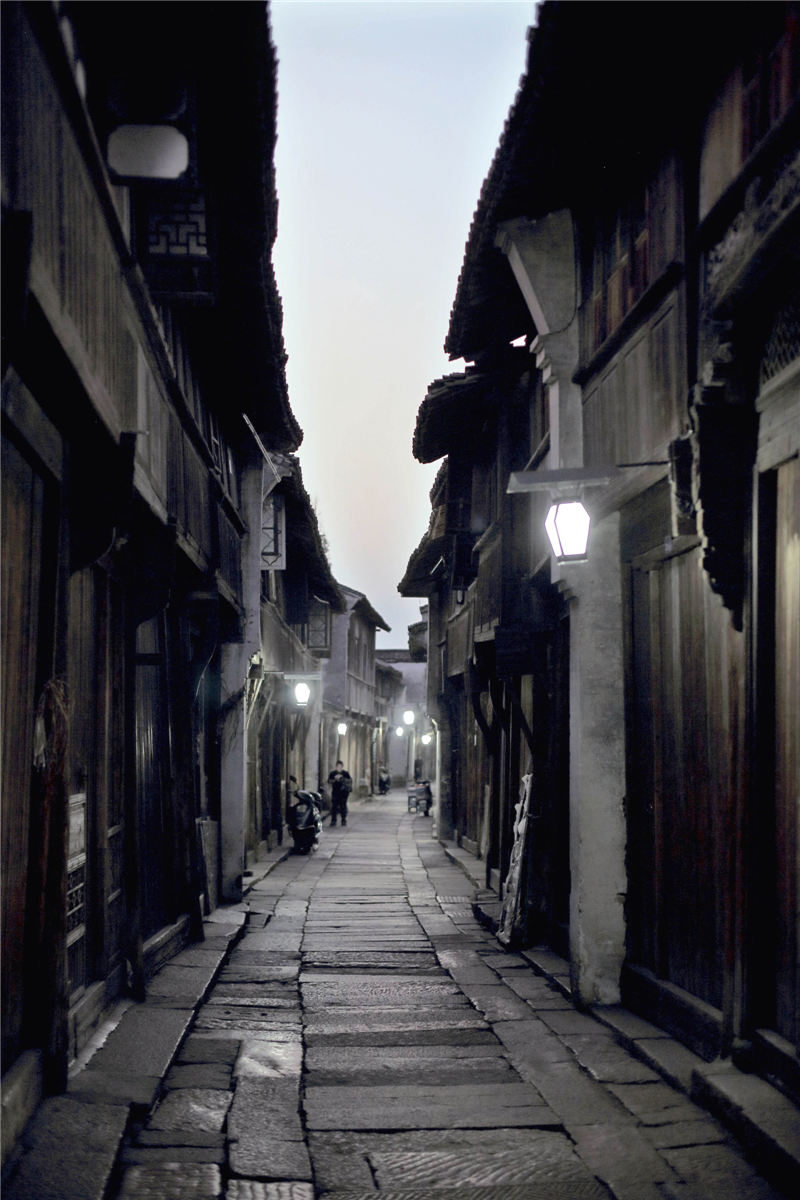

1995年元月,阔别故乡五十载的木心悄悄潜回乌镇,去东栅财神湾看了看自己的祖宅。在他15岁前的记忆里,这是爷爷从隔壁孔家花园买来的一处边角料似的房产,而孔家就是茅盾之妻孔德沚的娘家,踏石板路走到财神湾另一端,就是茅盾的祖宅。映入老人家眼里的再不是雕栏画栋、朱门白墙,那是一幅颓败的后工业时代暮景,几个工人坐在他家的花园里旁若无人地扇着风箱。木心说:“在习惯的概念中,故乡就是最熟识的地方,而目前我只知道地名,对的,方言,没变,此外,一无是处……”

回到纽约后,他写道,永别了乌镇,我再也不回来了。几年后,台湾《中华时报》上登了一篇名为《乌镇》的散文,那时的他并不知他的故乡正处于一个决定性的时刻。36岁的南栅人、桐乡市市长助理陈向宏受命保护开发东栅,漫街灰霾的国营厂、自建房被正式推上手术台。陈向宏看到木心的《乌镇》后,甫知东栅有这么一个家族,本着传续文脉之心,他辗转请老先生回来定居,并承诺把祖宅恢复旧容。

但乌镇模式绝不是恢复一两张文化名片那么单纯,它如同一个独自盘亘在田间地头的理想模型。如果从桐乡火车站去乌镇,得坐一个多小时的公交车,经过一片平芜的城乡接合部,才能进入造满了干净簇新的粉墙黛瓦式民居的镇区,互联网大会赋予了大街上很多等待企业落户的众创空间或基地,一些城隍庙般雕栏画栋的房子镶满玻璃门窗,打着彩色灯带,“互联网医院”“金融咖啡”“酱鸭博物馆”兀自闪着,虽然在一个周一的午后街面冷清,却让人想起2015年12月习主席在这条子夜路勉励新入驻企业的场景……

《乌镇》里说:“坐长途公车从上海到乌镇,要在桐乡换车,这时车中大抵是乌镇人了。”时隔22年,依然是这般路途周折,只是那车上不再是乌镇本地人,而是塞了一车拖带行李的旅客,在这个平常的工作日,乌镇仍像一个吸引着四方来聚的乡间瑰宝,从不惧怕深闺人不知。一座恢宏的跨街牌坊上书乌镇历史街区,两幅题字各书“国家级历史文化名镇”和“中国魅力名镇”。景观大道上,穿着洋气礼宾制服的侍者逡巡观察着繁忙的大巴,路边游廊上的巨幅广告令人应接不暇,有木心美术馆里大英图书馆珍宝展的信息,也有“长城脚下的温泉小镇”,那是陈向宏在北京的最新手笔“古北水镇”,如今的他早已从政府公务员蜕变成风云一时的综合旅游开发大佬,这些上天入地的广告词无不昭示着乌镇今天的气象。

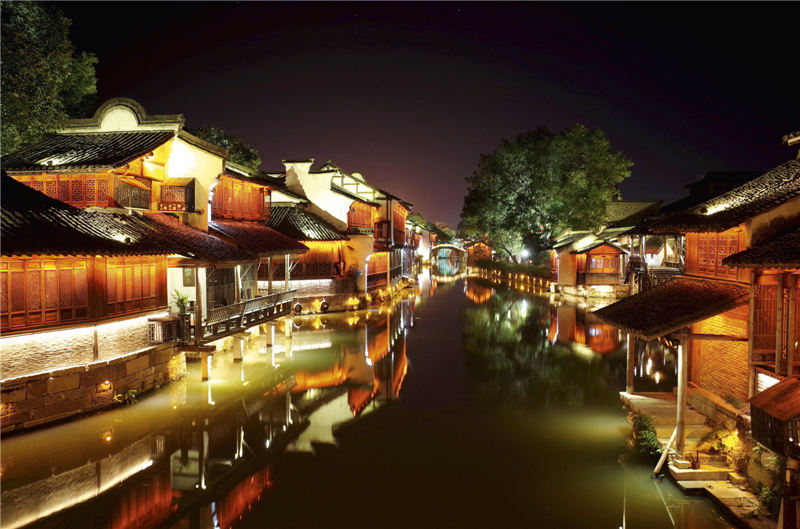

我的探访从西栅开始,礼宾司的侍者随时拖着行李车来往于景区口的人流里,直至行李被一个个旅行团拖进大巴,他们再去水路口,吞吐另外一批行李,这是我见过的唯一一个似夜夜笙歌、筵席永不散场的水乡。乌镇旅游股份公司品牌部经理许红带我坐上游览车从南线的风雨长廊进入景区,一周前刚落幕的戏剧节上她一手操办了百家媒体的入驻,并严格控制着人数,“一家媒体我们只许一人注册,很多自媒体报名的我们都没放”。她来乌镇六年了,还记得当时的西栅有时冷落到如同空镇。现在的她一身黑色西装制服,这种装扮在景区里随处可见。

“我当时想这个地方我还是不留了,但那时公司跟我说,你等着吧,会发展的,我们将来还有戏剧节。”当时的公司已由中青旅控股,但操盘权仍在陈向宏和他周围一批20来人的乡镇同党手里,可以说在治理结构的核心部分等同于一个乡镇企业,但他知道要发展的话必须遵循两条,一是补充年轻大学生,二是广揽外地人才。许红从苏州跑到这里,当时总抱怨从西栅到东栅的乡路一到雨天就几乎不成样,乌镇镇区的颓败滞后是出了名的,有“一流景区、三流镇区”之说。

西栅北部通往宿舍的路上有一片桃花林,有一天她骑着车发现乡人正在砍树,“再一问师傅说这里要造一个大剧院”。当然,对于这个还未到而立之年的姑娘来说,很难想象这个空如旷野的桐乡边缘地方,会天降一座足球场大小的剧院,这个景区想要填充的文化盛事,对标着法国的阿维尼翁戏剧节。直至今年,她成为公司的骨干,见怪不怪地接待着戏剧节上的大牌明星,并客串了一个剧场的临时经理。“今年没有安排任何明星见面会,主要是想让他们好好享受一下戏剧节。”在戏剧节的那几天,在水巷桥堍上撞见明星应该不算惊喜,这从她平静的表情里可以见得。

一个穷镇的翻身梦

赖声川曾说:“乌镇A加上戏剧B,变成一个C。”乌镇就像一个阆苑仙境中的戏台,变幻着太多魔幻现实主义的水月镜花。哪怕是已经进入淡季,游客仍然如潮水般进来,不分昼夜。许红说,如今的东栅和西栅已经没有淡季和旺季之分,所以我能看见每座桥上,游客的闪光灯织成一片天网,应了那句“你在桥上看风景,看风景的人在楼上看你”……

这一切的背后,那个“隐形的巨人”陈向宏却极少露面,据说他甚至不会和戏剧节上的大牌明星公开往来,而是在幕后和组委会运筹明年的一届。“你采访不到他的,很多媒体都向我约他,我直接回绝。”桐乡市委负责乌镇宣传的小魏这么对我说。据说,他最近在忙乌镇的濮院和北京的古北水镇两个项目,还有源源不断的景区开发“订单”向他砸来,包括观潮胜地海宁盐官镇。陈向宏离不开一条制胜法宝,就是坚决贯彻市场化路线,排除一切体制化干扰。虽然每一个从萧条走过来的江南水乡,其起步必少不了自上而下的保护和开发,但乌镇模式中逐渐催生出了一种倒逼式的由商带政的关系,是其彻底而决绝的地方。这一切要从1998年说起。

76岁的老人邵云在旅游公司的一间独立办公室里等我,他是陈向宏的顾问,西栅本地人,年轻时舞文弄墨,做过乌镇有线电视台新闻站长。他现在是除了陈向宏之外的宣传乌镇的二号人物,虽然是个闲职,却代表着乌镇开发近20年来对于守住文化传统的一片匠心。镇上有个著名的植材小学,是茅盾的母校,是桐乡唯一一个允许以社团注册的校友会。1998年,一群耄耋老人从海外回来团聚,席间提出一个观点:“乌镇能借着茅盾的名义开发旅游。”那时,除了东栅的茅盾故居是个收费景点,四下皆是乡下民房。

桐乡人皆知,乌镇当时是个穷得叮当响的镇,这跟地理位置有关。历史上这里属“两省三府七县”之交,京杭大运河从北向西南劈去,乌镇犹如一颗夜明珠缀于东岸,河西是湖州,往北是苏州。这里本属杭嘉湖平原上的富庶圈,河网密布,1949年之前乌镇人从水路到桐庐要三个小时,由此带来弊端,那就是道路交通滞后,所以乌镇的穷在于工业的稀少。“公路交通落后,带来工业的滞后,一个镇只有七个国营单位,所以对镇子的原貌相对保存完好。”老邵说。

当年,以镇长周发荣为首的乌镇旅游公司成立了,老邵记得,他在镇委会议室里组织了一场笔试,镇上20来个从各国营单位自荐的职工答了一道《乌镇旅游开发之我见》的论述题,最终选了七人,成了最初的草台班子。起步资金是镇里拨下的40万元,几号人从东栅开始动工,面对的是满街飞沙莽莽的水泥路、倾圮的木构老房、无缝不钻的重污染型作坊等等,他们的思路未及旅游开发,就止于如何修缮上了。“这40万元,光一个转船湾和一个廊棚就修没了,因为那个转船湾曾拍过《杨乃武与小白菜》,就先修了。”但更大的问题是,镇一级的开发力量根本无法撼动当地牢固的“萝卜坑”。比如说,要拆迁就得劳驾市房管所,要动电线杆就得劳驾市电力局,老邵说,周庄要动的手脚没有乌镇大,所以也就在镇政府的主导下完成了。

大多水乡的开发靠的是“围堵售票”,但东栅的水系贯通发达,围堵谈不上,更何况那些老房子要大动干戈,连保护都谈不上就没钱了。这种情况下,1999年3月,乌镇来到关键当口,那年市政协会议正式决定成立乌镇旅游开发委员会,由市长牵头,市长助理陈向宏被下派当差,所以至今,公司上下还是惯称他为“陈主任”。陈向宏顺理成章地兼并了之前的镇级旅游公司,新公司由市财政、交通、电力、土管等13个部门入股组成,各出100万元,筹得1300万元开始运作。市里来了钦差大臣,之前的问题一概解决,为了这背水一战的决心,陈向宏兼任了乌镇党委书记,可见当年市政府对此事的上心。当体制开始为一个景区的发展清障开道,乌镇由此得宠于一身。

封闭式开发的必要性

东栅的开发不外乎重复了周边水乡古镇的老路,以收门票为主要收入,让居民自发经营。当年定了一个思路是恢复到百年前清末民初的样子,种下了“三线两管全埋”的种子。“过去搬一个电线杆2万块,现在你电力局是股东了,根本不要钱。”老邵这样说道。这种转折有点魔幻,但它的成果更魔幻——中国人第一次看见一个没有电缆、电杆、水落管等现代市政管网的民国版乌镇,以至于西塘、同里的官员尾随着联合国教科文组织也来取经“乌镇模式”。陈向宏曾说,他要的是“新瓶装旧酒,而不是旧瓶装新酒”,这意味着一种实质内容上的“修旧如旧”。他们把全东栅的水泥路铺上了青石板,当过炼铁厂测绘工的陈向宏趴在地上用三角尺和铅笔画出了整个东栅的建筑恢复图。

“这是他第一次画建筑图纸”,听起来有点不可思议,以至于他的乡人只能这么解释:作为北栅人,他熟稔江南古民居的传统走势,即使是内部,他也要求比如一条拱券的转角处须是祥云如意纹,而不是直角。但是,旧瓶也好,新瓶也罢,装旧酒时碰到了问题。很快,里面的原住民开始“破墙开店”了,开起来的无非是些低档杂货铺或私人旅馆,漫天要价,一盘散沙。旅游公司当然无权干涉,叫来公安和消防管治,引起民愤,从此种下芥蒂。“我们景区一开门,他们也开门,旅游商品哗啦哗啦摆出来,今天管了他,明天起来街上的垃圾箱就扔到河里了。”老邵曾经猫捉老鼠般把摄像机架在河对岸,看是谁把大粪倒河里……

文章作者

王丹阳

发表文章33篇 获得15个推荐 粉丝280人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里