9.2 大提琴丨为什么说演奏家要有一颗灵敏的心?

作者:王健

2019-04-27·阅读时长14分钟

中读的朋友们,大家好,欢迎进入古典音乐大师课,我是王健。这一节,我想跟大家聊聊为什么说演奏家要有一颗灵敏的心。

旁白:王健,世界顶尖大提琴家之一。10岁时,王健便被肯定为“中国大提琴神童”,又因出现在纪录片《从毛泽东到莫扎特》中而被大众熟知。1988年,王健从美国耶鲁大学毕业后进入纽约茱莉亚音乐学院深造,毕业后开启了自己的职业演奏家生涯。至今,他已经在世界30多个国家和地区举行过音乐会,他也是首位与柏林爱乐合作录音的华人独奏家。

在本讲中,王健将站在大提琴家的角度,为我们大家解读:为何演奏家要有一颗灵敏的心?他是如何看待演奏家和作曲家的关系的?以及西方乐器演奏中国音乐有哪些探索?接下来,让我们进入王健的古典音乐世界。

大提琴有何特别之处?

大提琴属于弦乐乐器,同许多弦乐乐器有相同之处,当然它也有自己的特点。

首先,相比小提琴或者中提琴,大提琴的形状要大许多,比bass低音提琴要小一些,它的体积造成它的音色低一些。最开始,大提琴作为一个低音的伴奏乐器,用来在乐团里为小提琴、中提琴或者一些键盘乐器填补它们没有的低声部的声音。作为一个乐团中声音的铺垫,它就像是一幅画中所需要的背景,体现背景的颜色或线条,这是大提琴一开始的用处。

但是大提琴有一个独特的特点,就是它的声音最接近于人声。比如,当你听大提琴的低音的时候,你可以想象是一个男人在歌唱;中音的时候,你可以想象是一个男高音慢慢开始歌唱;声音音调升到最高的时候,你甚至可以想象是一个女高音在歌唱,所以它的音色变化是所有的弦乐乐器当中最大的。

我觉得大提琴声音的特点就是它的声音比较低沉,当然也有洪亮的地方,再加上它的乐器的尺寸的大小属于一个比较大的乐器。

▲小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴示意图

一个大提琴演奏家的左右手不会像小提琴演奏家“跑”得那么快,当然现在基本上已经“跑”得差不多快了。它的音乐往往更加注重表达深沉和质朴,因为大提琴的声音不像小提琴般华丽,可以用炫技的方式来学习。但就是因为短处,所以在很早的时候,大提琴的演奏就在向精神方面扩展。既然无法以炫技来征服别人,就要找到自己的位置,大提琴的作品往往是以真正的音乐著称,里边的炫技成分相对要少许多。

演奏大提琴的首要音乐条件跟别的所有学习音乐的条件都是一样的。最主要是你对音乐要有感觉。更重要的,就是你首先要对情感有感觉。当你面对动人的时刻时,你的心要有颤抖,你要有一个容易被事物感动,感慨事物的个性。如果没有这些,你听到音乐没有任何感觉的话,那你没有必要去学习音乐,但话说回来,我觉得绝大多数人都会有感觉,只不过大小不一样而已。

从技术的角度来说,演奏大提琴有一个和小提琴不同的需要,就是你的手要足够大,这是很残酷的一个现实。比如,像我们中国女孩子的手长得比较小,那么她演奏大提琴会比较吃力一些,因为在力量还有距离上都会有一些折扣,可能需要经过更艰辛的练习才可以达到大手演奏家能做到的效果。但是无论如何,一个人的手越大,手指越长,对于演奏大提琴来说会更方便是肯定的。

除此之外,胳膊的力量也非常重要。小提琴可以轻而易举就把演奏的声音做得很响,不费力,但是大提琴是一个非常需要体力的乐器,这方面也很重要。

演奏家一半是运动员,一半是艺术家

我在16岁开始长身体的时候,每隔一天都要做一百次的俯卧撑,坚持了大概20年。因为长身体的时候会长骨骼和肩膀的力量,这种锻炼非常重要。

其实,我们的演奏是一个很矛盾的事情,许多人以为我们是纯粹的艺术家,好像整天脑中装的都是“神仙”的东西,不食人间烟火,其实我们一半是运动员,一般都是体力活。这一点大家没有认识到,但其实对我们很残酷,因为我们必须要有超人的机能。

比如,大提琴演奏家的左手能够在一根琴弦上跑这么快,摁这么准,跳得这么远,用这么大的力量摁下去,一般人是根本不可能做到的。我们的这种机能一般人是没有的。大提琴演奏家的右手能够弓姿这么稳,就像打太极拳一样,一般人也根本做不到。这种力量需要常年的积累和训练才能做到,就像体操运动员、芭蕾舞演员,或者做杂技的人,这种体能一般人是没有的,这一点大家可能认识得不是很深刻。

旁白:出生于音乐家庭的王健,4岁时跟随父亲王树棠开始学习大提琴。通过勤奋的练习和过人的音乐天赋,9岁时王健考入上海音乐学院附小,16岁时只身前往美国的耶鲁大学读书。也正是在那一年,他拥有了属于自己的琴——一把1622年制作的意大利阿玛蒂古琴。

事实上,这把名琴所受的关注并不比王健少。从儿时最喜欢的“玩具”,到如今的“音乐伴侣”,大提琴对于王健的意义非凡。但在他看来,大多数人对于名琴都有所误解。

人们对“名琴”的误区

琴对演奏家非常重要,相当于他的嗓音。如果你没有一个好的嗓音,很难唱出动人的歌声。但是话说回来,乐器再重要也只是一个工具。你的审美观、感受以及最后的宏观大小才是真正决定你的艺术高度和深度的关键。

我非常幸运,16岁时候就拿到了一把非常出名的琴(意大利名琴阿玛蒂), 一直用到现在用了30多年。我没有经历过寻找琴的坎坷,绝大多数的演奏家都有这样的经历,追寻一把自己演奏得好的伙伴,属于“他的嗓音”的乐器,但是我非常幸运在16岁的时候就找到了。

一个好的乐器首先要有非常优美的音色,更重要的是还要有一个洪亮的音色。因为我们独奏时,一把大提琴要跟后面80个左右的乐器来抗衡,你如果没有一个洪亮、非常大的琴声是不可能做独奏家的,因为别人听不见你在拉什么,所以大提琴本身的音量也非常重要。

一个好的琴首先要有非常漂亮的声音,同时还要有各种不同颜色的漂亮声音,反应要快,声音也要非常洪亮。这就是一个名琴对声音的要求,但是并不是所有的名琴都有这样的声音,这是一个误区。比如我们崇尚的Stradivarius,中文叫斯特拉迪瓦里(著名提琴制作家,其制作的提琴被奉为乐器中珍宝),或者是Amati(阿玛蒂,提琴制作家,其制作的提琴有划时代意义,其家族为提琴制作世家),这也是我用的琴,大家以为这些家族做的所有的琴声音都很好是个误区,事实并不如此。我曾经试过很多这样的名琴,声音都不怎么样,几乎无法用来演出。只不过斯特拉迪瓦里和阿玛蒂做的琴的成功率比一般人要高出许多,这是肯定的。

▲制琴大师斯特拉迪瓦里

Edgar Bundy绘

首先从审美观上来说,他们做的琴无与伦比。他们是伟大的雕塑家、设计师,琴做得都非常漂亮,从感官上会给你带来一种喜悦,就像一个工艺品一样。从声音上来说,他们也有很深的研究,追求极致,但是他们制琴的成功率并不像大家说的那么高。虽然很多现代做的琴的成功率不如斯特拉迪瓦里或者是阿玛蒂家族的成功率高,但是偶然也会有一两个琴的声音是非常棒的,不过由于我们大家都有一种迷信和偏见,这些新的乐器往往不受大家的重视。

你也可以这样理解,在这个世界上许多事情,特别是艺术,往往都是心理作用为主。

举一个比较通俗的例子,比如一个男人交往过一个女朋友,她是一个非常美丽、温柔的女孩,你非常爱她,你一直想念她,你对她的感觉非常好,但是你们俩分手了。过了一段时间,你又交往了另外一个女朋友,这个女孩也是同样的美丽、温柔、体贴,你也非常爱她,同时这个女孩还是一个真正的公主,那么,这时你的心态是不一样的,你对第二个女孩子的态度肯定是不同的,这就是人的心理作用非常重要。

当我们上台演奏时,拿着一个工厂做的,声音很好但只有一百块钱的琴和一个几百万、几千万的琴,感觉是不一样的,心理作用的影响是巨大的。当你拿着一个非常名贵像工艺品的琴去演出的时候,你对自己的要求会高出许多,哪怕声音还不如新琴,你也会觉得比新琴要好,因为你的心理作用产生了一个强大的现实。所以,我觉得其实很多演奏家的古代名琴的声音不一定很好,但是他可以拉得更好;当他用一个新琴演奏的时候,大提琴的声音可能会更好,但他可能不会演奏得那么好,我觉得这就是区别。

旁白: 1987年,王健首次在纽约卡内基威尔厅和以色列耶路撒冷音乐中心举行独奏会,获得了强烈反响和高度评价。从此以后,开启了他的职业生涯。《BBC音乐杂志》曾评价道:王健的演绎充满了令人动容的想象力。但王健却坦言,没有人是天生的音乐家。在他看来,演奏家不仅要有对音乐的灵敏,更要有一颗同样对生活敏感的心。

演奏家要有一颗灵敏的心

演奏大提琴需要对情感有感觉。我觉得许多人先天对情感的敏感已经被磨灭了,甚至是被抹杀。因为有许多的文化,包括我们的中国文化,有时不太鼓励一个人非常敏感地去感慨人生,因为这相当于你在那个时候的心灵是脆弱的。

我们一般不太喜欢自己的孩子容易哭泣、伤感,希望他能够坚强、乐观向上,父母这样做是非常对的,也是可以理解的。但是问题是如果你一概而论地要求他坚强,不去体会一些情感,当他没有发泄的地方时,有时反而会造成很大的问题。

举个例子来说,我的一个好朋友是葡萄牙人,他到非洲一个岛上度假,旁边有很多大概六七岁的当地非洲小孩在他身边玩耍,他虽然有点警惕但并没有太注意他们。后来,有一个小孩慢慢坐在他的身边,他看见这个小孩很友好就拿出了一些饼干,自己吃了一块,又把饼干分给了孩子,让他们去吃,你知道什么事情发生吗?其中一个最大的小孩把一块饼干拿出来掰成了四份分给他的小伙伴,然后把别的饼干还给了他。这时的感动和震撼就是人心真美,你能够感受到人性的善良。如果你对此没有触动的话,你是做不了音乐的。有的人会感动到落泪,这样的人就可以做艺术。

这是一个测验。如果你没有这种敏感的话,就不要去做艺术。我很多音乐家朋友听了这个故事后马上就会落泪,如果这时你也会被感动落泪,你是可以做音乐和艺术的,因为道理很简单,你能体会到人性的善良,作为音乐家必须要对这个东西有感觉。

在平时的生活中,我们所有的人都有一个面具。因为小孩没有面具,所以他们可爱也容易受害。但是,当你慢慢长大后要融入社会,融入我们人类的文化,就必须要戴一个面具,否则很难生存下去。我觉得这是一个很残酷的现实,也是必须的而无奈的妥协。但是有些时候,我们的面具必须要撕下来,如果你没有能力把面具撕下来,生活会很艰辛。

我觉得艺术特别是音乐是最能让人撕下面具的东西。

现在很多国内的听众表示听不懂古典音乐,我觉得最大的原因就是他没有把自己的面具撕下来的习惯,他还是带着一种在平时生活或者社会中对待人、看待事物的态度来听音乐,这样是听不懂音乐的。当你把心打开,撕下面具,赤裸裸地展现心灵,你很快就会发现你是听的懂音乐的。所以演奏家平时就要非常有能力把面具撕下来。

▲王健50岁生日

▲王健50岁生日

在上海与余隆执棒的上海交响乐团合作演出

那么,从常人的角度来看,有些音乐家之所以有点不太正常,经常出一些情感上的问题,为人处事上表现不成熟或者耍大牌,其实都是一个心灵脆弱容易受伤的体现。特别是很多音乐家的自信心其实非常的薄弱,他们多愁善感,就是因为他不能够经常戴面具来保护自己,所以他们经常容易受伤害。他自己听到觉得刺耳的话会反击,反击时他就会开始耍大牌或者刁难别人。

我的身边有很多音乐家都是这样,我也见了太多这样的情况,这样还是有后果的。但是问题是,如果你永远不把这个面具撕下来的话,你是不可能做艺术的。你必须有能力也愿意把心打开,去体会平时我们不愿意去体会的这些情感,你才能成为一个真正的演奏者。

旁白:音乐可以让人撕下面具,同样的,我们也可以在音乐中体会到演奏者是否戴有面具。最佳的例证便是英国女大提琴家杜普蕾。五岁开始展现过人音乐天赋的杜普蕾,凭借才华成为同时期最受瞩目的演奏家。她所演奏的《埃尔加大提琴协奏曲》充满激情,拥有令人无法抗拒的魔力,被奉为经典版本,至今无人企及。

为何杜普蕾的演奏版本会如此令人刻骨铭心?这首同样备受王健青睐的曲目还有哪些动人之处?让我们继续听王健的解读。

“没有面具”的杜普蕾和《埃尔加大提琴协奏曲》

《埃尔加大提琴协奏曲》(Elgar)是一个很特殊的作品,因为很少有一部器乐的协奏曲把一个很独特的情感表达得这么深刻。

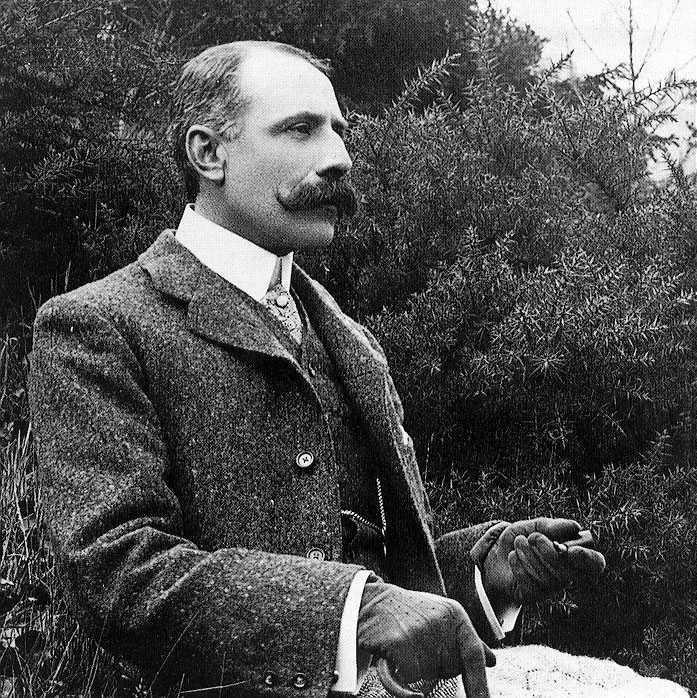

一般的作品都会有各种不同的情感在里边,比如《德沃夏克B小调大提琴协奏曲》(Cello Concerto in B minor, Op. 104, B. 191)或者《舒曼A小调大提琴协奏曲》(Schumann Cello Concerto),但是埃尔加(Edward Elgar,1857年—1934年,英国作曲家)的这部作品,毫无疑问是一个非常专注地表达一种失落、惋惜、怀念的作品。

▲爱德华·埃尔加

摄者不明,1905年

这部作品的地位很特殊,为什么奇特?就好像一桌的晚宴上只有这一道菜,而且只有一个味道,没有任何其他东西掺杂在里面。这部作品刚开始的时候并不是很受大家的欢迎,特别在英国,因为英国人的文化性格是比较克制的,而不是宣泄。杜普蕾(Jacqueline Mary du Pré,1945年—1987年,著名英国大提琴家)是一个改变了历史的人物。

杜普蕾虽然是英国人,但很奇怪的是,她的演奏风格完全跟英国背道而驰。我敢断言如果她没有成功成为英国文化界的英雄,那么会有很多英国人来指责她的演奏的。因为杜普蕾的演奏太有渲染性和感染力,而这种演奏在欧洲很多地方是不受欢迎的。

她伟大的天才和非常令人惋惜的命运,使她成为一个像神话一样的人物,因此那些不喜欢她演奏的人没有必要再去批评她。但我可以肯定地说,杜普蕾的演奏方法,这种宣泄、浓烈的情感的方式在欧洲并不一定受欢迎。但正因为她演奏的强烈的感染力和浓厚的情感才激活了《埃尔加大提琴协奏曲》。

▲大提琴演奏家杜普雷

Godfrey Argent摄,1969年

图片源于国家肖像画廊

其实道理很简单。如果你用以前或者现在的欧洲人的演奏方法来演奏《埃尔加大提琴协奏曲》是不好听的,太过于平淡,但杜普蕾的演奏方式是破天荒的,她在拉这首曲子时毫不道歉的渲染,毫不隐瞒自己的宣泄,这种浓烈的情感会给人带来巨大的震撼。

所以,从某种角度来说,这部作品必须像她这样的性格演奏出来大家才会有感受。以前欧洲人的绅士的演奏方法或者现在欧洲人轻快的演奏方法都根本达不到效果。

杜普蕾的版本这么令人追捧也跟她的个性有关系,因为她的演奏完全是把自己的心掏出来放在桌子上,这一点绝大多数欧洲人是做不到的。杜普蕾在生活中几乎是没有面具,她的性格造成她的演奏感染力这么强。现在年轻一代的欧洲演奏家演奏这个作品肯定不是这样的感觉。在我看来,他们的演奏体现的是一种回忆、想念等比较淡的感情,不是这种切身经历的人生观。

杜普蕾演奏时好像就是在讲她自己的血泪史。我演奏时可能讲的是我以前的事,或者是我知道的亲人的一些事情。

我还是会受到一些中国文化的影响,我也能很强烈地感受到埃尔加的情感,但是我觉得有些时候还是要忍住,不把眼泪流出来比较好。杜普蕾的演奏是让人感觉眼泪一直在流,非常有感染力,但作为一个有中国文化背景的人来说,我觉得一个人在强忍他的眼泪的时候是更美的,更能感动我。这是我的一个选择,所以,我跟她的演奏肯定是不一样的。

音乐要学会做“减法”

我是一个做“减法”的人,越简单越好。当你有这种要求时,你往往会比较追求真正理解任何一个事物的最关键道理。也就是说任何时候,很多事情都很复杂,但是如果你一直思考,最后往往能从中总结出一个很简单的道理,你如果理解这个简单的道理的话,很多事情就比较能够接受。这跟我的性格有关系,因为我就喜欢简单的东西,不喜欢太复杂。

音乐上“做减法”也是非常重要的。你要真正抓住音乐中最重要的这些感知就等于你抓住了一个事物的起源,它可以永远地生长下去。如果你抓住了一棵树的一片叶子,你是不能让这个树继续生长下去的,你要寻找的是树的根和种子。说得更深一点,你要找到这棵树的分子和基因是如何创造的。如果我们人类以后真的有本事找到最简单的那个道理,便可以创造一切。我们现在看到的万物,其实最后都是由很简单的东西组装起来的,怎么组装起来的过程的确很复杂,但是如果你能真正看到最简单的一层的时候,有可能反而可以创造万物。

我的很多学生在拉一些大提琴作品时,往往是从一个外部的角度分析这个作品,做了很多考虑和设计,但这样有时往往并不能直接打动你,让你有很深的触动。造成这个问题的原因是他们的音乐是被设计出来,而不是感受出来的。

其实,如果你能够很深刻地感受到这个音乐的话,别的事情就会变得比较简单。但如果你在自己还没有很深的感受时,就用各种音乐理论进行分析、模仿、观察去设计它,这种不是从你心里出来的音乐经常会变形。

我在许多国际大赛做评委,观察到很多大赛获奖者比赛时演奏得太棒了,但比完赛以后演奏水平就不行了。道理其实很简单,因为他们比赛时的音乐都是老师教的,当他们离开老师开始自己的演奏生涯后,因为本身内心里没有强大的音乐,老师交给自己那些知识就慢慢变形了。

他们所学的这些东西就像“画皮”一样,老师在的时候他们可以把“画皮”摆得很好,非常漂亮,当老师离开后,因为里边的骨头不是正的,所以这个“画皮”就会变形,越来越不好听。

模仿可以让你用很快的速度达到一定的高度,并且对提高自己起到非常速成的效果,但是如果你没有继续从心里体会这些音乐的话,迟早还是要垮台的。这就好像你把一朵漂亮的花摘下来,插到一个花瓶里迟早会凋谢,但是一个有根的花每年都会开花。我们要追求的正是这个根,而不是这朵花。

好的,这一节就先讲到这儿,本节中涉及的内容和图片,大家可以在文稿中查看。下一节,我将同大家聊一聊演奏家和作曲家的关系。

如果您喜欢本讲内容

可以随手保存下方海报

分享到您的朋友圈

文章作者

王健

发表文章5篇 获得31个推荐 粉丝102人

世界顶尖大提琴家

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里