A.S.拜厄特:女人的自然死亡是一部史诗

作者:Pu Shi

2022-04-29·阅读时长10分钟

一直以来,我并不习惯“女性作家”这个分类。一些写得非常好的男性作家塑造了许多经久不衰的女性形象:福楼拜的《包法利夫人》,契诃夫的《跳来跳去的女人》,托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》,科尔姆·托宾的《布鲁克林》,曹雪芹的金陵十二钗,把女性都写得那么好,以至于在我过去的阅读史上从未有将“他们”归入另一种截然不同的性别的念头。如今有了对女性作家的强调,我倒是更好奇:他们是如何做到这么熟悉女性,以至于过去我从来没有意识到他们笔下的女性是男性之笔的创造?弗吉尼亚·沃尔夫所说的“雌雄同体”对我来说很有解释力,一位好作家如果不能“雌雄同体”,又如何能创造这么多男男女女、分布于不同年龄、阶层的人物?我不熟悉女性主义的主张,或许这些形象里有很多男性凝视的成分,或许正是这种书写体现了男性对女性的话语权,或许我还需要一轮性别意识的觉醒。但我始终认为,恰是性别之镜的存在,才互相映照出了性别。

最近我试着在一个“女作家”的意识前提下去读一些小说。英国作家A.S.拜厄特的小说虽然有很多代表“精英知识分子”的素养和元素,比如她令人叹为观止的博学和绮丽的修辞艺术,以及她信手穿插于小说中包罗万象的生物学、艺术、诗歌和戏剧的学问,还有贯穿始终的象征和隐喻、用典和戏谑,但兴许是因为有了她是位女性作家这样的阅读期待,她和爱丽丝·门罗、弗吉利亚·沃尔夫、琼·迪狄恩相似的那些女性笔触也凸现出来,成为一种可能带有偏见色彩的“女性特质”。比如,对妇产科和产房的钟爱,怀孕和生产的体验得到了显微镜般的呈现,以及对家务事无巨细的描写,对日常场景里女性心理活动不厌其烦的细致铺陈,有时还有语言风格上的碎絮。女性生活经验在她们的小说里得到了充分展示,一位女性主角自言自语的声音常常居于小说中心地位;她雄心勃勃地寻找自我、追求独立,旅途是以学校和家庭为圆心、半径各不相同的日常生活,她们遭遇友谊、爱情和家庭变故,这些参与了对她们的塑造。通常是一位或两位女性的“史诗”,主题是成长;成长的轨迹很少是男性成长所必经的离家、远行和归家,从这个视角也鲜明看到社会和历史的群像图,在个人、家庭与社会、历史之间那条模糊的过渡地带上,她们涉足的方式与男性作家确有不同。在这个梳理中,一个问题其实已经自行显现:女性为什么未曾离开家,踏上远行的旅途?她们的人生半径在何处,因何故被裁量、限制和决定?

拜厄特的成长小说是对这个问题极度耐心的回答,她的回答有厚重的现实感,像对着深邃的历史峡谷呐喊发出的回声。这种深邃的文字质感和她在剑桥和牛津大学所受的精英教育背景密不可分;但也正是这样的教育背景,更反过来证明在拜厄特的那个年代,一位女性的成长和男性相比有其特殊的难处:“象牙塔里的思辨与诗意,在婚姻的巨塔里一文不值;昔日的机智雄辩被认为是喋喋不休;曾经的骄傲笃定,被当作轻浮愚蠢。”——这就是拜厄特在“女性四部曲”中塑造的女性知识分子弗雷德丽卡与命运挣扎的心声。弗雷德丽卡经由四本很厚的小说《花园中的少女》《静物》《巴别塔》《吹口哨的女人》成长为独立的自我,她的个人史诗串起“二战”后几十年的英国历史变迁。女性的失落、痛苦与挣扎自有其特殊的轨迹和处境,它们在安静的表象下寻觅着打破沉默的爆发口。

《静物》中的两姐妹,斯蒂芬妮和弗雷德丽卡,同是20世纪五六十年代的知识女性,都毕业于剑桥大学。拜厄特的文字虬枝盘绕,穿插着小说人物对凡·高、保罗·高更、莫奈和蒙德里安等系列画作和生平精致的讨论,还有约翰·弥尔顿、莎士比亚、华兹华斯、夏多布里昂等一长串作家的名字和作品织就的文字和思维的繁复迷宫。两姐妹的命运和心路正是在这细密织锦中,以层层堆叠的细枝末节描写缓慢推进的,时间的尺度仿佛既在背景中被无限延展拉长,又在人物身上被压缩得精确微小,纤毫毕现。我们可以从这繁花般绚烂华丽的文字中随处捡拾起拜厄特思索追问的线索。比如序章开篇对凡·高信件的大段摘录中出现的这一句话:“红色与褐色结合,绿色上蒙着灰色,用黑色描轮廓,产生一种痛苦的感觉,所谓的‘红与黑’,一些和我同病相怜的人都常有这种感觉……要描绘痛苦的感觉,不用盯着客西马尼园。”(凡·高曾反对伯纳德和他的兄弟在客西马尼园的画上加入象征基督的元素,最后将痛苦的感觉映射到橄榄树中间:“生活在橄榄树、橘子树和柠檬树中间的人们是谁?”)又比如神父丹尼尔对他每天打交道的比喻性语言“黑暗中的光芒”早已产生怀疑,与之相呼应的是他在凡·高的画中感到的他对闪光物质世界的迷恋:黄椅子、向日葵、花园浓密色块的原始笔触,这些都消除了关于花园的隐喻,而向日葵本身就是光明的来源。小说的第一个场景开始于伦敦皇家艺术学院的后印象主义艺术展。凡·高对静物的概念,他在法国南部阿尔勒和圣雷米的心灵激荡期,就像置入小说的编码,等待着小说人物的心路历程来解码。

“静物”就这样出现了。它的英语still life也可以被理解为“静止的生命”,即死亡。在小说中,弗雷德丽卡暗恋的对象亚历山大这样解释“静物”:“也许我们也可以用这种方式看待静物,所谓静物画,是自然死亡的同义词。”事实上,“自然死亡”这个源自于古典史诗的传统贯穿了拜厄特对女性命运的叙述,与弗吉尼亚·沃尔夫在《达洛维夫人》中探讨的现代人的生死欲念是一脉相承的。在荷马史诗《伊利亚特》中,英雄阿喀琉斯为劫掠来的战利品、女奴布里塞伊斯而与试图抢夺她的盟军首领阿伽门农决裂。虽然她是战利品,但阿喀琉斯对她动了真情,希望和她开始真正的婚姻和家庭生活。他为爱情和家庭生活公开辩护,认为希腊城邦的利益违背了个人幸福的原则。如果布里塞伊斯能够在史诗中发表演讲,她将如何思考这两者——自然(个人与家庭)秩序与城邦秩序的冲突?她将有何哲学和伦理学上的洞见?拜厄特创造的现代独立女性弗雷德丽卡当然不是女奴;然而,在她的史诗里,我仍然能够看到布里塞伊斯晃动着的影子,她不再是奴隶,也必须面对阿喀琉斯曾经面对过的那道世界的裂痕。

拜厄特还从普鲁斯特、弗洛伊德和福柯那里承袭过来对事物与生死关系的认识。比如,普鲁斯特的“从最常用的物件中,从‘静物’的深沉生命中,我极力去寻找美”;福柯的“死的物质被带向活生生的躯体,以便在其中占据一个位置并施加一个影响,以便在某一天逃避这个位置和避免施加这个影响,从而归于无生气的自然法则”;还有弗洛伊德的“事物都不愿意让光唤醒生命,它们都希望回归原本的状态……无生命物体沐浴着阳光,是黄金时代的一种象征,绝对的静止,没有欲望和分裂的世界”。

这一切来自历史和传统的认识,过去都是英雄和历史人物的“命运之弧”;女性没有轨迹,没有命运。在拜厄特的小说里,女性的死亡则如此稀松平常又令人惊异地在日常生活中频繁发生着。小说还未开始,通过神父丹尼尔的回忆,便出现了一位马奎尔夫人的非自然死亡:她的三个孩子在人行道上被载有爱尔兰共和军枪手的汽车撞死,马奎尔夫人向法院起诉,为遭受无妄之灾的孩子主张赔偿,却在开听证会的那天死于自杀。带着一些神秘主义色彩,对偶然性颇有研究的丹尼尔看到了“对面若隐若现的强大力量”,也正是这种经验让他不相信“黑暗中的光芒”,而更喜欢荷兰人黑乎乎的色块。然后,在妇产科医院里,斯蒂芬妮目睹了一位临盆产妇欧文太太的流产,而她本人、每一位排着长队等待的孕妇,还有冷漠的医生护士,都对这个小生命的死亡负有责任。华兹华斯带有宗教色彩的诗贯穿着这个流产的过程,通过斯蒂芬妮的阅读,它就像回旋在妇产科医院里的画外音:人世的恐惧忘却罄尽,她仿若静物,对岁月的感觉荡然无存;“她陪着山脉,伴着木石”,“纹丝不动,了无声息”。拜厄特的描写很多都像这样富有诗意。她的创造体现在把那些对于风景、历史或戏剧化场景的描写,自然地化入到女人日常生活的对应情景和对应物中;就像波德莱尔在打工人身上看到了斗牛士的灵魂一样,她在女性身上看到了许多世俗的神圣性。

斯蒂芬妮的死亡也是极度脆弱的,浸润于一种残酷的诗意中。当她沐浴在顺利产子的极乐中,感到从窗户射进来的光就像“来自天上的极乐之光”时,她的身体疲惫平静,心灵自由清澈。可就在她憧憬新生活的时候,一只猫叼进来一只麻雀。这是一个女性命运悲剧的伏笔,而它的展开则沿着如此微小和内在化的线索进行:因为生了儿子,出于一种“好生之德”,斯蒂芬妮想让小鸟逃生;鸟儿神使鬼差地钻到了冰箱下面,斯蒂芬妮趴在厨房地板上,卷起袖子把裸露的手臂伸到冰箱下面,想用手指去够那只鸟,却触电了。“冰箱突然迸出火花,疼痛感迅速传遍全身,斯蒂芬妮感觉手臂与金属黏在了一起,烧得噼啪响。”她死了,房间里弥漫着烧焦的味道,小鸟奔着夜色深处飞走了。我们会问:斯蒂芬妮的死是自然死亡吗?如果没有她与儿子的命运相连之感,如果没有她对小鸟的怜悯,她会死吗?这一死亡是否也是她命运的昭示,也就是把自己融入到周遭关系中,为家庭和周围的人付出,哪怕这意味着交付全部的自我?

从她舍弃留剑桥任教的机会,成为一位一边做产检一边读华兹华斯的家庭主妇开始,她就成为了一位和大多数被期待“作为女人就应该这样”的女性命运相似的女人。面临家庭细琐之事,她的学识让她更沉默。她应该顾及刻薄的婆婆、患有孤独症的亲弟弟、忙于神职的丈夫和两个需要她的孩子……“自我”的日常空间被不知不觉吞噬,而这不过是被习俗和规定行为视为理所当然。她也曾试过在日常生活之余片刻地回到图书馆,但这短暂的尝试最终还是被尿片、摔到地上的婴儿所终结。诗歌中的“深渊”和“沉重”,会常常命名她力不从心的当下日常;而在书本中短暂复活的思考,又总是会遭到生活事件的突袭。这种命运在她与弟弟马库斯玩金氏游戏时就从思维方式上体现出来了。斯蒂芬妮总是输,她更关注游戏的实质、名称及其与语言的对应关系;对于家庭,她能记得桌布掉了几根线,搪瓷杯子上有几条划痕,切肉刀是不是钝了,一切需要她安排打理的事无巨细的小事,还有那些“规定行为”背后的人与人之间的私人恩怨。而对她的弟弟而言,游戏是一幅几何地图,“家”就是各种关系的集合、椅子之间的线条、窗户的长方形以及楼梯的级数,是各种家庭物品和物品延伸出去的人。这也正是斯蒂芬妮的死亡如此偶然、如此脆弱的原因;她从未选择过死亡的时间和地方,是死亡降临于她——可谁能说,这种不可知,不是一种比按个人意志决定的死亡更自然的死亡呢?如果说在《伊利亚特》和《奥德赛》里,男人的自然死亡是回到故乡并享有剩下的生命,那么对女人来说,她的死亡可以降临在产房里、家中的厨房里,或者出门买花的街角,是全然随机的、偶然的。

主角弗雷德丽卡的命运在姐姐的参照之下,也就更富有女性史诗的复杂意味。她是一个有反叛精神的、有个性的女性。这句话其实已经失去了个性,因为这几乎已经成了所有女性成长小说里女主的个性设定。其实,“独立女性”或者“自由女性”是一个非常难的标准;这意味着你不仅要颠覆现有的女性行为规范和性别潜规则,还要自创一套独立自洽且能在现实中行得通的语言和行为规则——这和一个天才哲学家创造一套世界观、价值观已经没有什么高下之分了。不过,也正因为没有既定路线,也不是在一个社会运动的背景下展开女性自身的命运,这种自我探索如果真的是革命性的,那也总是极为个人化和极有创意的。

剧透弗雷德丽卡的命运很可能会夺去你绝大部分的阅读乐趣,不敢妄为之。我只能在这里说,拜厄特用了四本厚厚的书写她,就像埃莱娜·费兰特用了四部曲来写《我的天才女友》一样绵密和杂草丛生;如果说我们只需要一本赫尔曼·黑塞薄薄的《悉达多》就能够了解一个男性的成长,那么,我们真的需要一套四部曲才能将沉默已久、未曾被充分讲述过的女性的欲望、憧憬、渴望和追求淋漓尽致地铺陈出来,包括她所遇到的形形色色的男人和爱情吗?和姐姐嫁给了一位牧师不同,弗雷德丽卡对涉及上帝的原则之争以及对教堂和大学的关系都一无所知。引领她命运的是她的感觉和经验,是她内在的独特生命冲动。

她的旅途将通往何处?她将以何种方式遇上或迎接死亡?

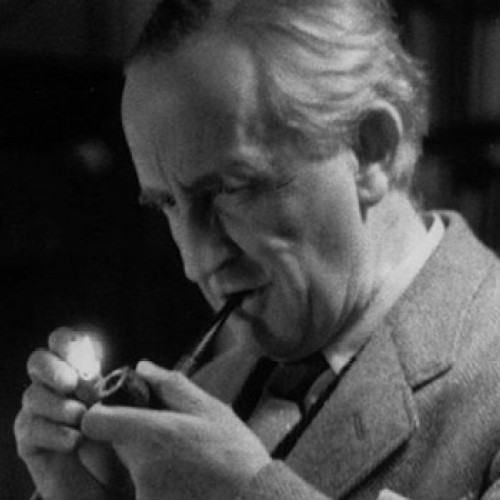

安东尼娅·苏珊·拜厄特 A.S. Byatt

1936年8月,A.S.拜厄特出生于英国谢菲尔德。她先后毕业于剑桥大学和牛津大学,1972年开始在伦敦大学学院教授英语文学。1983年辞去教职专门写作。1990年出版代表作《占有》, 同年获布克奖和大英帝国司令勋章。主要长篇小说有《天使与昆虫》《传记作家的故事》,女性成长四部曲《花园中的处子》《静物》《巴别塔》《吹口哨的女人》是她耗时30年完成的另一部代表作。1999年被授予大英帝国女爵士勋章。

文章作者

Pu Shi

发表文章148篇 获得0个推荐 粉丝1851人

用户

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里