尽头的想象:通往中洲之旅

作者:Pu Shi

2022-06-28·阅读时长33分钟

语言的召唤

大概10年前曾到牛津采访。在我的记忆里,如梦似幻的牛津遍布着美丽的花园。富有的圣约翰学院就有一片奇妙的花园,它有2500种左右的树木。在茂密的树林里,美国鹅掌楸、南欧紫荆、天堂树、珙桐、桉树、罕见的弯橡树、奇怪弯曲的魔栗树热闹地生长。记得有一天,我穿过新学院的一道铁门,沿着环绕着浸水草甸的爱迪生小道走,便看见一片小园林。园中鹿群正以骄傲的姿态游走,冷眼睥睨路过的游客。继续走是一片广阔的草甸,草甸蜿蜒的那条看不到尽头的幽长小径将我带到一座桥前,这座桥通向学院教职员工的专属花园,把我引入了一片世外桃源般的仙境。那片围合的花园里,右侧生长着成林的老法国梧桐树,左侧盛开着遍野的鸢尾花,鸟鸣花香。向左转一个弯,一条椭圆形的围合小径环绕着坡地与草甸之间的小花园,园中有一棵树冠庞大的梧桐树。

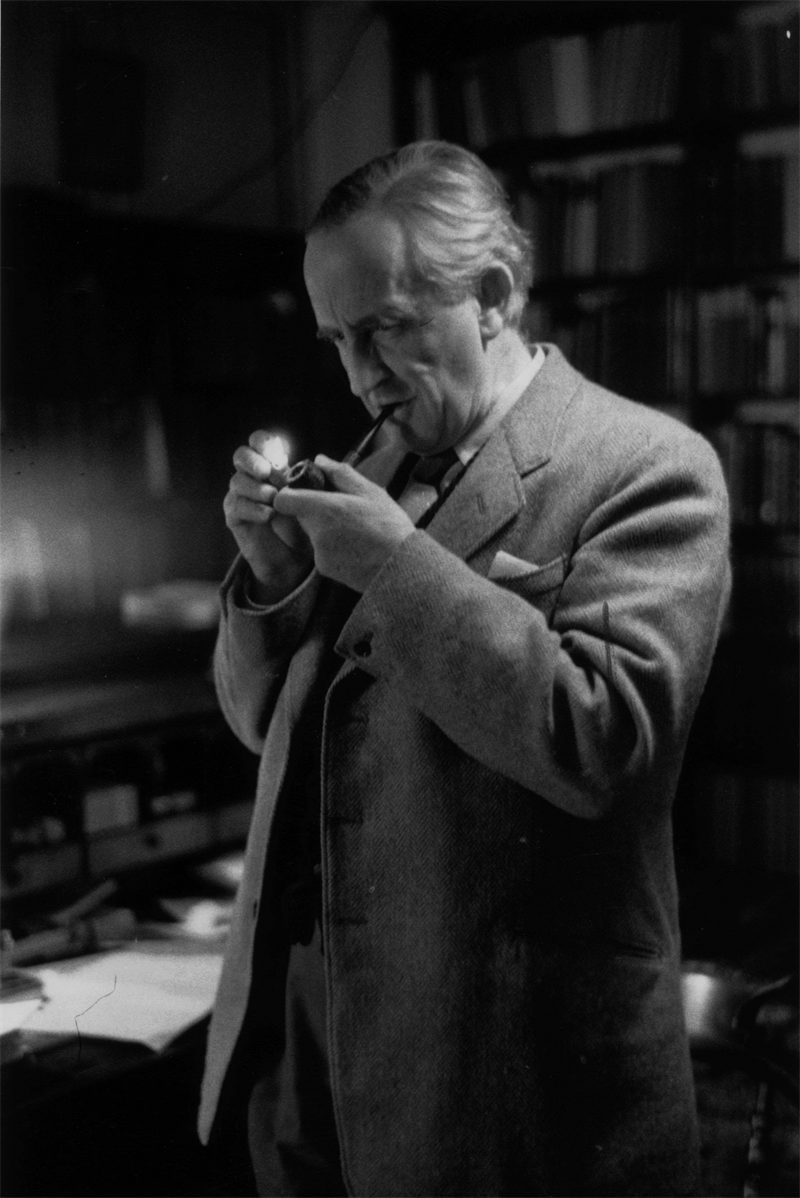

站在参天古树下,我想起了J.R.R.托尔金教授,想到了他创造的精灵族的昆雅语。托尔金很爱树,他认为树“生长的缓慢与长成后的精彩,为树这种植物罩上了一层神圣感”。这些古树之间的地带似有什么存在,我产生了一种感觉,如果你有一双古老的慧眼,将能看到精灵在这林间空地上嬉戏。从小花园出来,沿着爱迪生小道走上将近半小时,便绕行一圈,回到莫德林桥下。钟塔之间的繁枝,布谷的鸣唱,变换的钟声……在这段静谧的旅途上,时间几乎停止了流动,只有那些植物的生命悄然无息地指向繁荣、死亡与轮回。

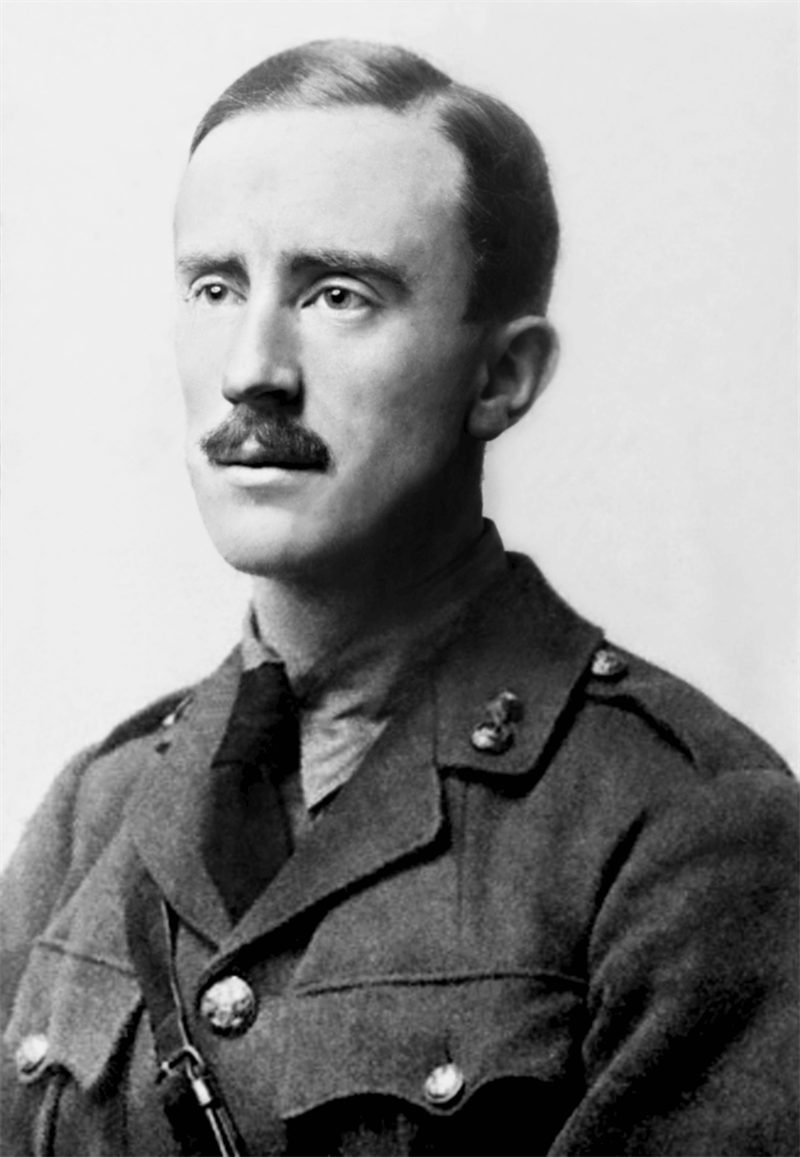

1911年,托尔金从爱德华国王学校毕业,来到牛津大学。英国作者约翰·加思在《托尔金与世界大战——跨过中土世界的门槛》中对托尔金在第一次世界大战期间的经历有细致的研究,是获悉这一时段托尔金活动与思想发展轨迹的一个很好来源。在牛津,托尔金得以专心研究14世纪以前的语言和文学,还学习了日耳曼语源学,古挪威语,以及历史音韵学。其实,托尔金很早就对语言有研究,甚至沉迷于创造自己的语言,比如1907年他曾发明一种受到西班牙语发音影响的Naffarin语。《托尔金与世界大战》一书中提到:“他10岁开始阅读乔叟的书,并通过《钱伯斯语源学词典》了解到语言进化学中的音转理论。阅读乔叟的书时,他已开始做一些长远计划。古罗马人注意到,拉丁语和希腊语中有一些发音类似的单词,有人认为这些词同源。随着已知语言种类的不断增多,人们对各类语言之间的相似性产生了兴趣。19世纪,比较语言学作为一门学科崭露头角,吸收了严格的科学方法。语言学家可以根据一种语言的发展历史,将其音韵变化规则化,根据此规则编制出详尽的词典。托尔金阅读的《钱伯斯语源学词典》中介绍了一种音韵规则,叫‘格林规则’,它能为语言之间的音韵复杂变化建立一套转变规则。比如,英语中的father在希腊语中是patér,在拉丁语中是pater,在古高地德语中是vatar,它们都有一个未能流传下来的词根。这些词语之间不仅体现出明显的关联性,如果对它们加以仔细比较,甚至能从中追溯和推想出它们的共同语源——印欧语,一种上古时期文明发轫之前的古语言,没有留下任何书面记录。一个人关心母语发展的历史,就像关心他们所生活的地方的地质情况。对一位少年来说,对这些问题的思考将塑造托尔金的一生。……他后来认为,语言创造通常都由孩子们来完成,构建语言不仅释放了创造力,也满足了创造某种暗语的欲望。”

在托尔金所生活学习的牛津,两股相互冲突的力量正在其背景中悄然展开较量,人们对“自然的自然”的认识正逐渐转向“人工的自然”。19世纪的英国被理性主义、资本主义、机械主义和工业化浪潮席卷,而牛津仍是个如奥斯卡·王尔德所说能“仰望星空”的地方。王尔德推崇的15世纪复古拉斐尔前派艺术是在牛津不少学院留下印记最多的艺术派别,反对机械论风格主义。牛津隐秘、宁静、神圣、庄严的隐居地开始遭到外部世界的侵袭。悲伤的诗句在这个时期为牛津写下:“我亲爱的白杨,你们稀疏的枝条被屠戮了/闪耀的阳光也被屠戮或扑灭,埋入落叶/全被伐倒了,伐倒了,全被伐倒了。”

在托尔金研究的语言学中,也存在着较量。现代语言学的创始人索绪尔是以科学的方式来研究语言学的,维特根斯坦则以他的逻辑哲学影响了语言学。托尔金意识到,有关语言和文学的讨论都被术语所毒害,语言和文学的表达方法相较于艺术的诠释显得太过狭隘。他走了索绪尔所抛弃的路,希望恢复语言研究的诗意和想象力。

1913年他发表了一首诗:

来自古老的、湖边柳木丛生的泰晤士河,

伫立在远离尘嚣的山谷,

那些大厦和城堡,

朦胧中透过绿色的茎秆升起。

笼罩在灰白的长袍下,

海边城市中年长的人们,

骄傲地沉浸在人类过去的神秘记忆中。

加思在《托尔金与世界大战》一书中分析,这首诗歌包含一种思想:“地理是塑造人类多样性的重要因素,而地理的形成出自神性。他大量阅读北方古代文学,开始对被遗忘的早期人类记忆的追寻。他认为,是这种‘神秘记忆’塑造了世界最初的模样。在寻找‘神秘记忆’的过程中,他希望能在理性主义和浪漫主义之间架起一座桥梁,无论天文学还是地理学层面的视野都如天主教仪式一样可以描述。”“架设桥梁”这一条语言学的路径,也是按照托尔金所希望的角度去理解中洲神话的途径。

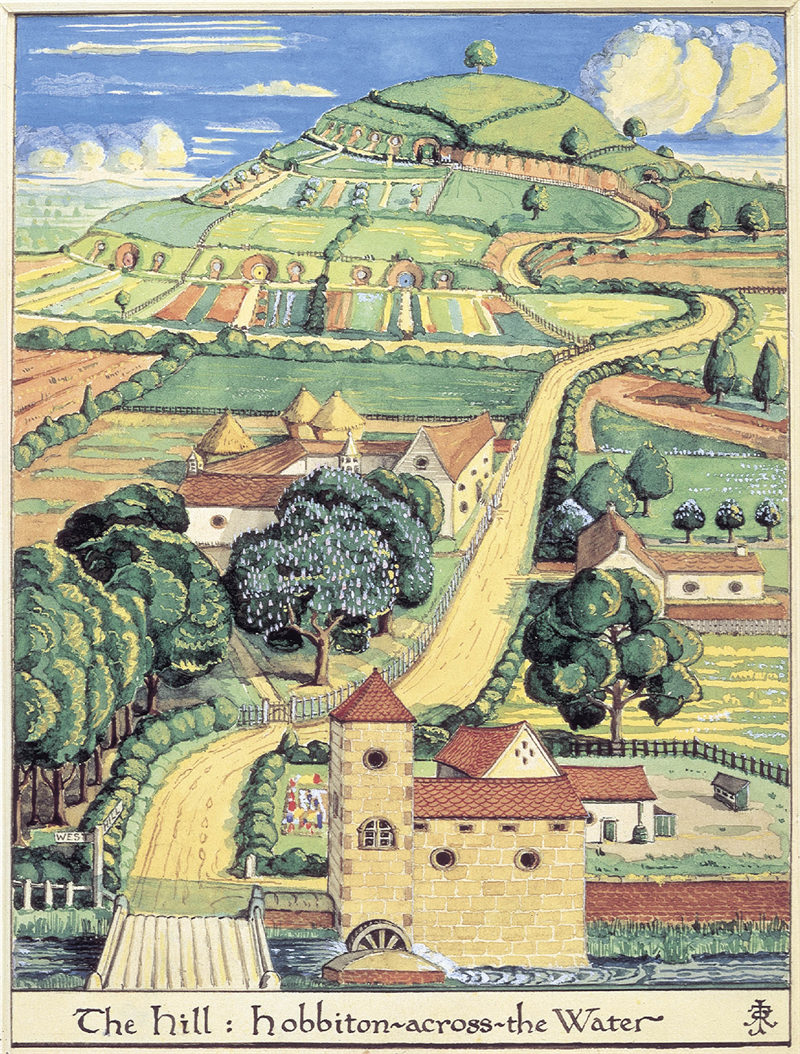

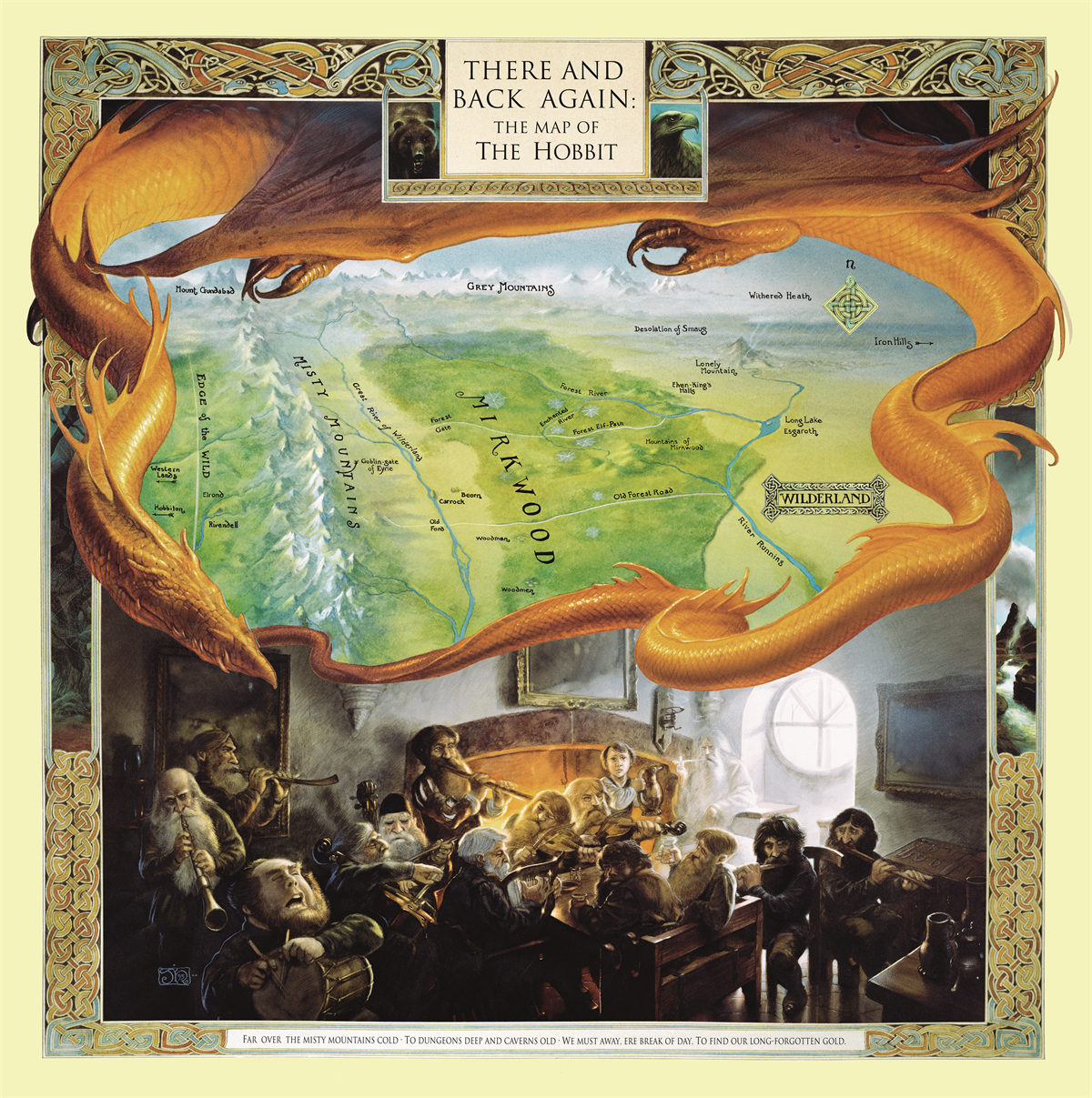

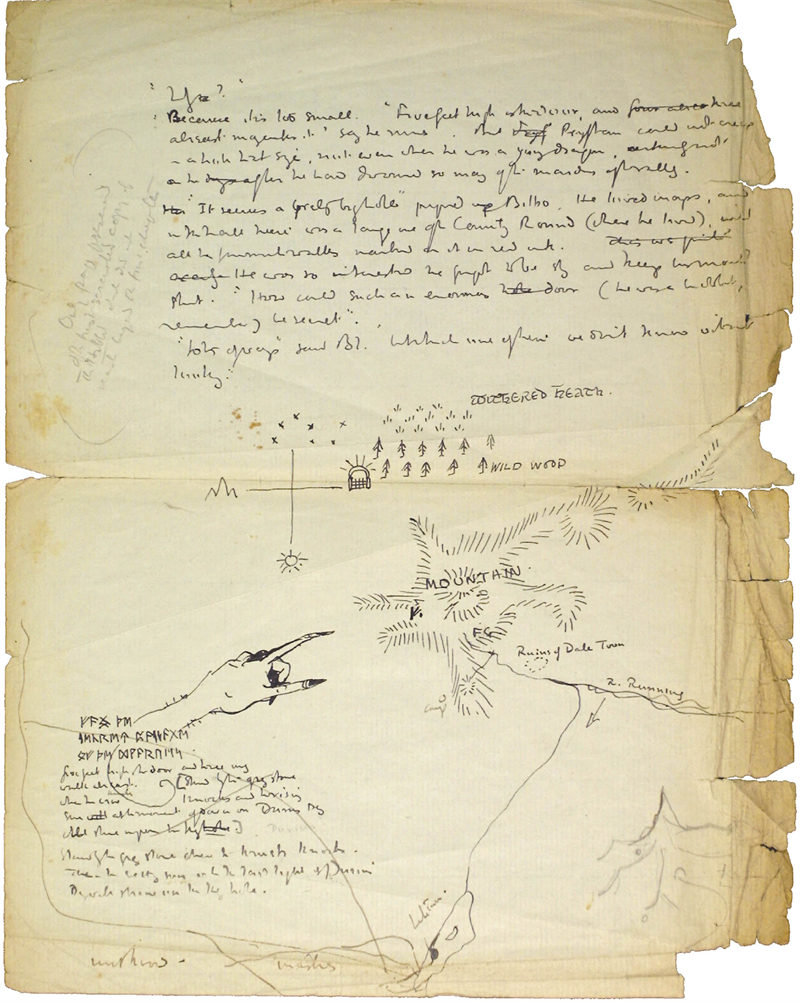

我不是一位能够从中古语言学角度解释中洲地图的专业读者,只能模糊领略到他的这种思想在中洲世界中如景深一般的轮廓。复旦大学英语系副教授包慧怡认为,托尔金恢复了一种400多年前的叙事地图,“这类地图并不是对外部空间精确的复刻,而是反映制图人在空间中的在场感,是对特定旅程的记录”,“这种地图只有此刻的作用,是旅行者对脑海中记忆的复刻,是生活经验的深度地图”。在托尔金为中洲所绘制的地图中,可以寻觅到他曾经做过漫游之旅,比如1911年他19岁时在瑞士的徒步旅行。插画艺术家约翰·豪认为,阿尔卑斯山可能是他一些记忆的来源:在劳特布伦嫩小镇附近的一处地点,能辨认出托尔金在自己的幽谷插画中绘出的悬崖;少女峰可能给了他凯勒布迪尔的灵感,那是甘道夫山巅大战炎魔的地方;《霍比特人》中的孤山可能是马特洪峰;长湖镇则基于托尔金与瑞士湖居民的相遇;“这种来自托尔金个人体验的真实感渗透了中洲的大部分地区,好像每个地方都能找到现实中对应的地点”。不过,约翰·豪也认为,“这种过度合理化的方法忽略了托尔金想象力的广度和深度”。中洲有很多地图,但都深深地扎根于语言学中。

一道门槛

1914年世界大战爆发之前,宁静的生活依然在继续,没有透露出太多征兆。托尔金进入牛津大学古典学系,参加了橄榄球队,大量阅读北欧文学。将他引向北欧文学的是芬兰诗歌《卡勒瓦拉》(Kalevala),它是一些几乎被遗忘的口头传说,填补了大部头史书之间的许多空隙。这本书里的词汇对托尔金来说十分新奇。加思写道,此前“在针对英语根源研究的印欧语系语汇中完全没有类似的单词,比如:森林夫人,Mielikki;空气女儿,Ilmatar;草莽冒险家,Lemminkainen”。在埃克塞特学院的图书馆里,托尔纪念又挖掘出一本查尔斯·艾略特在芬兰语法研究上的先驱性著作,这种语言的音乐性和结构深刻影响了托尔金今后的语言创造工程。接触到芬兰语,对托尔金来说,“就像闯进了一件葡萄酒地窖,里面全是闻所未闻的酒香和品种”。他重译了《卡勒瓦拉》的部分章节,芬兰语的发音和字里行间的古风深深吸引住了托尔金。这也是托尔金为语言写作传奇故事的开端。

在托尔金1964年的一封书信中他写道:“我为私创的语言量身定制传奇故事的尝试,扎根于芬兰传说《卡勒瓦拉》中不幸者库勒沃的悲剧故事。它在第一纪元的传奇中,仍然占据着主要事件之一的地位,不过已改为《胡林的子女》,与库勒沃的故事截然不同,相同之处只是有悲剧的结局”。

1914年8月,英国向德国宣战。1916年3月,托尔金与伊迪丝结婚与不久染上战壕热,6月,他到法国参加了索姆河战役。染上战壕热后,他回到伯明翰,1917年春住在约克郡。养病期间,托尔金开始撰写《刚多林的陷落》,关于伊缀尔和埃雅仁迪尔的故事。这个故事讲的是一座古代文明城市受到机械和怪物围攻,是托尔金神话大树上的第一片树叶。加思认为,正是战争让托尔金内心深处对神话故事的感应迅速成熟起来,“身体和精神上的痛苦,将战场上对善恶、美丑的体验理性化的冲动,在托尔金这里诞生了魔苟斯和精灵的历史”。也是在这个期间,他开始写初版的《露西恩·缇努维尔与贝伦的传说》,这是一个传奇爱情故事。这个故事与托尔金的战争经历也有关系。在前述那封1964年的书信中,托尔金写道,这个传说“源自一片长着茂盛的‘野芹’灌木的小树林,位于霍尔德内斯的鲁斯附近,我曾是亨伯驻军的一员,在那里待过一段时间”。这也是英国加入欧洲大陆的战争在托尔金的心灵与创作中留下的痕迹。它不仅是地理意义上的,而且具有强烈的主观色彩。约翰·豪在《中洲旅人:从袋底洞到魔多》里写道,托尔金的地理学大多具有很深的象征意义,“安都因河不是多瑙河、伏尔加河或莱茵河,但它们具有同样的特色:都是横穿大陆的河流,直到入海才抵达终点”。而“遭到焚烧、伤痕累累的魔多大地,可能是第一次世界大战期间所遭受的精神痛苦在地理上的反映”。

托尔金所写的这些早期神话作品编入了《失落的传说》(The Book of Lost Tales)一书中。在早期故事里,贝伦的身份还不像后来的传奇版本中那样是一个凡人,而是一个精灵。有意思的是他所属的精灵部落,叫诺多族,在《失落的传说》中译为“诺姆族”(Gnomes)。这又是一个起源于一个词语的创造。在托尔金的儿子克里斯托弗·托尔金编著的《贝伦与露西恩》中,克里斯托弗解释道,Gnome这个词“其起源与含义完全不同于现代语境中那些身材矮小,尤其常与花园联系在一起的‘地精,侏儒’。Gnome一词源于希腊语的gnōmē,意为‘思想,智慧’,在现代英语中仅以‘格言、箴言’的含义存在”。诺多族就像是为这个词而创造出来的一个部族。托尔金在《魔戒》的一份附录草稿中提到,Gnome这个词也与“知识”有关,“诺多族”就是“拥有知识者”。“诺多族从一开始就在三支埃尔达宗族中十分突出,既是由于他们对世间今昔万物的知识,亦是由于他们对更多知识的渴望”。

托尔金看待现实世界的方式与潮流不同,语言学、史诗和神话都让他从一个更宏大的尺度来看待“一战”,看待他在这场战争中的位置和角色。当时的英国洋溢着爱国主义的氛围,对青年人战争动员的公众舆论振聋发聩,前线伤病员挤满战地医院,有关德国侵略军暴行的传闻不断被带回来,激起更多不满,战争义务显得更责无旁贷,亲戚朋友也暗示不断。对托尔金来说,战场上的敌人是他的祖先来到英国前的同胞。他的一支血脉来自撒克逊人,古日耳曼尼亚也是盎格鲁-撒克逊文化的摇篮;正是日耳曼部落入侵不列颠诸岛,形成了一段民族融合的历史。托尔金对来自北方的日耳曼精神很推崇,直到第二次世界大战期间也未曾改变。但他也曾解释过,民族主义是文化的自我完成,而不是凌驾于他者之上。“一战”这会儿,他的记忆以更辽远的方式延伸到祖先和亡灵的星空,情谊也如此,血脉向后延伸至古代。与历史和道德的力量相比,似乎有更牢固坚定的东西让托尔金不为所动。

早在1914年,托尔金在埃克塞特学院的散文俱乐部朗读了自己创作的一首诗《埃雅仁迪尔远航记》。诗中主角“埃雅仁迪尔”(“Eärendil”)这个名字是托尔金从8世纪盎格鲁-撒克逊诗人基涅武甫的《克里斯特》里发现的——“Eala earendel engla beorhtast/ofer middangeard monnum sended”,这句古英语诗歌大意为“看呐,主的光辉,最明亮的天使,被派往人间中土大地”(翻译文本由苏旻婕提供)。他纯粹是为了这个词而写了这篇《远航记》,连他自己也不知道其立意,只是等待着在这个词的引领下找出含义来。他用语言学的方法回溯到古英语的基督教阶段前,进入”未完全发育“的日耳曼传统时代,在那里,埃雅仁迪尔的水手航行在天际。托尔金潦草写下的想法是这样的:埃雅仁迪尔驾船驶过北方,冰岛、格陵兰岛和野地群岛,一股强烈的大风带起无边巨浪,将他冲向炎热地带,回到西风之地。陌生人的土地,魔法之地。夜神之乡,蜘蛛。他和同伴逃离了夜神之网,看到一座遍布大山的岛屿和一座金黄色的城市——风将他吹向南方。树人,日之居民,香料,火焰山,红海:地中海或是大西洋(丢失了船,在欧洲的野蛮之地上徒步行走)……”

托尔金借助语言学方法追溯这些单词远古踪迹的方式对我来说就像巫师施展的魔法,这些词语就像散布在永恒死亡时空中的亡灵,一个个空间的标记,有它的轨道、轨迹和命运。正是从“埃雅仁迪尔”的音节中,托尔金拓展出了埃雅仁迪尔的整个故事和中洲第一、第二纪元的文本。在《失落的传说》的第二部中,你能找到关于埃雅仁迪尔的传说。基涅武甫和《卡勒瓦拉》这些古代北欧神话的灵感,播下了日后孕育中洲世界的种子。

嬉乐不在的小屋

“在地底的洞府中住着一个霍比特人。这是一个霍比特人的洞,而霍比特人的洞就意味着舒适。姓巴金斯的霍比特人生活富裕,从不冒险,不会做任何出人意料的事。”《霍比特人》里,托尔金这样写霍比特人的名字和房屋。

霍比特人的洞穴是引人向往的住所。“它圆形的前门刷着漂亮的绿漆,正中央安着一个亮闪闪的黄铜把手。门一打开,里面是圆管一样的客厅,看着像个隧道。周围的墙上都镶了木板,地上铺了瓷砖和地毯,屋里摆着发亮的椅子,四周钉了好多衣帽钩,霍比特人喜欢有人来上门做客。隧道不断蜿蜒伸展,沿着一条不算太直的直线来到小山丘边上。方圆好多英里的人都管它叫小丘,小丘边上开出好多圆形小门,刚开始开在一边,后来也开到了另一边。霍比特人的家里不用爬楼梯:卧室、浴室、酒窖、食品储藏室、衣橱、餐厅全都在同一层上,最好的房间在左手边,因为只有这些房间有窗子;从这些坚固的圆形窗户可以俯瞰到他们的花园,和花园外那斜斜伸向河边的草地。”霍比特人的国度是一个与桃花源相似的乌有之乡,土地广袤,居民体面,阡陌交通,偶有客栈散布其间;矮人或农夫缓缓穿行,兜售东西;这里没有英雄,刀剑已钝,盾牌也改成了摇篮或盖饭菜用的东西。通过电影,霍比屯和霍比特人的故事如今已成了广为人知的童话。这个故事开始的基调非常值得注意,它是温暖的,舒适的,也是世俗的,日常的。这也是托尔金的冒险故事与众不同的地方:家园的风景和日常生活始终萦绕在那些或者雄奇、或者险恶、或者幽深的冒险旅途中,成为一个锚点,一个坐标,一个回旋往复的标记,一段通奏音节。这就让他的故事不再是一个“去远方”的故事,而是一个去而复返的归家的故事。正是这种对世俗家庭生活挥之不去的热爱,使得托尔金在神话中体现出的浪漫主义独特而有智慧;总有一种力量将飞行的想像拉回到地面,这种力量扎根于土地中。就像比尔博的中洲之旅越来越危险、越来越艰险时,他内心的呼唤一样:“我干吗要跟人家来蹚飞贼什么的浑水!真希望我这会儿是在自己美妙的洞府家中,坐在壁炉旁边,听着水壶咕嘟咕嘟烧水的声音!”

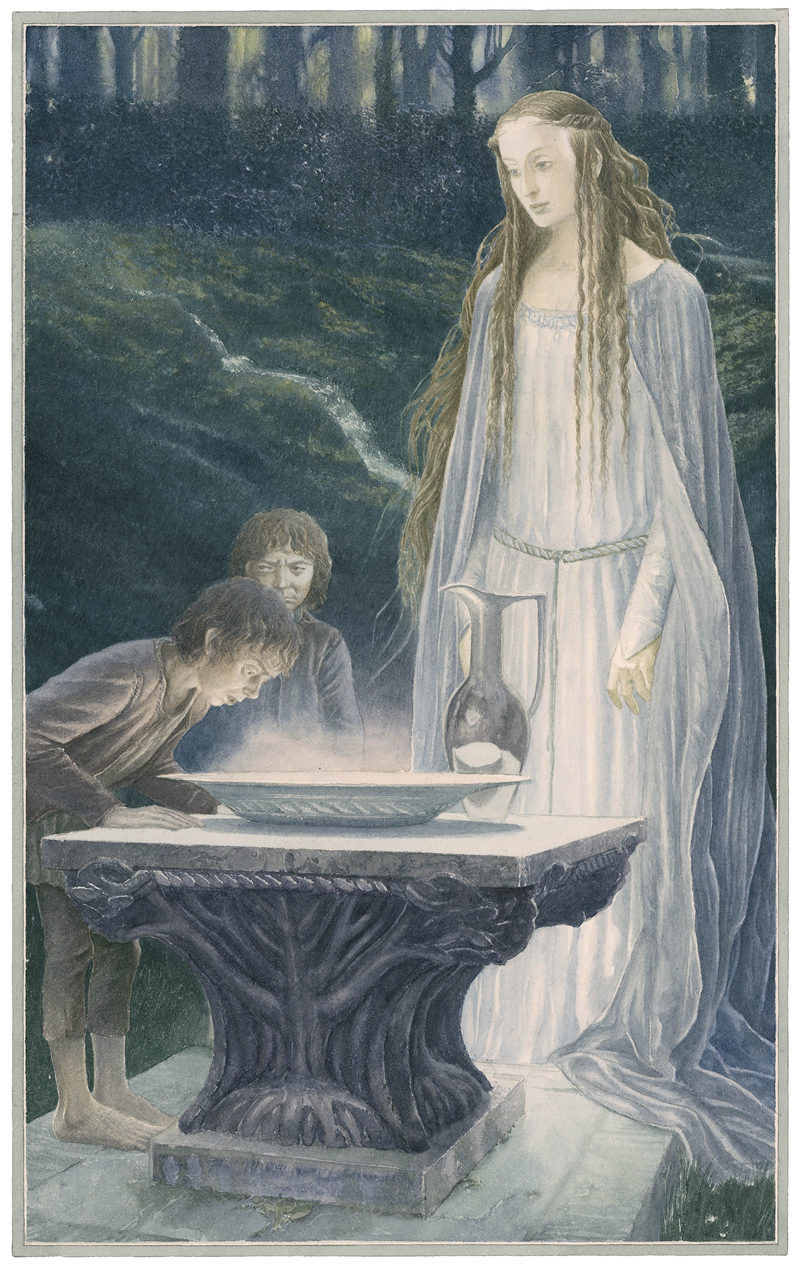

在离家的动机很偶然,像是命运降临在头上。一个宁静的早晨,比尔博·巴金斯吃过早饭后站在自家门口,这时,在某种奇妙的机缘下,游方巫师甘道夫从他家门前走过。他来招兵买马,找人加入他策划的冒险。让比尔博出乎意料的是,到了第二天夜里,一大群矮人已经聚集在袋底洞。比尔博答应跟他们一同上路,向一条恶龙索回它很久以前从霍比特人祖先手中窃取的大批财宝。在经历了几次不愉快的交锋,侥幸逃出食人妖的魔爪之后,他们终于抵达一处安稳的家园,也就是“最后的家园”,埃尔隆德和他的精灵们在幽谷的住处。

幽谷是个疗愈身心的好地方,但它无法取代夏尔让人感到亲切舒适的环境。比尔博的旅途穿越幽深的莽林,高峻的雪峰,半兽人的山洞,人类的城镇,深谷与要塞,还有矮人的王国与精灵的重镇,深入黑暗之地魔多的心脏地带。然而,洗个热水澡,懒觉,草地上的早餐,客厅炉火前的舒适椅子,还有床铺、水壶烧开水时咕嘟咕嘟的声音,与朋友抽烟的画面,温暖旅店中的饮酒油灯的光芒,这些对家舒适愉悦的回忆的片段始终交替出现,贯穿《霍比特人》全书,穿插在与座狼、半兽人、蜘蛛、森林精灵、恶龙史矛革进行的战斗之间,成为托尔金的一个标志。

对矮人的暗示最早出现在《失落的传说》里《嬉乐不再的小屋》(The Cottage of Lost Play)中。1917年2月,正在养病的托尔金在一本高中练习册上写下这个故事。故事里,一位来自远方的旅人来到一座孤岛,孤岛上有一片宽广而森林茂密的平原,那里坐落着一座山,山脚下,他看见一栋小房子,上面开着许多小窗,都用窗帘遮着,反而使得投向窗外的光线显得格外温暖和美妙。他的心渴望起陪伴来,远行的欲望在他体内熄灭了。这巨大的渴望驱使他转身走向小屋的大门。他敲开门,询问这是谁的房子,被告知它就是马尔·凡瓦·迪亚列瓦(Mar Vanwa Tyaliéva),即“嬉乐不再的小屋”,多年前由林多和薇瑞建造。为他开门的人见他面露惊讶,知觉到他对这座小屋的大小和能容纳这么多人感到疑惑,就告诉他房子虽小,住在这里的人更小。每一个想要进来的人都必须很小,或者在踏过门槛后变得很小。旅人埃里欧尔(Eriol)受邀进入小屋,房间内非常宽敞,充满欢愉。房子的主人林多(Lindo)和薇瑞(Vairё)出来欢迎他,款待他丰盛的晚餐。一群欢笑着的孩子走进来,饭后,又走进叫“篝火”(the Room of the Log Fire)的房间听故事。他们听到的故事就是精灵传说的最初版本,也就是《失落的传说》。它讲的是“盎格鲁-撒克逊”时期,一位英格兰水手在大洋上向西远航,最终抵达“孤岛”托尔埃瑞西亚,那里生活着已经离开“中洲”的大地的精灵。精灵告诉了水手关于创世、众神、精灵和英格兰真实的历史。1936年,托尔金为这些他所热爱的小人构想了一个种族,这就是霍比特人。20年后,《霍比特人》变成了《魔戒》三部曲。托尔金从1936年开始写,经历了第二次世界大战和再度风雨如晦的岁月,在其间熬夜工作,“一直写到墨瑞亚,停在巴林的墓前”,然后于1941年写到了洛丝罗瑞恩和大河,1942年阿诺瑞恩烽火四起,希奥顿来到祠边谷,再到1944年弗罗多前往魔多的旅途。正如托尔金所言,这是写给“有长久诗歌传统的国度中那些成熟的心灵的”的故事,更加深奥与黑暗,展现了第三纪元的魔戒大战的根本动机。只是讲一个极长的故事,供人消遣,无意于寓言,也无关时事。即使《魔戒》写成于第二次世界大战期间,但托尔金解释说,即便二战“大劫”未曾发生,它的故事仍然会发展出和今天基本相同的进程,“它的种种根源,或是在我心中酝酿已久,或是已经部分写成。那场始于1939年的大战及其后续,几乎没有改变这个故事的任何一处”。然而,他在青年时代即身处战争阴影下,体会它的可怕和“沉重压迫”,对托尔金的影响却是至深的。

这个极长的故事核心仍围绕着《霍比特人》。在《霍比特人》里,托尔金描述了一个以袋底洞为起点和终点的“去而复返”的旅程,它穿越神奇的中洲大地,但占据核心的始终是霍比特人的国度。托尔金的传记作者汉弗莱·卡彭特写道:“这个新故事的主题相当宏大,但它讲述的主要是这些小矮人所展现的勇气。这本书的内核深藏在夏尔的客栈与花园之中,它们象征着托尔金挚爱的关于英国的方方面面。”

一天,比尔博穿上一件带有精美刺绣图案的丝绸马甲举办了一场聚会,欢庆自己与诸位表亲和继子弗罗多共度的漫长岁月。聚会以比尔博消失告终。他把袋底洞和魔戒都留给了弗罗多。当晚,甘道夫告诉弗罗多,夏尔正处在危险之中,黑暗的大幕正在降下。弗罗多继承的这枚戒指是“至尊魔戒”,具有奴役世界的魔力,它也是黑暗之王索伦铸造和追寻的目标,弗罗多的使命是将它摧毁。弗罗多在三位勇敢友人的支持下肩负起这项使命:他的表亲梅里雅达克·白兰地鹿(梅里)、佩里格林·图克(皮平)和他的园丁山姆怀斯·甘姆吉。梅里和皮平的形象是英国士兵的写照,他们像托尔金一样参军入伍,作为军官参加第一次世界大战。托尔金说他们,“像是我在1914年战争中结识的那些列兵和勤务兵,我认为他们远远比我优秀”。在甘道夫的指导下,弗罗多和精灵、矮人、霍比特人和人类组成远征队,索伦则派出黑骑士四处搜寻这枚戒指。

在弗罗多的冒险旅途中出现的是危险、虚无和对归家的渴望,尽管出发的动机是拯救的使命;为了保存夏尔,他不得不拯救整个中洲。这是一个很像《奥德赛》的故事。最后几章《归乡旅程》和《收复夏尔》讲述了他们如何平定袋底洞和夏尔遭受的破坏。从绿荫路上来的陌生人和流浪汉,还有些躲避战祸的可怜人、流氓和强盗,洗劫了夏尔。家园已衰退,村里的人关门闭户,日子动荡不安。弗罗多、皮平和霍比特人与流氓展开了一场战斗,被杀的流氓埋进了战坑,牺牲的霍比特人合葬在山丘旁的墓地中,竖起了石碑,建造了花园。这场“临水之战”也是夏尔发生的最后一场战争,也是一场发生在袋底洞门前的战役。收复夏尔后,重新以袋底洞为家的是园丁山姆、他的妻子小玫和无数来自甘姆吉家的小矮人,他们是家园的守护者。弗罗多最终决定与精灵一同远航,离开中洲。他吟诵古老的健行歌,只是歌词不太一样了:

山转路转谁能料,

未知小径或密门,

机缘巧合未得探,

离世之日将到来,

踏上西方隐匿路,

月之西啊阳之东。

(朱学恒 译)

夏尔和袋底洞映照着托尔金的童年家园。出生在南非的托尔金5岁随母亲回到英国,搬进萨利洞的一栋简陋的半独立住宅。萨利洞是一处宁静的小村庄,距肯斯黑斯和伯明翰很近。在这里度过的4年是对托尔金一生中影响最深远的时光。在他4岁到8岁的那几年,他家所在的乡野宛如“一片失落的天堂”。母亲去世后,萨利洞、伍斯特郡和沃里克郡在托尔金心目中变得越发神圣。托尔金这样写道:“我被带回祖国的乡村,这里与我记忆中的景象——炎热、干燥、荒凉——截然不同。这更加深了我对英国乡村的热爱。我能把它画成地图,描摹它的每一寸土地。我强烈地爱着它,这份爱是某种逆向的乡愁。这些草甸让我感受到一种双重的回归……那里有座老磨坊,两位磨坊主真的会用它磨粮食;那里还有一大片池塘,水面游弋着天鹅;那里有个沙坑;有个开满鲜花的美丽山丘和几间老式农舍;远处还有一条小溪,溪上是另一座磨房。”他在给儿子迈克尔的信中写道:“对我而言,那个郡的每个角落(无论美丑)都带有一种难以言喻的‘家’的味道,与世界上的任何地方都不相同。”他的手绘图《山岭:隔河眺望霍比屯》是萨利洞及其周边乡村的图景,上面画着如今已不再使用、仅作为遗迹而存在的磨坊、带圆窗的农舍和花团锦簇的花园。

在《霍比特人》里,家园有一天重现在旅途的终点。比尔博再次看见了成长的故乡,“这里的风土地貌、一草一木对他来说熟悉得就像自己的手指和脚趾”。比尔博的归来引起了骚动,在那之后,他的确一直是精灵之友,凡是从那里经过的矮人与巫师都对他敬仰有加,但他在当地不再那么受尊敬了,人们都觉得他古怪。托尔金这样写比尔博的生活:他对自己的生活很满意,炉子上水壶发出的烧水声仍然动听。他的魔戒他对谁都瞒着,开始写起了诗歌,不时拜访精灵。许多人提到他时都叹息“可怜的老巴金斯”,也没有多少人相信他的故事,可他还是一辈子活得快快乐乐,而且很长寿。托尔金说自己就是一位不折不扣的霍比特人,喜欢花园、树木和尚未机械化的农田;抽烟斗,喜欢美味、质朴的食物,但讨厌法式烹饪;喜欢装饰性的马甲,甚至在无聊的时代也有胆量穿它;爱吃蘑菇,有着简单直接的幽默感;喜欢晚睡晚起,不爱出门旅行。能够孤独地徘徊终老,没有轰轰烈烈的悲剧性结局,比尔博这样的人生结局已达到了许多人无法企及的高度。

但在《魔戒》里,弗罗多回到夏尔后的结局则有所不同。他说,“我试着拯救夏尔,它得救了,但我没有”。当情况面临危险时,需要有人牺牲、有人放弃,其他人才能继续;园丁山姆继承了家园,皮平和梅里越过山丘,踏上东路,骑往雄鹿地。弗罗多的船航向大海,往西方前进,在一个雨夜,他“闻到空气中有一种甜美的味道,听见了从海上传来的歌声”。

“人类登上舞台拯救了世界。可尽管拯救了世界,持戒人却不得不离开家园,这是一种无解的悲伤。至尊戒被毁之后,弗罗多要不留在中洲痛苦地度过余生,要不离开家园和亲友西渡维林诺。他选择了西渡。”在包慧怡与复旦大学比较文学博士生傅越所做的对谈《纸上中洲:想象世界的故事地图》中,傅越说。“家”既是受到祝福的发现,也是继承和传承;比尔博、弗罗多与山姆各有不同的命运。当旅人埃里欧尔来到嬉乐不再的小屋时,已是精灵推出舞台的第四纪元了。

在托尔金的文章《童话故事之中》里,他创造了一个新词,eucatastrophe,描述了一种细微而曲折的独特情感。他这样解释这个词:

“童话故事予人慰藉,是因它有美好的结局,或者更准确地说,有大团圆的结局,剧情急转,往快乐的方向发展。童话故事最擅长表达出来的这种欢快,像是突然发出一阵奇迹般的光华,只此一次,永不再来。这种模式可悲和失败的一面在于,它并没有否定“去灾难化”的存在,它否定的是普适意义上的最终胜利和厄运同时存在。它只能让人一瞥幸福的门径,尽管这条小路实际上存在于世界之墙的外面。这般辛酸,这般悲伤”。

失落的家园

1917年,托尔金中学时代的好友克里斯多弗·怀斯曼与他重逢,两人就理性主义和神秘主义发生了争吵。托尔金认为,世俗中绝大部分人沉闷得让人难以理解,他将这归于“背景冲击”。加思写道,托尔金认为,中世纪欧洲视为寻常真理的忠诚美德,随着大环境和历史背景都不存在,早已彻底崩坏。怀斯曼则认为中世纪“迷信弥漫的苍白气氛,魔法丛生的大环境,的确是不复存在”。托尔金则哀叹两个世纪以来人类各项工程中的伪造之作和“美”的腐朽,早在中世纪发生巨大背景冲突的时候就已显现出征兆。而在怀斯曼看来,现代的冲击在表面,而不在背景;现代社会个人忙于生计,已无法完全理解彼此;而他们在中学时的几个“同胞兄弟”的友谊成长过程,是个体反抗人为假定表面的过程,在这期间结下的友谊是他们真正的荣耀。

托尔金与怀斯曼所争论的“巨大背景冲突”是什么?对这一背景冲突的认识,或可为理解托尔金的神话体系提供一条线索。

托尔金对创造力性质的关注和演绎、对机械科学的反感,都与19世纪欧洲社会正在发生一场历史性过渡有关。科学史学家弗洛里斯·库恩这样描述这一历史性过渡:“新的科学心态背后潜藏着一个关键转变,即科学从自然哲学中解放出来;原则上包含整个自然和世界的各种体系让位于一种狭窄得多的科学知识观”。早先人们认为对自然的认识只有在一种关于世界和人及其相互关联的无所不包的思想框架中才是有意义的。例如,物体下落运动这种卑微、从属现象本身最终与地界的本质是关联的。而新科学,尤其是先驱伽利略所例证的新科学,能使我们在事先不了解事物整体的情况下研究现象。新科学提供了一种对实在的认识,它完全基于在何种程度上满足了定量精确性,尤其是能在细节层次上接受经验检验。这种分离放弃了知识的统一性理想,支持专业化过程不断推进,与这股不可阻挡的潮流相伴随的是统一性的丧失。

英国历史学家弗朗西斯·耶茨认为,文艺复兴向前迈进的所有活力和情感冲动全都来源于向后看。“把时间看成从原本纯真的黄金时代到青铜时代再到黑铁时代的永恒运动,这种循环时间观仍然起着支配作用。寻求真理必然是寻求古代最初的黄金,后来的贱金属都由它的堕落变质而产生……进步乃是古代的恢复、重生和复兴。”到了17世纪,科学开始指向未来而非过去,变成了一种积累性的事业。托尔金与朋友争论过的“大背景”问题,虽然他并未进行过阐述,但从争论的观点中可以辨识出,它与如何看待中世纪和现代科学有关,与如何看待创造性和知识的性质有关。

曾经,“所有科学都是一种灵知(gnosis),一种对万物本性的洞见,通过连续不断的启示而进行”。库恩写道:“玫瑰十字运动……强调一场正在到来的启蒙运动,临近终点的世界将会沐浴新的光芒。这种光芒内外兼备;它是一种内在的精神光芒,向人类昭示了其自身新的可能性,教导人认识自身的尊严和价值以及在神的计划中所要扮演的角色。……玫瑰十字会的思想家们很清楚新科学的危险,知道科学兼有魔鬼和天使两方面。”科学革命不仅意味着人类知识和能力的极大增长,也意味着在这一过程中丧失了某种至关重要的东西。这里的“某种东西”涉及洞察人的灵魂,在意识和潜意识层次洞察灵魂的复杂层面;洞察灵魂行善作恶的能力和创造力的秘密。

而魔法师对世界的态度与科学家对世界的态度之间根本的区别在于,前者想把世界引入自身,而科学家正相反,他使世界外在化和去人格化。“文艺复兴时期的人居于那些难以捉摸的领域中,而17世纪失去了与那个大谜(magnum miraculum)的联系”。文艺复兴时期表达人类这种灵魂洞察力的符号语言很多以变化的形式在新的背景中持续,成为一种现代人已很陌生的遗迹。这种语言却是“智慧文学”的常见表达方式。

在历史学研究取得这些进展之前,托尔金早已以他的语言才能通过词语的途径洞悉了这个“大背景”中潜伏的危机。今天我们把托尔金创造的神话和史诗视为“奇幻文学”,但托尔金自己则觉得他是在挖掘早已隐藏在某处的真理。他说,他只是记录了已在那里的东西,而不是发明。托尔金相信他在《魔戒》中写下的东西是真实的,并不是说这些事情曾经发生过,它们实际上通过一种日常生活中无法找到的路径为我们描绘了真理的存在。托尔金的神话常常审视的是历史的断片和裂缝。

在托尔金看来,创造力衰微与精神世界的分裂有莫大关联。早在1911年,他的中学好友罗布·吉布森就在一封信中忧伤地写道:“众神之间的必然性不复存在,生命之余光已所剩无几。”托尔金感到,现代人生活中最大的悲剧莫过于无人知晓宇宙和意识的根本所在,无迹可寻,从而导致了一系列的疲倦不安和心智混乱,也造成了现代人的困惑,是丑恶的根源。托尔金已经感受到崩坏的时代气氛中“屹立于常人之上的卓越人才往往受到打压”。到1917年战争即将结束时,昨日世界已不复存在。德意志帝国、奥匈帝国、奥斯曼土耳其帝国土崩瓦解,新世界承受着不稳定和痛苦,数百万人战死。托尔金青年时代的好友许多战死沙场。

我很赞同复旦大学比较文学博士生傅越对托尔金“家园”的解读。他说:“阿尔达所有的种族都经历过战争的创伤,世界的整体衰落是永无停息的,家园的重建不是一蹴而就,可以说中洲所有居民都困于一种乡痛。他们没有离开家乡,却仍感到一种不可逆的世界变化,而这种变化是无法消解的。这种生在家园,却又流离失所的痛苦,在托尔金最初的作品中已经露出了一些端倪。”托尔金的田园牧歌充满着往昔时光中的迷失。“明日,为何来得那么快,他伸出灰色的手,指引我们回返;为什么我们从未找到相同的那所,古老的小屋。……你和我永远也无从得知,他们在哪里,在遥远的地方。”

托尔金与妻子伊迪丝都是属于现代世界来临之前的古人。1915年,第一次世界大战进行正酣,托尔金为伊迪丝创作了两支“仙境”片段,其中一首名为《你和我,在那失落嬉戏小屋》。“你和我,深知那片土地。过去的时光,年幼的岁月,你我常常,将那儿拜访,无知的男孩与美丽的女子。冬天,炉火将我们带入梦乡,通向那儿的小路,苍白中透着冰冷。还有在夏日夜晚,昏昏欲睡,在小小的折叠床上。那蓝光笼罩的朦胧时光。你和我一同,迷失在梦乡,又在梦乡中相会,你的睡衣上披洒如云黑发,我的头发,是否凌乱又优雅?”传说很久以前,人类的孩子可以通过梦境抵达精灵的世界,大家聚在孤岛上一间嬉乐的小屋中玩耍,醒来后就各自回家。谁说传说不能是一种真实呢?

通往中洲

当我阅读托尔金的神话故事时,时常感到有一些形而上的力量正通过精灵、魔怪这些具象的角色在演绎自己。它们不属于人,却存在于人性和灵魂之中,能够被人认识和洞察,能被人降服,也能反过来统摄住人,比如善与恶。对于《魔戒》,托尔金在备忘录中写下:“它原本来自何方?亡灵术士吗?如果将它用于善途,还不至于招致危险。然而必须有所惩罚,持有者要么失去魔戒,要么丧失自我。”在这里,“魔戒”只是所赋之具形,是权力、力量与诱惑、占有欲和异化并存的无形物的化身。

这样的无形之物可以列举很多种,比如和抽象精神或欲望相关的资本、荣誉和权力,也比如知识和创造力。托尔金对“理性”的讨论尤为让我印象深刻。在一篇回应W.H.奥登对《王者归来》的评论文章中托尔金写道:“我不认为……任何‘理性的存在’是完全邪恶的。撒旦堕落了。在我的神话中,魔苟斯在物质世界创造出来之前就堕落了。在我的小说里,索隆代表了向完全邪恶的意志接近的最大可能。”这两位中洲世界的黑暗魔君代表着一类邪恶。索隆常常被解读为“撒旦的同类”汤姆·希比在《通往中洲之路》中提到,索隆同基督教传统中的撒旦在不具备物质创造能力上是相似的。

今天,关于自由意志的话语具有一种不容反驳的合法性。然而,在托尔金看来,邪恶起源于对自由意志的滥用——从第一次世界大战之后至希特勒上台的历史发展看,托尔金是极具历史洞察力的。

加思认为,在托尔金的神话体系中,唯有人类被准许成为一股“自由力量”,具有超越原定轨迹的特权;精灵、维拉和米尔寇都不具备自由意志。如果缺乏这股自由力量,整个世界就会在概念阶段完全定型,当宏乐结束时一切都无法再改变。托尔金对“自由力量”并不否定,它在《失落的传说》中处处闪现光亮,但它也是米尔寇在宏乐中体现出不和谐的因由。

与人的自由意志相对的,还有一种令托尔金深深动容的现象:弱者在对艰辛的忍耐和恐惧的克服中所体现出的高贵。托尔金笔下所描写的人物在面对人生危险和绝境时会变得高贵而不是堕落,这种力量意味着,整体价值远比渺小个体的简单相加要重要。这是让人类能够冲破宏乐的限定范围,迈向未知目的地的重要动力。在托尔金的传说中,弱小者会成长起来改变历史进程,“除了上帝本人,大千智慧之中谁也猜不透造物中的核心秘密。上帝的孩子凭借他独特的魂魄,闯入舞台最中央”。托尔金对“弱小者改变历史”的期待和他在第一次世界大战中的经历有关,是战争激发了他的同情心。

这种情感对他在“一战”后修改和整理自己的神话工程过程或许发挥了影响。20世纪20年代,他对《失落的传说》进行了修改,更新了故事大纲。一些评论家认为,这一次的改动导致了其后一系列重大改变,托尔金的修订“削弱了最初神话故事中的激情、质朴和幽默,是一件令人遗憾的事”。托尔金去世后,于1977年整理出版的《精灵宝钻》,将绝大部分描述自然和精神细节的叙事诗都排除在外。《托尔金与世界大战》的作者、研究者约翰·加思敏锐地察觉到,在《精灵宝钻》里,“维拉变得更加平民化,也更仁慈和无趣;长在榆树上的城市、勾起人好奇心的精灵小屋、梦乡水手,在这个版本中消失不见;埃雅仁迪尔远航和伟大征程之间的历史,漫长的英格兰史前时代都被删去了”。它也彻底放弃了托尔金“保持与大地接触”的思想。这些托尔金曾认为是最重要的事物渐渐消隐在地平线上,传说中的英雄最终渐次融入“大背景”之中。

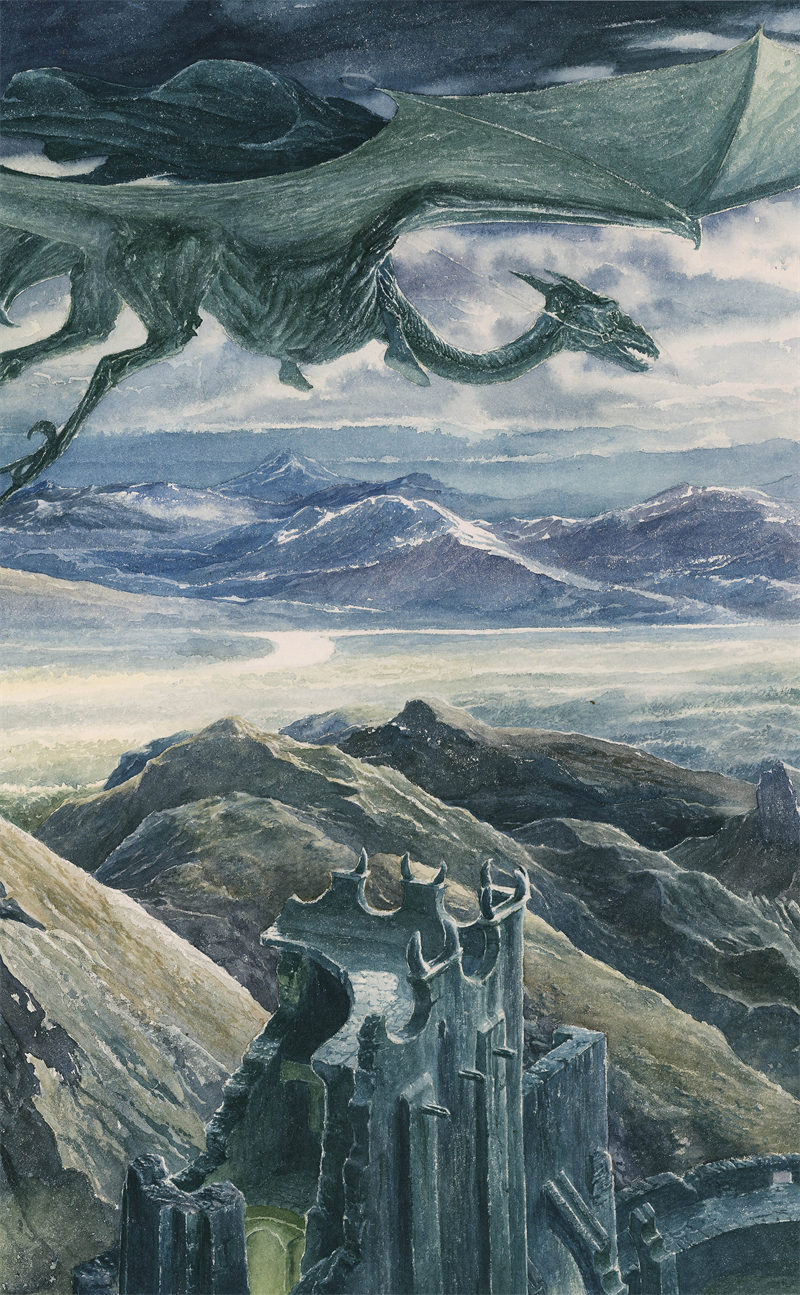

与这一消隐的过程相对应的是,对现代早期科学出现之前的唯一研究对象“自然的自然”(natural nature)与工程师的的“人工自然”分开了。自然现象不再是自发产生,而是在一种人工环境下被干预而强制产生;大地的形象也不再是人体的隐喻,而充满“有待征服”的“邀请”暗示,“自然开发”变得没有障碍了。在这个物质创造的外化过程中,自然被还原为一种无生命的被动对象。傅越在《纸上中洲:想象世界的故事地图》的对谈中,有过一段阐述,大致如下:“‘人工’的渗透造成一种阻滞的障碍感,这种感觉也反映在托尔金的中洲地图里,在《魔戒》中,象征着家园的夏尔熟悉又亲切,充满在场的经验感;洛汗、刚铎与魔多地图则明显与夏尔地图不一样,展现出一种红与黑的视觉冲击力;涂上黑色线条的中洲主干河流安都因河充满死亡的压迫感,魔多周围开口状的山形结构非常不自然,是人为制造的屏障,代表了封闭的邪恶。”

托尔金想通过自己的创造为英语的发展摸索出一条道路,这必然也是一条突围的冒险之旅。一个险恶重生之地就是民族主义。从“一战”开始,民族主义的内涵暴露出腐败的一面。托尔金曾在学院为民族主义辩护,但对他而言,民族主义是一种爱国主义和共同信念。浪漫主义者认为托尔金所持的语言是古人的声音,但他感觉自己从先祖那里继承了一种对中西部中古英语的体验,这种方言来自他所钻研的宗教文献《隐士手册》,是威尔士和英格兰交界处的乡村方言。

他曾在一首名为《流浪者同盟》的诗中描述了日耳曼的父系祖先,他把自己视为在不列颠岛上的流浪者。诗中描述了14世纪的诺曼人伯爵躺在受到庇佑的幻想里,承受着四季流转的无声谴责而浑然不觉,“丝毫不了解这股邪恶的潮汐,今天莫名的忧伤,或是明天的恐惧”。第一次世界大战让贵族从连续的“君王大梦”中醒来,但贵族与现实不可逆转的断裂和漫长的消亡,却早已在不知不觉中开始。

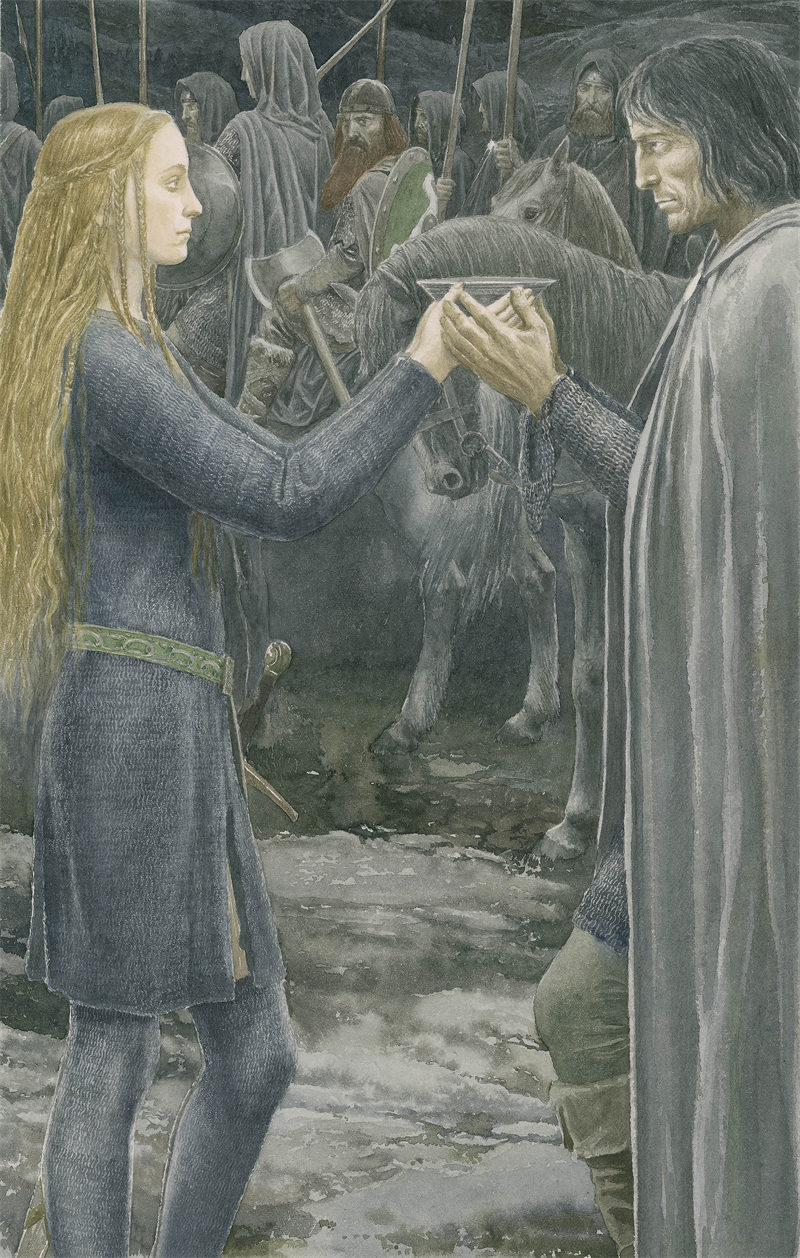

托尔金笔下的人类是前基督教神话时代的人类,他们所珍视的品质与现代人相当不同。在他写于1917年的《缇努维尔的传说》中,流浪者、格鲁姆人贝伦在阿塔诺的芹林中看见精灵女王格温德林的女儿露西安在跳舞,爱上了她。露西安的父亲为考验贝伦,要求他必须获得一块精灵宝钻才能娶女儿为妻。本意是婉拒亲事,贝伦则接受挑战。在搏斗中,贝伦失去了紧握宝钻的那只手,胜利被敌人夺走,但贝伦承担了所有强加在自己身上的嘲弄,露出残破的断臂,说道:“现在,茜玛瑞尔(宝钻)就在我手上。”贝伦用他所做出的牺牲证明了他所认为的真正的价值,不是露西安父亲所估价的女儿的价值,而是勇气和爱情。贝伦就像抱着伤残从战场上返回家乡的士兵,以极大的忍耐达到了精神境界,就像那些为祖国牺牲的高贵的平民士兵一样。这个故事后来发展为《贝伦与露西恩》。这也是托尔金曾生活过的旧世界的秩序:心灵比物质更真实,正如勇气和爱情比宝钻更珍贵。然而,这种珍视精神和灵魂价值的观念,在现代世界已完全失落,获得宝钻的物质实体才是意义。对于贝伦和那些美德残存于残破身体中的士兵来说,终将面对的是毁灭的悲剧命运。贝伦伤重而亡,悲伤过度的缇努维尔也随他而去。

1968年,在BBC的一个系列节目中,托尔金谈到波伏娃《一种极度甜软的死亡》中的一段话:“没有自然的死亡:一个人身上发生的任何事情都不是自然的,因为他的在场会对世界提出质疑。所有人会死:但对每个人来说,他的死都是一种意外,即使他知道并赞同这一点,他的死亡也仍是一种违例的暴力。”托尔金说,她的这句话正是理解《指环王》的关键。

参考和有所摘引的书目与资料:

【英】约翰·加思:《托尔金与世界大战——跨过中土世界的门槛》,陈灼译,文汇出版社,2008年。

【加拿大】约翰·豪著:《中洲旅人:从袋底洞到魔多》,邓嘉宛、石中歌译,上海人民出版社,2019年。

【英】克里斯蒂娜·哈迪曼特:《文学之家》,齐彦靖译,海峡文艺出版社,2022年。

Humphrey Carpenter:The Inklings,C.S. Lewis, J.R.R.Tolkien, Charles Williams and their friends, HarperCollins,2006。

【英】J.R.R.托尔金:《精灵宝钻》,上海人民出版社,邓嘉宛译;

J.R.R.托尔金:《霍比特人》,上海人民出版社,吴刚译,2013年版。

【英】J.R.R.托尔金著,克里斯托弗·托尔金编:《贝伦与露西恩》,石中歌、杜蕴慈、邓嘉宛译。

Tom Shippey, the Road to Middle-Earth,HarperCollins。

南辰、文津、Lulu的系列播客:《托尔金的树叶》,可以视为一个丰富和专业的资料索引。

【荷】H.弗洛里斯·科恩:《科学革命的编史学研究》,张卜天译,商务印书馆,2022年版。

复旦大学比较文学博士生傅越:《家园在后,世界在前——托尔金“文学制图”中的地理空间》。

文章作者

Pu Shi

发表文章148篇 获得0个推荐 粉丝1851人

用户

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里