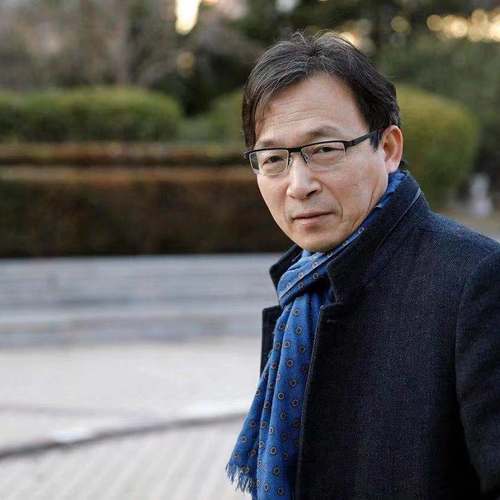

聂震宁 | 到人民文学出版社的第一年

作者:人民文学出版社

2019-03-05·阅读时长17分钟

1999年3月24日下午,桂晓风副署长让我跟他同车前往朝内大街166号人民文学出版社。这是桂副署长的精心安排,表示我是新闻出版署派去的,他将代表署党组前去宣布任命决定并将发表重要讲话。

在车上,桂副署长一再提醒我,在会上,新社长要做一个表态,可以谦虚一点。我表示没有问题。也许领导看出我有点儿踌躇满志的样子,接着就叮嘱我不要讲太多,要言简意赅;更多的话可以留待以后慢慢说,来日方长,现在说多不一定有利。

大会不像我想象的那么大。首先是会场不大,看得出来是几间房间打通而成,中间还留着四根承重的柱子,颇为影响观瞻。四墙刷着白色石灰,水磨石的地面,会场上摆放的是一张张红色的不锈钢折叠椅,颇为素朴,但也让人觉得曾经阔过。在20世纪五六十年代,有如此格局的出版社不会太多。何况,当人们捧读从这里生产出去的《莎士比亚文集》《鲁迅全集》、“中国古典文学读本丛书”、《青春之歌》这些名著之后,再来看看这些素朴无华的建筑,心里会有敬意油然而生。

大会议程安排自然先是李敉力司长宣读上级人事任命决定:聂震宁任社长、党委书记;陈早春任总编辑;管士光任副总编辑;何启治不再担任副总编辑,办理退休手续;其他社领导原有职务不变。接着署领导发表重要讲话。桂晓风副署长自然要对我做一番实事求是而偏于褒扬的介绍,对“以聂震宁同志为社长的社领导班子”今后的工作提出要求,对人文社今后的改革发展提出希望。

署领导讲话之后就轮到我表态了。我谨记桂副署长“要言简意赅”的教诲,事实上我正是打算言简意赅的。不过,作为一名新社长,必须谈到的都要谈到才行。譬如赞美人文社我要说,这里是一座文学殿堂,我为能进入这座殿堂和大家一起来从事文学出版事业感到无上荣光;譬如坚持社会效益第一我要说,同时还要说争取社会效益和经济效益有机统一,人文社经济效益不好尽人皆知,员工们都在渴求改善收入状况;譬如继承传统和改革创新我要说,尊重人才、尊重专家、依靠全体员工我要说,加强团结、再创辉煌我要说,坚持在中宣部、新闻出版署正确领导下我更要说,如此等等,该说的都说到了。可是,后来去问社里当时在场的同事,他们基本上都记不得我说过这些要点。不过,不少同事却记得我当时说的一段话,而且还有点儿津津乐道。会议没有讲稿和录音,那段话我是记得的,我这么说的:

对于我到人民文学出版社来工作,有欢迎的也有不欢迎的,有支持的也有不支持的。

说到这里,我稍微有一点停顿。我知道,按照领导干部任职大会的表态发言模本,绝对不会有这样的内容,可是,我是在最具文学出版专业水准的单位讲话,如果从头到尾都没有一点实在话,岂不让刚见面的同事们过于失望?果然,这时候会场上顿时一片肃穆。这是我要的效果。我眼睛余光瞥见李敉力司长略有点不安地扫了桂副署长一眼,桂副署长不动声色在听。我接着往下说:

这些都是可以理解的。因为,我与大家素昧平生,素无恩怨,我相信,无论欢迎支持与否,都不是冲着我个人而来的,我想大家都是为出版社前途事业着想。为此,我来了以后,请谁都不要告诉我谁欢迎谁不欢迎,谁支持谁不支持。谁要告诉我,我会不高兴的。我不想知道这些情况,因为这些情况没有任何意义。不过,现在既然我来了,请大家务必支持我的工作,支持我和社务会的工作,执行社务会的决议,这一点也是不能含糊的,因为我和社务会同志在为出版社改革发展尽职尽责。什么时候我不为出版社尽职尽责了,甚至损害出版社的利益了,大家尽可以反对我!

说到这里,台上台下都稍稍有了一些动静。台下有的同事互相用目光交流,表示会意和赞许。这更是我要的效果!我身旁的桂副署长身子微微动了动,好像要表达什么,从他的肢体语言里可以读出领导的意思:小聂,说得不错嘛,有意思!——果然,会后他跟大作家李国文老师就是这么赞扬我的,李国文老师很快就把这话转达给我。

见好就收,剩下要讲的就是一些新官上任的过年话了。

就此打住。掌声热烈。

其实,在我们这个国度,一个领导人,无论官大官小,要想大家接纳你并不难,第一,你的来路要正,行事要端;第二,不要动不动就摆出一副整人的样子,这就差不多了。善良的人民文学出版社同事们啊,大家安于清贫用心做书已属不易,我凭什么还要整治你们呢?放心吧,我的主意已定,“抚民以静”!“抚民以静”!大家准备安静地做出更多好书吧!

聂震宁

一把手上任,通常情况是尽快宣示思路,提出要求,以便属下奉命唯谨。所以,我们常常见到这种情形,新官上任,单位内多种会议接二连三召开,一直开到手下人疲惫不堪,啧有烦言,手上的工作不少被耽误,可是问到有何新思路、新规矩,往往又不得要领,可抵触情绪却就此形成。我的计划是,用大约半个月时间分三步走:第一步是认认人,建立初步的认同感;第二步是做点实事,做点大家看得见而且欢迎的实事,建立初步的信任感;第三步是与每一位社领导和部门负责人进行个别谈话,我称之为“请教”,建立初步的合作感。

谈话收获当然是满满的。对人文社我算是有了一些深入的认识,归纳起来,有几点不敢忘记:第一,对人文社历史要有足够的敬畏而不只是引以为荣的姿态;第二,无论出版社多么缺钱,这里还是更看重出了什么好书而不只是早年阔过的自豪;第三,无论出版社出了什么好书,这里还是需要有经济激励而不只是多发几个福利性质的平均奖;第四,眼下出版社还真缺钱。财务主任跟我谈话,把全社账目报告了一遍,最后很冷静地告诉我:4月初发完工资,社里账上可就只剩10万元人民币了,而下个星期四就是老同志报销医药费的日子。

面对这一冷静的告知,我不能有丝毫的紧张,只是点了点头,表示知道了。

社里账上只剩10万元,躺在协和医院干部病房里的韦君宜、楼适夷二位老社长,一个月医疗费就差不多是10万元,医院一个季度结一次账,4月初便是结账的日子。再有,社里许多老同志是离休干部,医药费都是实报实销,每月支出颇为可观。何况还有一众退休职工。林敬副社长曾经跟我说,全社一年费用至少1800万元,平均到一个月必须准备好150万元应付全社的“人吃马喂”。

立刻把发行部主任刘国辉找来,要他以最快的速度回收书款。我以毋庸置疑的口吻要发行部必须下个礼拜四之前至少弄个百把万回来。行不行?我说得很坚决,但也准备他讨价还价。刘国辉脖子一梗,一副满不在乎的神气回道:先弄个100万,没事儿,您就甭管了——记得从那以后,刘国辉在我身边说得最多的一句话就是“您甭管了”,这就表示他负责了。

我趁机提出进一步的要求:从现在起,做一个年度回款计划,至少要比去年增长10%。有计划总比没计划好。

刘国辉自然是应承下来了。

抓经营从发行部下手是对的。现今的出版社,发行是龙头,编辑是核心,其余环节要整体配合,缺一不可。从发行部下手,是抓住龙头,一动皆动,同时提振核心,协调各个环节,方可能满盘搞活。

4月的第一个周末,刘国辉还真让发行部收回了一大笔钱,及时对付了离退休干部的医药费报销。我知道得抓紧进行经营管理了,否则账上告急的事情还会继续发生。

生产经营十分重要,上任之初必须尽快抓住不放。不过,要想立刻见真招、药到病除,还得练内功和抓机遇双管齐下。出版社各个编辑板块都有经验丰富的副总编辑把关,下一步要重点开发新的重点业务,这当然需要有新思路和新机遇,可并不需要我时时守候和找寻。我这个新社长,最需要抓紧做的还是练内功、建机制,主要是定规矩、论奖罚。

我决心先磨两把刀,一把是工作条例,另一把是激励机制。

一个工作组织,规矩和激励,缺一不可。无规矩不成方圆,缺激励事情难成。

我下决心以最快的速度建立两个制度,一个是社务会工作制度,另一个就是奖惩制度。前者主要是立规矩,后者主要是造动力。

我主持召开第一次社务会,就研究社务会工作制度。各位领导过去只习惯管好自己分工负责的那一部分业务,其他事情则随主要领导的意思,让参加研究就多关心一些,不让参与也无可奈何。现在我提议,凡涉及社里重大项目立项、重要财务开支、工资奖金分配和人事调整,都必须经过社务会,以少数服从多数的原则做出决定;社务会的召开成为制度,原则上每周一召开一次,全社每周重要工作部署通过社务会研究决定;建立社务会工作简报,发到社里各部门,主要通报社务会会议主要内容,要让全社员工知道我们在做什么和有什么新要求。

此外,社务会还研究决定,社里根据需要随时召开选题论证会、生产经营会和行政办公会;每次会议的主要内容都要用简报形式下发到各个部门。

我没想到社务会工作制度通过居然不怎么费力气。既是要求班子成员统一集中开展工作,事实上也是用会议制度对我作为一把手任意用权的危险做出限制。规矩管理了别人,同时也限制了我自己。对于这一点,大家是看得明白,自然也是欣赏的。

在国有企业,何况还是实行企业管理的事业单位,要制定奖惩制度,就不会那么轻松了。这是所有单位最难做得让人人满意的事情。4月的第二个周末,也就是开完第一个生产经营会后的周末,我决定让社领导和全体中层干部集中开两天会,集体制订1999年全社奖惩制度。

从漓江出版社到人民文学出版社,再到后来的中国出版集团,我越来越深信企业经营管理的一条铁律,那就是要建立激励机制,一定要让内部分配制度发挥激励作用。没有激励机制这条铁律,出版社的内在活力、动力终将难以激发。

各个部门主任少不了要为自家兄弟的利益争个长短,也就是一个一个生产板块地争奖金。出版社里这一个个生产板块的难易程度我基本了解,如何奖励才能够反映全社的利益和局部应有的报酬之间合理分配,我心里也大体有数,所以,争吵归争吵,一旦我这个社长最后出来说话,基本上也就摆平了。只是有一个资深的部门主任,忽然尥蹶子,说你说的这个指标谁来定?我说既不是我定也不是你定(其实过去基本上就是他说了算),而是社里生产经营会定。他问,那我参不参加会议?我说你必须参加。他说,那我说做不了还是做不了。会场顿时静肃下来。因为他资深,且有一定能力,社领导都让他三分,都知道他的头不好剃,现在倒要看我这个新社长怎么剃这个头了吧。我心里有数,他是何等聪明的人,一定不会让我拿他来开刀,所以,我决不能退让。其实,我心里也是一喜,上任半个多月,大家看到的都是新社长谦和、阳光、微笑的面孔,其实我从来就有另一副严肃认真表情的,只是自古知兵非好战罢了。我还曾经想过什么时候要让同事们能注意到我这也很重要的一面,不曾料到,是这位老兄撞到我的枪口上了,送了我一个表现的机会。我当机立断,压低了声调,放缓了语速,虽然还面带笑容,却明确回应道:你做不到,如果别人做得到,那我就请你休息。

我当然见好就收,立刻没事一样,平和地询问大家:关于这个问题大家还有什么意见?我想我的脸上一定快速增加了笑容的比例。

话说到这个地步,还能有什么意见!接下来的讨论,大家的配合度明显提高。

中层干部会议顺利形成了1999年试行的出版社奖惩制度,首先是发行部、策划室的积极性极大激发出来,编辑部的干劲也相对增大起来。这次会议之后,出版社内开始有了传说:其实老聂也有脾气,他可不怕谁;不要以为老聂好说话,其实他门儿清;老聂不好蒙,出版社的事没有他不明白的,如此等等。其实,我亲爱的同事们,我何尝不想永远面带微笑,我也爱说“笑脸讲真理”的道理,可是,事到临头,胡萝卜大棒都得使啊。

可以说,匆匆忙忙制定出来的奖惩制度一定不会完善。譬如,策划室作为全社的市场营销部门,其奖惩标准与发行部完全一致,这并不完全合理。这样一来,他们的全部工作必将以市场销售为指归,而社里的社会效益实现、品牌营造、文学专业活动以及社会公益事业开展,这些也应当是策划室的工作内容,却与其奖金没有多少直接关系,尤其是在“二八法则”(即企业通常由20%的赚钱品种和80%的不赚钱品种构成)下那些80%的图书如何加强营销宣传,尽可能多地向市场铺货,这些问题也都来不及解决。当时最主要追求的是要让发行部、策划室把20%的赚钱品种做得更好,人文社当时面临的主要矛盾是账上没钱而又欠账多多,所以得让最后产生现金的部门受到更多激励。

奖惩制度的不完善还有不少。再譬如,让编辑部门从助理编辑、编辑、副编审、编审依层级递升,全年一人少则承担两万元,多则承担五六万元的净利润,显然是违反编辑出版规律的。尽管我断然拒绝承包到个人的做法,坚持要以编辑室为整体核算,以此避免个别编辑由于选题结构调整或工作实效不佳完成不了年度任务,年终拿不到奖金,同时也避免因为编辑单打独斗造成内部恶性竞争。另外,如此之重的利润指标无疑会成为撵着编辑脚后跟的一条狗,让他们全年为此疲于奔命,还怎么要求大家去组织冲击茅盾文学奖和国家图书奖这样的优质但不一定赚钱的书稿!我在会议总结时把自己的这些思考说了出来,然后说社务会还要设法就优质图书专门设立重奖,借此向在场的编辑室主任表达我对编辑工作高度的重视和敬意。

不过,及时制定的奖惩制度还是及时发挥了重要作用,此后紧接着提出的《牵手》七天出书的要求,出版部不再有二话,而且《牵手》全年印刷14次共18万册,没有一次脱期缺货。此后人文社一系列的重点项目,各个环节都没有发生脱节事故,也才有了后来一连串的成功案例。

是的,约瑟夫·斯蒂格利茨教授关于建立国有企业激励机制的观点是对的。从一定意义上来看,他是抓住了生产力的核心问题。可是,激励机制只是一句话,到底怎样才能激励,谁也没个准。作为经营者,我们只能是不断权衡,不断调整,后来在2001年和2002年做出了两次重要调整。头一次调整是对发行部和策划室的奖励指标做了调整,要求策划室业绩在与发行部挂钩之外,还要与编辑部门相关联,平息了编辑部门的某些不满情绪。后一次调整是取消了所有编辑个人利润指标,人文社编辑实行没有利润指标的“零利润,有提成”的奖励办法,据说编辑们算是松了一口气。

听说我离开人文社后,社里的奖惩制度还做了各种调整。我以为这很正常。激励机制的事情总是没完没了的,而正因为是没完没了,越发说明这件事情重要。当时全国上下正在推行国有企业三项制度改革,也就是劳动、人事、分配这三项制度改革,说是要改成“人员能进能出,干部能上能下,工资按劳取酬”,说是可以充分调动职工积极性、增强企业市场竞争力。可是,出版社当时还在实行事业单位企业管理,我哪里敢说改就改了呢?事业单位的出版社怎么可能“能进能出,能上能下”呢?搞急了恐怕要出人命。即便是几年后全国开展文化体制改革,把经营性出版社都改成了企业,许多干部员工,只要他没犯大错,社领导也还是没办法把他弄出去。这是许多国有企业的通病。何况文化人集中的出版社!出版单位有自己的特点,对编辑人员,要有激励,还要有耐心,更需要有尊重。对于文化人,钱多钱少既重要又不是最重要,最重要的是尊重。“士可杀不可辱”,能进能出,能上能下,最容易被不少编辑出版人看成是一种尊重或者屈辱,当社长的还是不要轻易去动为好。至于分配制度改革,基本工资薪酬有保障,多劳多得分配奖金,只要有制度在先,一般情况下绝大多数人还是能接受的。为此,我大力实行分配制度改革,并且主张每年末都要讨论修订奖励制度,尽可能照着“效率优先,兼顾公平”的原则去做,既保持平稳,又保证有效率就是了。

新任一社之长,还是要抓生产经营,否则事情就算不上开头。上任后的第八个工作日, 4月6日下午,我决定召开第一个生产经营会。

社领导班子大多数是编辑出身,对生产经营比较陌生,因而暂时还得由我来主抓生产经营。这对于我不是什么难事,在漓江出版社做社长时我就直接主抓这一摊。我打算在社里实行扁平化管理,作为社长更多介入到重点产品的生产经营中来,所以要更多的编辑人员直接介入最后的生产经营。

那天的会议有点儿别开生面。因为有新社长与大家直接面对面交流,自然有点儿新意;又由于要一些编辑人员直接陈述自己需要付印的图书,他们得简要介绍图书内容和特点,对市场需求有一些判断,据说这种做法在社里还不曾有过,因而也算是有新意。

生产经营会上,做完《国画》付印的决定,我看当代文学的编辑和刘张二位都松了一口气,可想而知,原先他们对我的决断抱着多么大的不确定性猜测啊。其实,我也松了一口气,于是用一种“公事已毕”的口气问道:还有什么项目吗?不曾想,还真有未了之事。坐在角落里的一位中年女编辑犹犹豫豫地说,我这里还有一部。

龚玉报告道,她编辑的一部长篇小说《牵手》,已经完成三校,已经超过合同规定的出书时间,是否付印,请领导决定;不然就得作退稿处理,赔给作者违约金。

下面议论起来。有人说,如果作品“就那样”,又何必要印!龚玉接着说了一个情况:中央电视台已经拍了同名电视连续剧,导演是杨阳,据王海翎说拍得不错,过几天就要在一套播出。

下面又议论开来。有的说,央视播出又怎么样?小说不好照样不好卖。有的说,周梅森的《人间正道》本来卖得好好的,拍成电视剧,央视一播,玩完,书卖不动了。有人又想起长篇小说《趟过男人河的女人》,本来还卖得正常,结果也是被电视剧搅黄的。一时间仿佛会议变成了央视破坏文学出版的控诉会。真难以想象,没过多长时间,风气完全改变,几乎所有的文学出版(包括自命不凡的人民文学出版社在内)都以小说将由央视一套或者八套黄金时间播出电视剧为一部长篇小说印数增长的重要依据,“一黄”“八黄”在出版业内叫得整天价响。可是当时,1999年4月初,人文社同事们还不信这个邪,大家的议论大气磅礴,颇让我好一番领教老牌文学出版社自负的一面,大长纯文学出版人的志气。

不过,我是明白当时电视已经成为强势媒体的,上不上电视,对于出版物的营销还是不一样的。待大家议论得差不多了,我做了一个算得上是审慎的决断:今天先不定这个项目。不是说电视剧拍得不错嘛?请大家先去看看电视剧,看了五集再来商量。

大家自然觉得这是一个适宜的决定,好几位同事表示不妨先看看电视。

接下来为《牵手》一书召开生产经营会。大家简单交流了一下观看电视剧的感想,一致认为应当抓紧付印,而且要在电视剧热播的档期尽快上市,要赶五一节前各地到货。为慎重起见,决定1万册起印,7天出货。付印7天出书,这在人文社历史上不曾有过,我态度坚定,要求明确,出版部主任也就不说二话。关于印数,我说了一个看法,那就是:很多畅销书是以滞销书为结局,有的书起印10万,卖掉8万,看起来不错,其实积压下来的2万多册的成本差不多把前面的盈利消掉;我们不妨学学欧美发达国家的出版商,他们比较追求多印次,有的书一年重印多次,以此为荣。所以,我提出一个思路,即“多印次,快节奏”,只要需要,随时加印,要保证市场不断货。

说到营销方案,当时在出版业内还很少使用此类营销学名词,因而听起来有点儿新鲜感。我在生产经营会上提出要求,凡要列入设立重点营销项目的图书,一定要制定营销方案。“谋定而后动”,兵法如此,市场经营也应当如此。我们对《牵手》一书的营销方案主要用心于用什么办法把小说和电视剧联系起来,要让人们在看了电视剧后还要去看小说。其中就设计了一些话题,譬如“小说《牵手》与电视剧《牵手》有何不同”“当代妇女的生存困境与出路”等等。事实表明,这些营销要点既能引起读者关注,也没有任何虚张声势的噱头,特别是没有故意拔高小说质量的意思,使得各方面还都能接受。

五一节的签售大获成功,策划室、发行部又根据电视剧在各省市分播动态,邀约王海翎连续奔赴各省市与读者见面,签售图书。比较激动人心的是那年的电视金鹰奖在长沙颁奖,《牵手》电视剧组齐聚长沙领奖。人文社请湖南省新华书店居中联系,让小说作者、编剧王海翎与表导演人员牵手亮相书店,引起读者的热捧。这让我们得到一些重要启示,即:我们正处在一个媒介时代,许多内容脱离媒介将难于传播,而某些媒介的力量足以改变事物本身,因而我们要高度重视媒介特别是新兴媒介的作用;传统出版属于传统媒介,要主动与新兴媒介牵手互动。媒介虽然神奇,却也要守住内容的本分;营销虽然可以制胜,然而,书籍还要接受时间的检验。为此,人文社在宣传《牵手》的过程中一直坚持对作品最客观中肯的评价“一部受到广大读者欢迎的长篇小说”,并没有把所谓“优秀的”“不可多得的”的赞语往上面堆。事实上,从后来的情况来看,这部作品并不是作者最好的作品。文章千古事,做书的人还是要记住:书籍最容易留下后患,过度宣传会招致更大后患。

行业内媒体对《牵手》营销现象予以关注,《中华读书报》的报道题目让我记得很清楚,标题称《人文社用〈牵手〉大练兵》。为什么记得清楚呢?无非这篇报道注意到了人文社的新变化,而不是一般地介绍关于一部书的营销案例。

1999年4月下旬开始出版发行《牵手》,起印1万册,此后连续加印,一年里共印刷发行18万册,而且基本没有库存积压,这是事先谁都没有想到的成效。

在人民文学出版社,我忽然有了一种也许有点儿自负的感觉,那就是:能够被编辑部上下都看好的作品,只要社里稍微认真去做营销,就可以在读者中和市场上产生比较大的影响。要知道,在外省做出版可就很不一样。特别是那些稍有地位的媒体,对外省出版社的重点书总也不免有点儿矜持的态度。这有点儿像竞技体育,著名球队总是更多吸引眼球,名声不大的球队累得半死才稍有喝彩。事实上后者的球技不一定就差前者多少,差的往往是喝彩,是气场。所谓“马太效应”,大体上就是这么形成的。

(聂震宁著《在朝内166号的日子里》已由江西高校出版社出版;本文为本报编辑选编稿,标题亦为本报所拟)

文章作者

人民文学出版社

发表文章86篇 获得0个推荐 粉丝2354人

精选古今中外的好文章

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里