“普世价值”的基因障碍

作者:袁越

2018-01-18·阅读时长9分钟

本文需付费阅读

文章共计4571个字,产生70条评论

如您已购买,请登录

人类这个物种发展到现在,不同族群之间已经有了明显的差距,这一点恐怕没人敢否认。问题在于,这种差距最初是如何产生的呢?这是所有人类学家和历史学家共同面对的终极问题。著名美国学者贾雷德·戴蒙德(Jared Diamond)撰写的《枪炮、病菌与钢铁》(Guns, Germs, and Steel)大概是迄今为止流传最广的试图回答这个问题的书籍,他在书中引经据典,证明人类族群之间的差别是由地理环境造成的,不同地域的相对位置、气候条件和动植物种类等等这些环境差异才是造成人类社会两极分化的主要原因。

戴蒙德的这套理论基于这样一个假设,那就是现代智人自从5万年前走出非洲之后就再也没有发生过大的改变,大家都差不多。当然小的变化有不少,比如相貌、肤色、眼珠颜色、身高和鼻梁高度等等,但戴蒙德认为这些都是“肤浅”(Skin-deep)的改变,里面是没变的,因为他相信5万年时间太短了,不足以改变人类骨子里的东西,所以不同族群之间的主要差别是文化层面的,属于后天的改变。

为了证明这一点,戴蒙德博士举了美国移民的例子。美国是个移民国家,各国移民到了美国之后很快就会变得和美国人一样了,这说明不同族群之间的智力发育水平是没有差别的,一个人无论祖先来自哪里,只要他从小生长在新环境,长大后一定能适应。

戴蒙德的这套理论非常“政治正确”,因为它把种族歧视政策的理论基础抽掉了。试想,如果大家的基因全都一样,差距只是“拼爹”的话,那你还有什么理由歧视人家呢?

更重要的是,这个理论为落后国家指出了一条几乎是唯一的道路,那就是以“普世价值”为模板,全面拷贝先进国家的成功经验。个中道理很简单:既然所有人本质上都是一样的,那别人的经验肯定可以拿过来学习效仿,所以说“普世价值”这个概念是戴蒙德理论所推导出来的一个必然结果。

无独有偶,日裔美籍学者弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)在他所著的那本《政治秩序的起源》(The Origins of Political Order)一书中同样假设世界各地不同族群在人性上都是相同的,其政治秩序的发展也应该遵循相同的规律,只是因为地理条件和气候环境的不同才导致了各自不同的发展路径。但这只是暂时现象,因为人性相同,大家追求的“普世价值”应该是一致的,最终结果必然是殊途同归。

这两本书流传很广,拥趸无数,但也有不少人提出了反对意见,比如美国犹他大学的人类学家格雷戈里·柯克伦(Gregory Cochran)和亨利·哈本丁(Henry Harpending)就对“人性相同”这一假设提出了质疑。两人指出,如果人性都是相同的,那么后进国家应该可以很容易地通过学习先进国家的经验而赶上来,但是实际情况并不是这样,而是正相反,绝大多数试图忠实地学习先进国家经验的后进国家都失败了。

他俩还发现,一个民族进入农业化的时间和今天的经济发展状况密切相关。也就是说,农业化开始得越早的民族,今天也就越发达,几乎没有例外,这是为什么呢?

他俩相信,唯一合理的解释就是人性其实是不同的,这才是不同民族和国家今天之所以会出现如此大的差异的主要原因。我们只有正视这个差别,不再强迫所有后进国家都去原封不动地拷贝发达国家的现成经验,才能对症下药,实现共同进步的目标。

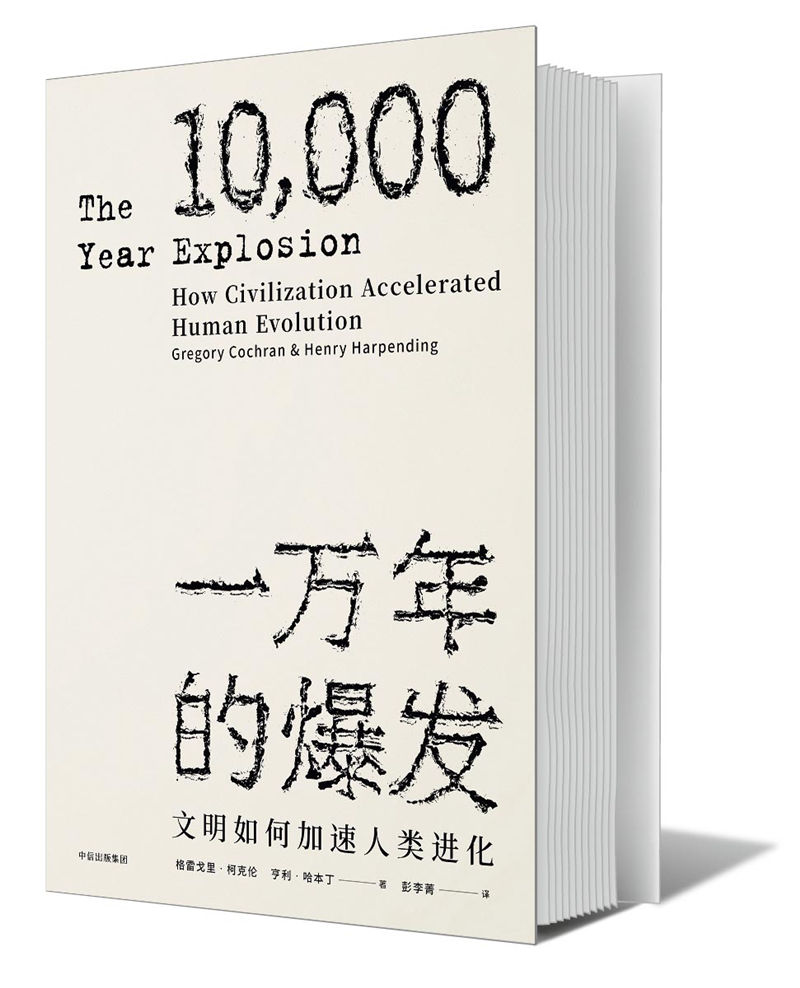

这是个革命性的结论,需要强有力的证据支持。于是两人合写了一本书,标题叫作《一万年的爆发》(The 10,000 Year Explosion),于2009年出版后在西方学术界引起了强烈反响,各派争议不断,至今余波未消。其实最应该读读这本书的是广大发展中国家的读者,所幸中信出版集团于2017年底将本书译成中文出版了,国内读者终于可以一睹尊容。

这本书有个副标题,叫作“文明如何加速人类进化”。作者认为,人类的进化速度在最近这几万年里不但没有变缓,反而越来越快,并在最近这1万年的时间里来了个大爆发,原因就是农业的诞生导致了文明的出现,彻底改变了人类的生活方式,因此这一阶段的人类进化不光是改变了身高肤色和相貌等“肤浅”的性状,还改变了人群的认知能力(智商)和情感模式(性格),后面这两点使得不同民族在面对相同的局面时会做出不同的反应,直接导致了强弱和贫富的差距。

文章作者

袁越

发表文章535篇 获得42个推荐 粉丝4200人

《三联生活周刊》资深主笔

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里