佛教造像:云冈、龙门、青州

作者:陈璐

2020-08-19·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5422个字,产生115条评论

如您已购买,请登录

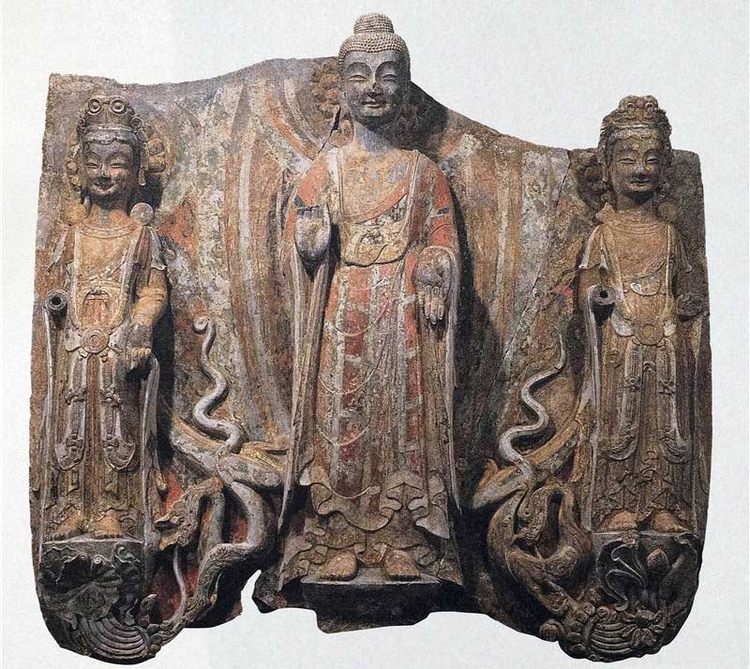

东魏时期的背屏式佛三尊造像,是典型的北魏晚期秀骨清像式造像,且更能体现出北魏晚期的汉化造像风尚。主佛面相方圆清秀,头身比例协调,身穿褒衣博带式大衣,身材消瘦

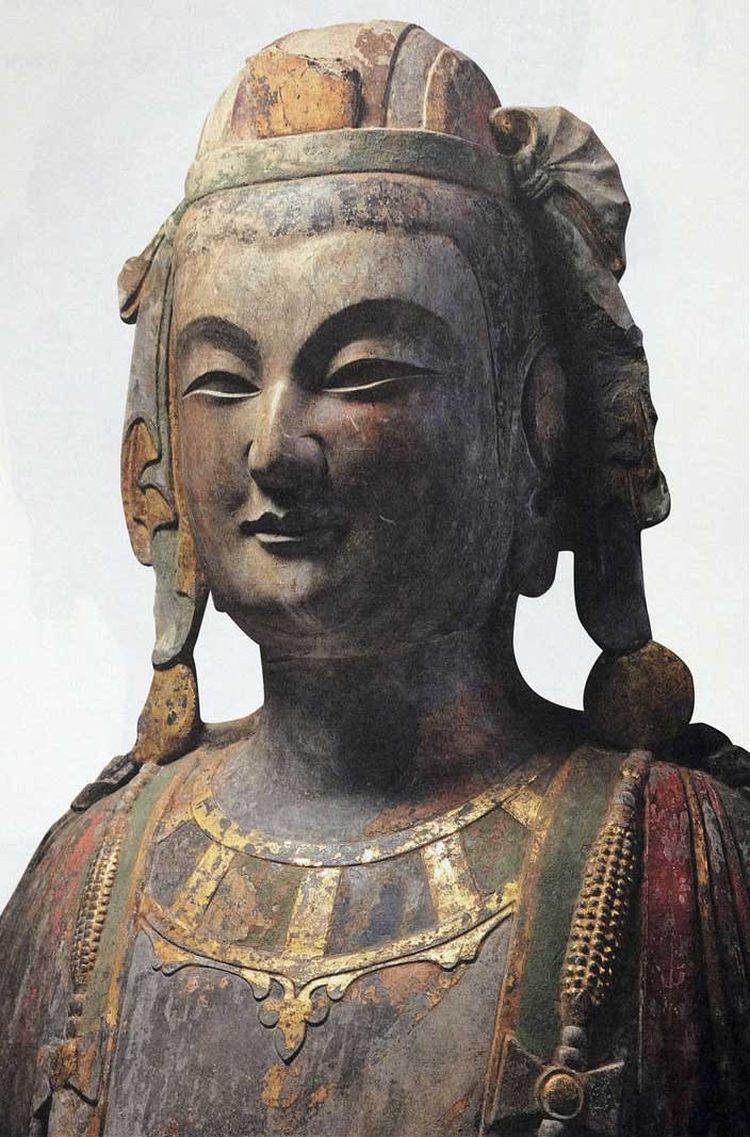

菩萨头像,北齐,贴金彩绘,高33厘米

古印度佛像的发展经历了三个高峰:贵霜时代、笈多时代和波罗时代,而其中两个都处于魏晋南北朝时期,这令该时期的中国佛教文化也随之得到极大的发展,成为了一个令人惊叹的历史高峰。在中国佛教的发展历程中,师仿与创新同时并存,起源于印度的中国佛教石窟造像艺术,也因此有了自己独特的发展轨迹。

云冈石窟与犍陀罗文化

公元453年,高僧昙曜与北魏文成帝拓跋濬的一次相遇,改写了中国佛教的历史,也为中国佛教造像艺术留下了珍贵的历史遗存:云冈石窟。这是著名的“马识善人”的故事。据说昙曜从中山游历到当时北魏的都城平城,也就是今天的大同,遇到文成帝出行的车队。文成帝并不认识这位高僧,但当昙曜为车队让出道路时,御马却张嘴衔住了昙曜的衣服不再前行。文成帝唤昙曜上前询问,发现这是位佛法高深的僧侣,拜他为国师,并命他开凿云冈石窟,这才有了云冈石窟的第一期工程,也就是如今的“昙曜五窟”。

这个故事被记载在《魏书·释老志》上,同时也记录了开凿石窟时的情况:“昙曜白帝,于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一。高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世。”现在山西大同城西46公里的十里河北岸山崖上,东西连续约一公里的洞窟中,第16至20窟即是“昙曜五窟”,开凿于公元460至470年前后,以三世佛造像作为题材,每个石窟的中央都雕刻着高鼻深目、眉眼细长的巨大佛像,分别代表着北魏历史上的五位皇帝。

北魏建国前,鲜卑族拓跋部几乎与佛教无缘。西方佛教得以在中土大地扎根,离不开僧人法果提出“皇帝即为当今如来”的思想。根据《魏书·释老志》记载,希望宣扬佛法的法果拜见北魏开国皇帝拓跋珪时,将他比作当世如来,并说“能弘道者人主也,我非拜天子,乃是礼佛耳”。佛教由此受到北魏统治者的推崇。

北魏永安三年的贾淑姿造佛三尊像,面部已经基本看不到北魏传统的秀骨清像特征

菩萨立像头像正面,东魏,贴金彩绘

云冈石窟第20窟的露天大佛,是云冈石窟的象征,也是最广为人知的一座佛像,代表的是北魏早期某一皇帝,传说是开国皇帝道武帝拓跋珪。由于洞窟的前壁已经崩塌,高13.75米的巨大佛像如今显露在外。这尊释迦坐像位于洞窟中央,左右是胁侍菩萨立像,然而右侧的已经完全消失,只剩下左侧这尊。主佛膝盖下的部位已看不太清,但胸部以上因为石质坚硬,保存完好。其造型古朴、气势宏伟,显示出北方游牧民族的剽悍强大,同时大佛面形丰圆,两耳垂肩,薄唇高鼻,袈裟右袒,带有有别于汉人的特征。

清华大学美术学院的李静杰教授告诉我,云冈石窟佛教造像强调写实表现,特别讲究人体的形体结构和比例关系,“这恰恰是汉化地区以前不受重视的方面,其根源在古希腊罗马,直接的动因就是犍陀罗文化的东传”。汉化地区,也就是敦煌以东,由中原王朝统治的地区一向不太注重写实的人体造型,只追求大体的形似。尽管也有秦始皇兵马俑的头部这样写实的雕塑艺术存在,但其身体都是用模范制作的,并且这也只是昙花一现,很快消失了。但在公元5世纪,因为犍陀罗文化的东传,中国汉文化地区的造型艺术达到了相当的高度。

犍陀罗为今巴基斯坦北部白沙瓦盆地周边地区,与阿富汗相邻,属于古代印度十六大国之一,因为地理单元上属于印度板块的西北部,又被称为西北印度。公元1世纪至公元5世纪,佛教在犍陀罗地区盛极一时。因为犍陀罗地区地处东亚、中亚与印度次大陆的交通要道,希腊、罗马、波斯、印度等不同文化都曾深刻影响了当地佛教,形成了著名的犍陀罗佛教艺术。

文章作者

陈璐

发表文章77篇 获得17个推荐 粉丝272人

前《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里