司马氏家族与魏晋百年纷乱

作者:刘怡

2020-08-19·阅读时长17分钟

本文需付费阅读

文章共计8776个字,产生81条评论

如您已购买,请登录

司马家的“三代之变”

司马绍并不清楚父亲的眼泪因何而起。尽管按照籍贯,他和父亲都是琅琊国人,在江东地界属于客居。

《世说新语》把“举目见日,不见长安”的故事收录在“夙惠”一节下。“惠者,慧也。”司马绍幼年时,坐在父亲司马睿的膝盖上。父亲接见长安来的客人,问及洛阳近况,“潸然流涕”。司马绍颇感不解,于是详细询问了家族东渡的前因后果,并根据“不闻人从日边来”一事,推导出了太阳远于长安的结论,使父亲“异之”。但到了次日群臣云集的宴会上,他却又改口称“日为近”,理由是“举目见日,不见长安”。后者于他,未免太抽象了。

刘义庆记录这则轶闻,初衷大约的确是为了赞叹司马绍的早慧。然而仔细梳理,其中又不无弦外之音。永嘉(晋怀帝307~313年所用年号)初年,司马睿在王导等人的建议下渡江驻节建邺,以安东将军、都督扬州江南诸军事、假节的身份在江东打开局面,同时继续观望北方形势。长安来客之事,极有可能发生在311年前赵军队攻陷洛阳(即史家所谓“永嘉之乱”)前后。当时匈奴兵迫近晋都洛阳,城中发生饥荒,惨状不可胜数,而长安犹在晋军控制下,故客人可以自长安来而言“洛下消息”。司马睿南下之前,曾在洛阳为官,对京城自是不无感情,故而流泪。但按照时间线,此时的司马绍应该已有10多岁年纪(生于299年),无论如何不当是坐于父亲膝上的小童。“举目见日,不见长安”,更像是东晋士人对时运变迁的一种感慨——对司马睿这种“八王之乱”后期因避祸而南下、被迫暂厝江东的宗室子弟来说,长安、洛阳依然是去今不远的太平年代的鲜活记忆。但对他们的下一代、在江东长大的司马绍来说,长安不过是文字游戏中的陌生地名,已经不值得“流涕”了。

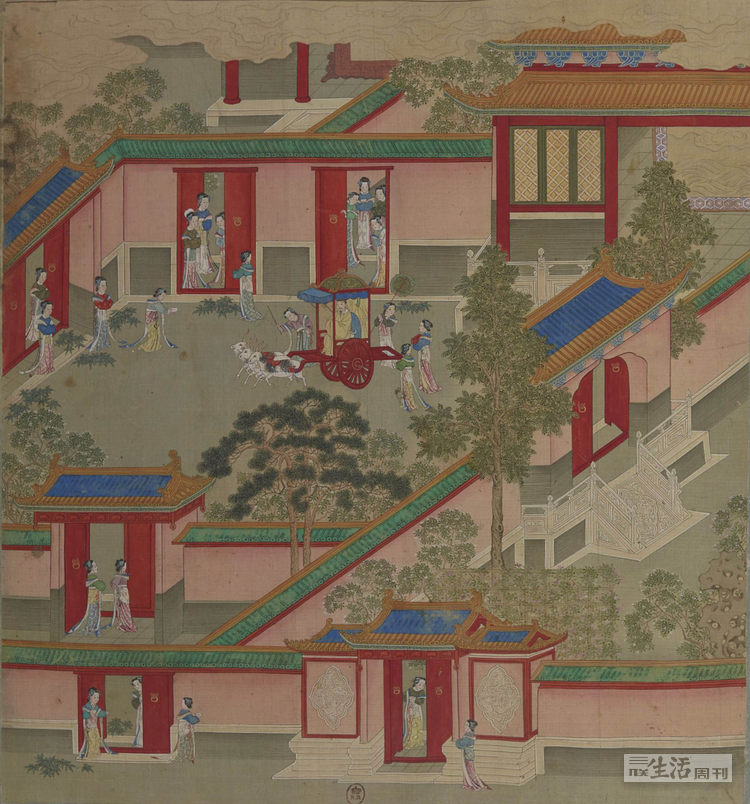

魏舞阳宣文侯司马懿像。西晋建立后,追尊其为高祖宣皇帝(FOTOE供图)

司马绍的高祖父司马懿大概很难喜欢这样的“抖机灵”段子。曹魏太和、青龙(公元227~237年)年间,司马懿曾以长安为大本营,使蜀汉丞相诸葛亮的北伐大军数度无功而返,由是奠定自己在曹魏政权中的勋臣地位。随后,以“高平陵之变”为起点,历经祖孙三代人的经营,司马氏家族最终得以在公元266年篡魏称帝,并在14年后渡江灭吴,结束了东汉末年以来天下分裂的局面。当司马懿的曾孙司马睿在276年出生时,关中古都长安与中原名城洛阳已悉数处于晋王朝统治之下。反倒是30多年后他寄身的江东,当时尚在“外国”境内。

发迹于关中名郡河内(在今洛阳、开封一带)的司马氏家族,自称先祖乃是项羽所封十八位诸侯中的殷王司马卬。西汉定都长安,在京畿周边设“三辅”“三河”七郡以为拱卫,河内郡即在这“三河”之中。俟光武帝推翻新莽政权、迁都于洛阳,与东都仅隔一水的河内郡地位自是愈发突出。故而司马氏家族自东汉中叶时起,即有在朝为官的记录;司马懿的曾祖、祖父、父亲三代,都出任过郡守一级的高级地方官,俨然当时新贵。

日本九州大学名誉教授川本芳昭在其著作《中华的崩溃与扩大:魏晋南北朝》中注意到,西汉末年以降,伴随地方社会贫富差距的扩大与阶层分化的兴起,豪族势力在州郡层面逐渐成为具备可观政治动员能力的新势力。武帝之后,汉王朝以儒学作为官方意识形态的设计,又导致州郡豪族中日益生出“由武入文”的风气,其子弟往往博学好古,杂习经史。及其年长,设在洛阳的太学和全国士人之间的交际网络使得一郡名士的声望有可能上升到全国。“州郡”“天下”两个士人圈子频繁互动,为地方豪族背景的士子介入中央政治创造了条件。

文章作者

刘怡

发表文章196篇 获得4个推荐 粉丝2502人

身与名俱灭、江河万古流

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里