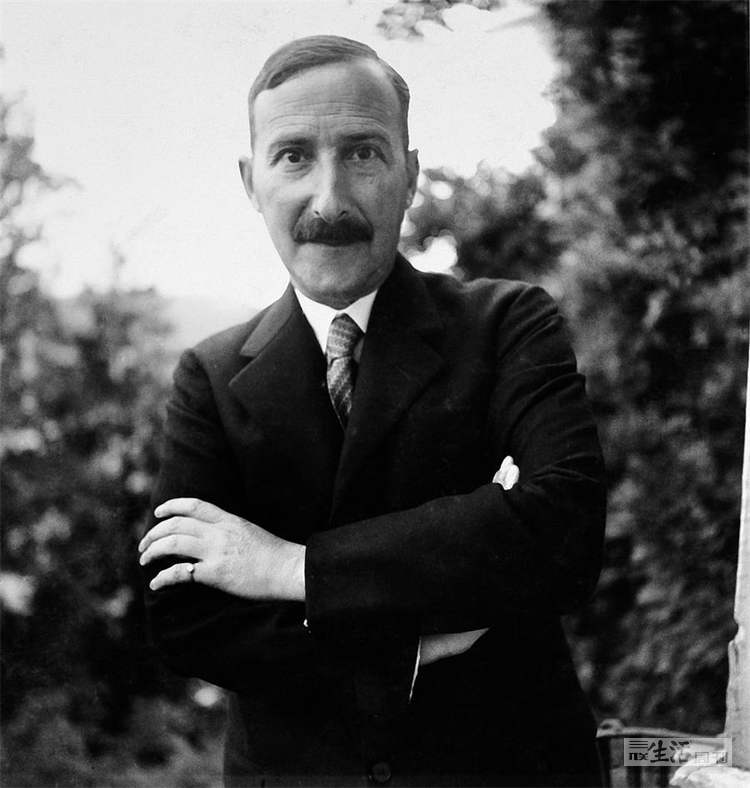

重读茨威格

作者:Pu Shi

2022-03-29·阅读时长8分钟

1942年,流亡巴西的德语作家茨威格与妻子一起服毒自杀。今年是他逝世80周年。在写作这个封面的过程中,俄罗斯与乌克兰之间的冲突正成为世界焦点;重读茨威格,也成为我们尝试理解和回应现实疑惑的一次探索。

茨威格所生活的“昨日世界”是一个现代性尚未全面降临和渗透的世界,在现代世界中聚集起巨大能量的“民族主义”在古老的想象里还没有显影。那个世界还存在着“王朝”的政治体系,王权把事物环绕在一个至高的中心四周,将它们组织起来。它的合法性源于神授,民众是臣民,还不是公民。

本尼迪克特·安德森在《想象的共同体》里这样描述它与现代世界的各自特质:“现代概念中,国家主权在一个法定疆域内的土地上所发生的效力,是完全、平整和均匀的。但在比较古老的想象里,国家是以中心来界定的,国家与国家之间的边界交错模糊,主权也有相互渗透重叠之处”。17世纪时,“神圣君主”自然而然产生的合法性在西欧慢慢衰退;1789年法国大革命之后,统治者就不得不主动地为他们的合法性辩护了。一个常被遮蔽的认知是:前现代的帝国与王国能够维系他们对极度多样而异质的领土的统治,这些领土甚至并不连成一个整体。旧的合法性无声无息地消亡之际,很多君主开始了对“民族”身份的探求。

茨威格出生于19世纪末,正值欧洲自由资本主义的黄金时代。作为一个哈布斯堡王朝的奥地利犹太人,他见证了两次世界大战,并在这个过程中失去了祖国,长期流亡。战争虽未以直接的暴力形式施加于茨威格,但它以人为强力造成的痛苦和创伤,将所有被迫卷入其中的人的生命经验都变成了一定程度上的赝品——正如茨威格说,他是这段历史的“牺牲品”。

1914年以前的国际自由旅行是以国家的连续性,也就是和平,为背景的。流亡中的茨威格在回忆第一次世界大战前的“黄金时代”时,这样写道:

“在我们那个几乎已有一千年历史的奥地利君主国,好像一切都会地久天长地持续下去,而国家本身就是这种延续性的最高保证。国家赋予自己公民的权利,是由自由选举出来的代表人民的机构——国会用书面文件确认的,同时,每项义务也都有详细的规定。我们的货币——奥地利克朗,是以闪光发亮的硬金币的形式流通的,也就保证了货币的不变性。每个人都知道自己有多少钱,能干什么或不能干什么。一切都有规范、标准和分寸。拥有财产的人能够准确确切算出每年赢利多少,公职人员和军官能够有把握地在日历中找到哪一年他将擢升和退休。每户人家都有自己的固定预算,知道一家人食住要开销多少,夏季旅行和社交应酬要花费多少,此外还必须留出一小笔钱,以敷生病和意外的急需。自己有住房的人都把一幢房子看作子孙后代留下了万无一失的家园,庭院和商号都是代代相传;当一个乳婴还躺在摇篮里时,就已经为他以后的生活存下了第一笔钱。”

这种断裂开始于1914年的夏天。斐迪南大公遇刺的消息将“历史”带入他的个人生活,人为的戏剧化将他周围的环境变为一个剧场,一个舞台。历史戏剧的力量处处在扭曲和背离真实:奥匈帝国的错觉与失误,试图以战争摆脱虚弱焦虑的强权幻觉,最终导致自我毁灭的怪圈……这一切都有“失真”的成分,茨威格的记忆也开始发生转向。在茨威格看来,“一切改变都源于一场毒害了欧洲文明之花的瘟疫:民族主义”。本尼迪克·安迪森称其为王朝和帝国所罹患的“象皮病”的产物,首先是词典编纂和语言学方面的革命,最后爆发出瓦解旧世界的力量。虽然茨威格以一种清醒不断提醒世人:那些新近人造出来的概念是不真实的空壳,它们离间了原本友好的人群,滋生了仇恨;然而,政治、战争和强力不断将它们根植于生活背景中,以至于它们与生活之间的界限越来越模糊不清。

时代动荡降临前,有一些很细微的精神症状悄然无息地发作,茨威格敏锐地感受到这些新时代症状的刺痛。民族主义开始发作最初的表现是对外国人的仇视,直至到处抵制和驱逐外国人。旅行增加了很多新麻烦,今天看来不过只是较为繁复的常规手续:左面、右面、侧面、正面照片,头发剪短到看得见耳朵,必须留下指纹,出示健康证明、防疫针注射证明、警察局证明、邀请信、品行鉴定和经济担保书等。在十九世纪末生活过的茨威格,察觉到这些意味着什么:当人们不停地接受盘问、登记、编号、检查和盖章时,人已经慢慢失去完全的主体性,渐渐变成客体,变成官僚体系中具有某些属性的物,而人所拥有的权利都只是官方的恩赐。这些细小的症状如此微不足道,却又是不自觉的大规模集体精神失常开始积累的蛛丝马迹。当奥地利的局势让他失去了奥地利护照,他不得不向英国当局申请无国籍者身份证时,他意识到,这是一种申请得来、“随时都可能被收回的照顾”。一夜之间,他由一位在英国支付外汇并纳税的有身份的绅士,降格至“避难者”。

某种信任感无声地蒸发掉了,失去了自己国家公民权的保护,在异国待久了,有时会被驱逐或遣返自己的国家。当你拥有国籍和护照时,你难以察觉它是你身份的一部分;当你失去国籍和护照时,你才体会到,“早先,人只有一个躯体和灵魂;今天还得外加一个护照,不然他就不能像人一样被对待”。正是流亡生活让这位早先的世界主义者发现,流亡带来了谨小慎微,处处仰仗外国人恩赐的那种谨小慎微;原来的他、真正与他相一致的天性,被破坏了。虽然茨威格反对民族国家,反对护照与国境线,然而,在一个正在形成的新世界中,一旦你的身体被排除在由暴力所划定的疆界之外,将是一种手无寸铁孤身置于丛林的恐怖。

写作茨威格这篇文章的过程中,我重新阅读了他在两次世界大战期间写作的《人类群星闪耀时》。或许是因为也经历了一些人生的风浪,这一次读,获得的感受竟与以往完全不同,甚至可以说截然相反。过去我得到的印象是,这是一部赞颂十四个重要历史时刻人性光芒的英雄人物特写集,而这一次重读,我看到这些闪耀的历史时刻原来漂浮于广阔深邃的暗夜之上,这暗夜不乏丑恶。那些创造历史的关键时刻不只是璀璨,而是充满神秘的厄运、血腥暴力和死亡,被不可违抗的命运力量所左右支配。

就让我们来看看,“文明”定格之前,尚未被禁锢的人的嗜血本性吧。1513年,在巴尔沃亚的目光第一次看见太平洋之前,他做了什么?他在西班牙的海外小岛上弄死了国王派来的合法总督,擅自赶跑了执法长官。“英雄冒险家”的声望只是一种文明的错觉,他们通常还是强盗、反叛者、篡权者和亡命之徒。当西班牙朝庭的船只即将来执行对造反的巴尔沃亚的判决时,这个知道太平洋秘密的人无处可逃,只有一个办法能为他的放肆开罪,那就是更为放肆。

“如果他能在司法人员抵达前或在差役为他戴上镣铐前发现另一片大洋和黄金国,他就能得救。在这有人居住的世界尽头,只有一种可能的逃亡方式,那就是以一种辉煌的方式逃亡,遁入不朽。”为了逃避绞刑或牢狱之灾,巴尔沃亚开始亡命之徒的冒险。这股冒险的激情伴随着恐怖,这是大海航时代西班牙征服者性格和行为中共同混杂着的特质。在他们炽热的灵魂深处,既有那个年代的基督徒才具备的对上帝的虔诚,又有以上帝之名书写的灭绝人性的大屠杀;他们一面以勇气、牺牲精神和耐受力创造神圣英雄业绩,一面又以不知羞耻的方式尔虞我诈,以卑鄙铸造尊严。在巴尔沃亚向太平洋逃亡的路上,他像所有西班牙殖民者一样残杀手无寸铁的印第安俘虏,让恶狗撕咬和吞噬他们;第二天,在瞭望太平洋的那一刻,他们又能用拙劣而粗糙嗓门唱起虔诚的圣咏。1513年9月25日,人类就是这样通过巴尔沃亚的眼睛第一次见识到地球上最后一片陌生的大洋的。那道目光是不朽的一瞥,然而,茨威格提醒我们,这道“文明”微光闪耀的背景,是潜伏在历史广大暗夜中的残暴。

1934年,流亡伦敦的茨威格被疲惫侵袭。他写道:“我又要坐在写字桌前当学生,早晨疾步走到图书馆去,只不过不再那么虔诚,不再那么热情罢了;头发已经灰白,疲惫的心灵蒙上了薄薄的沮丧”。面对历史和战争,茨威格渐渐成为一个手无寸铁、无能为力的见证者,语言无法成为他的武器;他也越来越看到他所信仰的欧洲主义与和平主义在现实世界之不可能。

在生命的最后时刻,茨威格写了16世纪的法国文学家蒙田。对于茨威格来说,蒙田是那种经历了种种失望之后才能读懂的作家。蒙田自由和不受蛊惑的思考,慰藉了像他这样被命运抛入到动荡不安世界中的人。经历了一个用战争、暴力和专横意识形态威胁着每一个人的生活和自由的时代,才会知道,在那些乌合之众疯狂的时代里始终忠于最内在的自我,需要多少勇气、诚实和坚韧。在这样的时代里,最难的不是反抗,不是做成什么事,“而是在群众性的灾难之中不被玷污而保持住自己思想的独立”。当一个人对理性和人类尊严丧失信心时,他才会颂扬在混乱世界之中独处独醒的人,看到他们的了不起之处。

在茨威格生命的终点,他曾有过打算,在巴西重建他的生活。巴西人还未受“文明”浸染的淳朴温暖了他,所有人,无论种族、民族,都能在巴西被包容,这让他一度看到了未来的希望。但他的年龄和精力已经不允许他这么做。从他与朋友的通信来看,他的朋友认为他对巴西的描述是“无根”的,这可能也影响了他,促使他最终还是回到欧洲文学的传统中。可是,“无根”这个词,究竟又有多大的意义呢?“根性”作为一种属性被赋予的价值,难道不是另一种词语的诱惑吗?

写完文章,我阅读了同事艾江涛的文章。文章中写道,原来不少文学评论家认为茨威格只能算“二流作家”。然而,这个文学上的分类现在对于我这个读者来说,已失去了意义。写的时候几次恍惚,觉得写的不仅是茨威格所经历的两次世界大战之前和之间的世界,当下现实也闯入进来,投下绰绰影子。透过各种屏幕,我以极近距离旁观着乌克兰危机的进程。日常生活再次被一种闯入的力量破坏,突然间,所有人被卷入到“历史话语”的漩涡,在一个以暴力为底层逻辑的符号体系中丧失了部分主体性。“历史总是重复它自己”,这句话真是一种谄媚;它既重复,也断裂,或许不如说:历史总是模仿它自己。

文章作者

Pu Shi

发表文章148篇 获得0个推荐 粉丝1851人

用户

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里