《朱生豪情书全集》:爱与理想皆为天外星光

作者:三联生活周刊

2019-08-28·阅读时长6分钟

本文需付费阅读

文章共计3254个字,产生28条评论

如您已购买,请登录

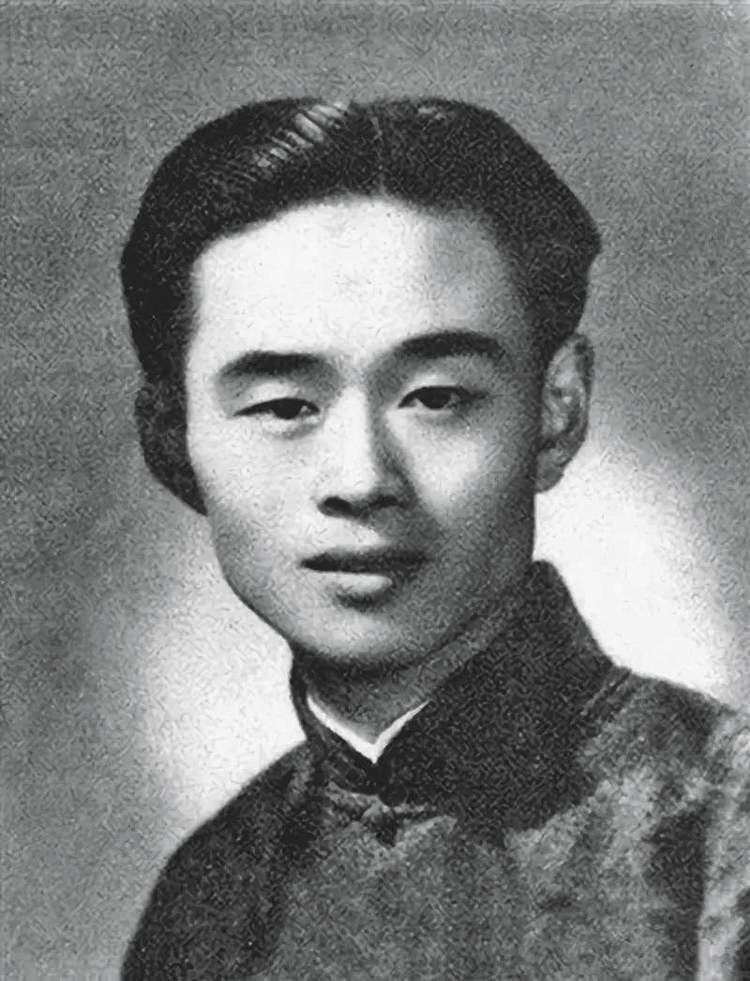

朱生豪

文/张佳婧

似乎历来作家的情书都逃不了被语录体化的命运,说起翻译家朱生豪的情书,人们往往想到的是“醒来觉得甚是爱你”“我是宋清如至上主义者”等句子。美则美矣,却仍旧只见树木,不见森林。

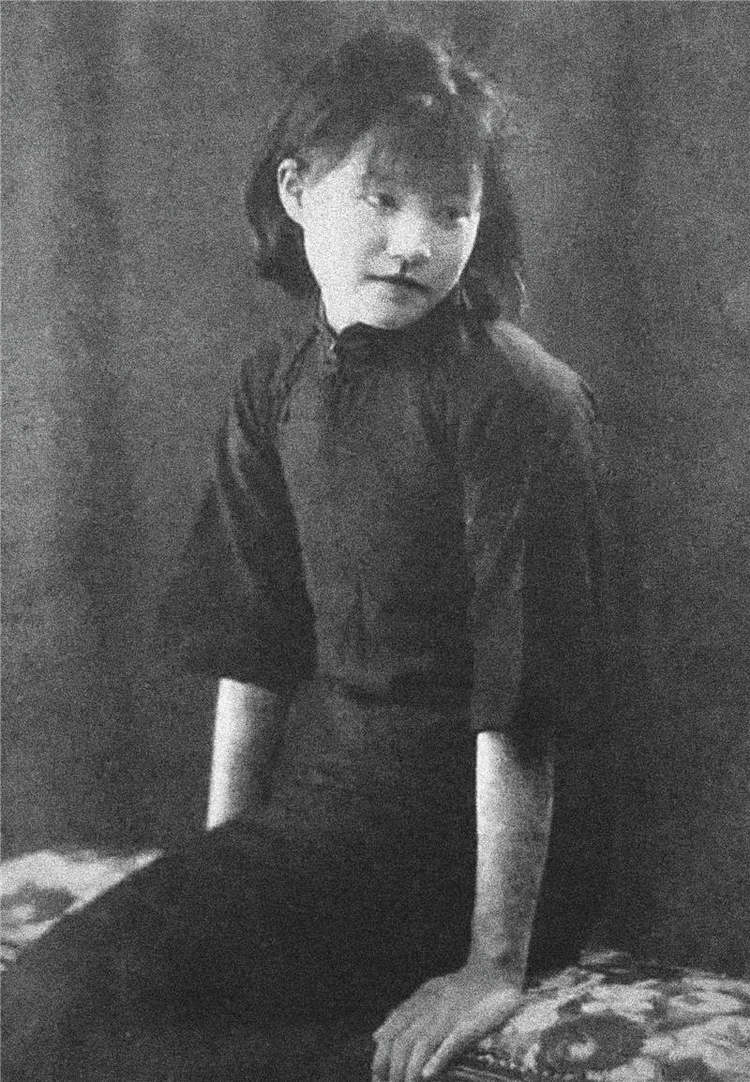

宋清如本人对这些信件的认识可谓大气而深沉:“这些残存的信件,既非学术研讨,也没有政治宏论,时代的脉搏极为微弱,无非是个人生活的叙写、情绪的抒诉,以及读书的心得、电影的观感、工作的记述。但是,就前后综合而言,其中有着鲜明的发展变化。从颓唐、苦闷、无聊转而奋发努力,其中贯穿着的主导思想是他的事业心。”她更希望读者能够通过这些信件“认识理解一个30年代的知识青年在那特定的时代中独特的思想和生活历程”。

1932年,出身名门望族的宋清如辞去家中为她定下的娃娃亲,前往杭州之江大学求学。入学不久后,出于对诗歌的钟情,宋清如参加了“之江诗社”的活动,但因为不了解诗社对旧体诗的偏爱,这位中文系的才女刚来便碰了钉子,一首半文半白的“宝塔诗”被诗社的“老夫子”们不屑一顾。唯有一位男子读了以后,“带着微笑把头低了下去”,他就是宋清如后来的挚友与丈夫——朱生豪。

几天以后,朱生豪同宋清如去信一封,附上了三四首他的新诗,请宋清如指正。一来一往,两人便养成了写信交流诗歌创作的习惯,而后,才子佳人自然而然地从诗词歌赋聊到人生哲学,不觉之间早已结下深重情谊。1933年,朱生豪从之江大学毕业,前往上海,任世界书局英文部编辑。毕业不久的他给宋清如去信《鹧鸪天》三首,一句“不须耳鬓常厮伴,一笑低头意已倾”便诉尽心中情意。

宋清如

与此同时,这也拉开了两人十年异地的序幕。这期间两人一直通过书信互诉衷肠。对于这些一笔一画写就的信件,宋清如一直悉心珍藏,只可惜在抗日战争中和后来的“文化大革命”时期,大量书信要么散佚要么被毁坏,只留下了1937年之前朱生豪寄给她的书信,但也多达306封。两人辞世以后,他们的儿子朱尚刚将这些书信以时间为序集结成册,也就成为我们现在看到的《朱生豪情书全集》。

和许多有志青年一样,刚刚进入社会的朱生豪同样怀抱着满腔热血,他的诗作《别之江》何等洋洋洒洒,“从今天起/我埋葬了/青春的游戏/肩上/人生的负担/做一个/坚毅的英雄”。可是,一到上海,机械的工作、单调的生活、困窘的经济,使他看不到前途出路,他反复同宋清如倾诉自己的郁结:“天!我愿意烧,愿意热烈,愿意做一把火,一下子把生命烧尽。我不能在地窖里喊忍耐,一切是灰色的难受。……生活的孤独并非寂寞,而灵魂的孤独无助才是寂寞。”

文章作者

三联生活周刊

发表文章6017篇 获得13个推荐 粉丝47337人

一本杂志和他倡导的生活

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里