晋祠的烟火气

作者:张星云

2020-03-04·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6471个字,产生66条评论

如您已购买,请登录

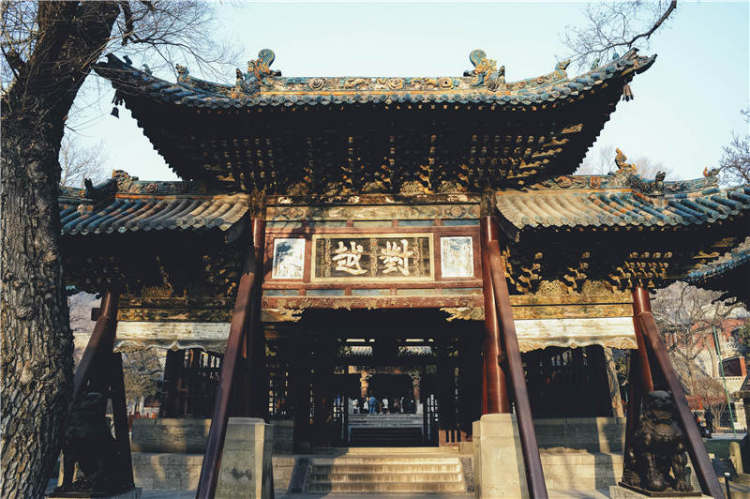

从会仙桥过智伯渠开始,人们的行进路线就已经被限定在以圣母殿为终点的轴线之上了,台基始终相连,地坪随着台阶不断升高,空间情绪也随之高涨

摄影/王旭华

虽成名胜,仍为古迹

晋祠太有名了。

李白留居太原数月,说“时时出向城西曲,晋祠流水如碧玉”。欧阳修则用“我来览登为叹息,暂照白发临清泉。鸟啼人去庙门阖,还有山月来娟娟”来描写游人散尽的黄昏时刻。傅山在此隐居时,作“雾柳霾花老眼憎,云陶稳睡拔鸡鸣。晋祠三日无吟兴,只忆观澜智勇生”。

正是因为它太有名,离太原市区又这么近,所以梁思成本没想过去考察。“闻人名士由太原去游览的风气自古盛行。我们在探访古建的习惯中,多对‘名胜’怀疑:因为最是‘名胜’容易遭‘重修’的大毁坏,原有建筑故最难得保存。”

1934年8月,梁思成和林徽因应美国好友费正清邀请去汾阳消夏。“直至赴汾的公共汽车上了一个小小山坡,绕着晋祠的背后过去时,忽然间我们才惊异地抓住车窗,望着那一角正殿的侧影,爱不忍释。相信晋祠虽成‘名胜’却仍为‘古迹’无疑。那样魁伟的殿顶,雄大的斗拱,深远的出檐,到汽车过了对面山坡时,尚巍巍在望,非常醒目。”

一个月后他们从临汾回到太原,归途特意在晋祠短暂停留,调查后发现,那座拥有巨大殿顶的建筑叫做圣母殿,果然是典型的宋代木构,遵照《营造法式》的“副阶周匝”和减柱法,殿内极宽敞,屋架全靠墙外回廊上的木柱支撑。

如今进入晋祠,需要很长时间的“跋涉”才能抵达整个区域最深处的圣母殿。先从山门也就是晋祠博物馆的正门进入,然后笔直走,绕过明清时期的戏台——水镜台,登上跨过古老水渠智伯渠的石质会仙桥,穿过宋代金人台和明代对越坊,就可以看到以前被用作祭祀献祭的金代木构建筑——献殿。献殿再向前是鱼沼飞梁,这座石柱与木质斗拱结合而成的十字形桥面被架设在晋水源泉鱼沼之上,与它身后的圣母殿同为北宋建筑,也是晋祠的国宝建筑。

穿过明代对越坊,就可以看到以前被用作祭祀献祭的金代木质建筑献殿

不过这条中轴线只是晋祠内极小的一部分,环顾四周,除了圣母殿,还有求子的苗裔堂、拜东岳的东岳祠、供奉关公的关帝祠、拜水母娘娘的水母楼、供奉药王真君和黑龙王的三圣祠,以及唐开国功臣尉迟恭的别墅,明大臣王琼建的晋溪书院等。正如梁衡所描述的一样,“在这山下水旁,参天古木中林立着百余座殿、堂、楼、阁、亭、台、桥、榭。绿水碧波绕回廊而鸣奏,红墙黄瓦随树影而闪烁,悠久的历史文物与优美的自然风景,浑然一体,这就是古晋名胜晋祠”。1982年,时任《光明日报》山西站记者梁衡写下那篇著名的散文《晋祠》,文章见报半年后入选人教版初中语文课本,自此晋祠在国人心目中的知名度更高了。

与空间不大又规划严格的寺院不同,晋祠太特殊了,它更像一个大花园,将不同时期、不同信仰、不同功能的诸多祠庙建筑安置在一个空间内,这显然也让此前大量考察寺庙和宫殿建筑的梁思成很是兴奋,他当年这样写道:“一进了晋祠大门,那一种说不出的美丽辉映的大花园,使我们惊喜愉悦,过于初时的期望。无以名之,只得叫它做花园。其实晋祠布置又像庙观的院落,又像华丽的宫苑,全部兼有开敞堂皇的局面和曲折深邃的雅趣,大殿楼阁在古树婆娑池流映带之间,实像个放大的私家园亭。”

但由于当时营造学社的重点研究对象是唐宋时期的大型宫殿、佛寺等建筑,因此晋祠的调查报告只写了很短的一小段,发表在1935年《中国营造学社汇刊》第五卷第三期梁思成、林徽因合著的《晋汾古建筑预查纪略》之中。不过其中的只言片语,也是在近80年后才被后人解读。

文章作者

张星云

发表文章193篇 获得19个推荐 粉丝1035人

《三联生活周刊》主笔

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里