“李约瑟之问”:诞生与命运

作者:Pu Shi

2020-11-11·阅读时长27分钟

本文需付费阅读

文章共计13512个字,产生72条评论

如您已购买,请登录

问题的诞生

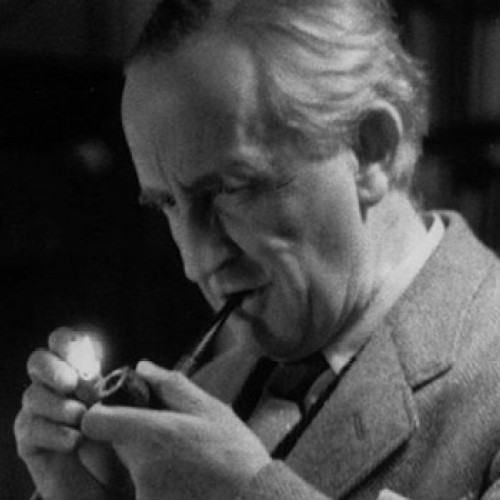

1937年夏天,一位叫鲁桂珍的中国女性从上海启程,跨越大半个地球,乘船到达伦敦。鲁桂珍研究动物肌肉收缩学,对生物化学有兴趣,此行是到剑桥大学拜师生化学家李约瑟(Joseph Needham)。与她同行的还有两位年轻科学家,沈诗章和王应睐。在伦敦待了一晚后,他们搭乘火车前往剑桥,在离剑桥火车站不远处找到一所公寓住下来。

对于她与李约瑟头一次见面的情形,鲁桂珍在回忆录中写,她本期待一位“有着一丛白胡子的老人”出现,没想到站在眼前的却是位“年轻、黑发,因为跑来跑去而气喘吁吁的生化学者,穿着带有许多破洞的白色工作服,是做实验时给酸液浇的”。李约瑟是个英俊有魅力的人。鲁桂珍后来写:“我完全没有想到,我的同伴和我对李约瑟会有那么巨大的影响;我以为他对我们的兴趣不会比其他的博士研究生来得更大。只不过在我们与李约瑟之间,却发展出某种奇特的吸引力。”1937年到1938年秋冬之际,她与李约瑟坠入了爱河。

李约瑟的日记里记录下与鲁桂珍约会的点滴:他们在镇上用晚餐,地点有时是他们喜欢的印度餐馆,有时是一家意大利餐馆“威尼斯人”;他们去电影院看电影,手挽手在大雪覆盖的白克斯街漫步,或沿着结冰的河岸走到格兰切斯特,还到法国短暂旅游。李约瑟当时已结婚,妻子李大斐是一位肌肉化学家。李大斐清楚发生的一切,但她非常容忍,三人常一起以朋友兼同事的身份出游,李约瑟和鲁桂珍也完全不隐藏他们之间的恋情,有时,在剑桥的寒冬里,三人会在当地小酒馆的焦炭火炉前挤成一团。20世纪30年代的剑桥大学圈思想前卫,李大斐和李约瑟的婚姻是开放式婚姻。李大斐的私人信函里反映出,她很喜欢鲁桂珍,欣赏她的聪明、毅力和勇气,即使她是丈夫的情人。

1937年,鲁桂珍(右一)在英国

大概在1938年2月的某个夜里,在李约瑟位于剑桥市中心凯斯学院的K-I房间中,他与鲁桂珍在研究室内的一张床上抽烟。按照李约瑟当时的大学日记,他问鲁桂珍:“能不能把香烟的中文写给我看?”鲁桂珍写下来,他在日记上把“香烟”两个中文字照着写了一遍,共22画,意思是“有香味的烟”。李约瑟领悟到,比起英文来,中文的结构更有趣。这是他第一次书写一个遥远地区的异族文字,在他写下这两个文字时,他进入到一个全然陌生的世界,一切以不同的方式排列组合。那是一个顿悟时刻,按照为其作传的英国作家西蒙·温切斯特的说法,那个时刻“属于语言学而非情色范畴”。李约瑟立刻要鲁桂珍做他的中文启蒙老师,决定从零基础开始学习中国文字,而他当时已是一个知名的生化学家。鲁桂珍是这样评价的:他不是在传统学院式中文教育的磨炼下出身的专业汉学家,也不是传统的历史学家,更没有受过正式的科学史训练;他就像个接受通才教育的剑桥大学生,在专业之外广泛伸出探索的触角。

随着对这几位中国留学生,特别是对鲁桂珍了解的深入,李约瑟发现,“我们对科学的掌握以及对知识的洞察力完全一样”。这让他产生了一个心灵追问:为什么科学只发轫于西方?也有一种说法认为,是这三位中国留学生向他请教,为什么“近代科学仅仅起源于欧洲”,才让他开始思考这个之前他从未思考过的问题。后来他在一篇题为《东西方的科学与社会》的文章中回忆,大约就是在1938年这一年,他开始酝酿写一部系统的、客观的专著,来论述中国文化区的科学史、科学思想史、技术史和医学史。当时他注意到的问题是:为什么现代科学只在欧洲文明中发展,而未在中国或印度文明中成长?最初他认为,这也许是个“一列火车遮挡住了另一列火车”的问题。这个问题后来成为他写作巨著《中国的科学与文明》(又译为《中国科学技术史》)的一个动机,也构成了著名的“李约瑟之问”的一半。

文章作者

Pu Shi

发表文章148篇 获得12个推荐 粉丝1851人

用户

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里