文学给我们的答案

作者:三联生活周刊

2018-10-11·阅读时长14分钟

本文需付费阅读

文章共计7387个字,产生27条评论

如您已购买,请登录

文/林源

诺贝尔奖的颁奖仪式在每年的12月10日举行,这一天是诺贝尔的逝世纪念日。通常来说,除了要正装出席颁奖仪式并领取奖金以外,诺贝尔奖得主只剩下一个义务:在斯德哥尔摩发表一个演讲(和平奖得主则是在奥斯陆发表演讲)。诺贝尔演讲与得奖者的工作相关。演讲对公众开放,按照惯例是被安排在晚宴之前,这意味着获奖者在演讲结束后可以带着轻松愉快的心情享用著名的诺贝尔晚宴——传统上是包含斯堪的纳维亚风味的法国大餐,辅以香槟和音乐。

诺贝尔演讲是一个难得获奖者阐释自己工作的窗口,尤其是对文学奖而言。与科学奖演讲相比,文学奖得主演讲的体裁要更为广泛。演讲的内容通常会涉及作家的生活经历和创作观。更经常出现的主题则是文学与写作的意义。

在已经过去了1/5的21世纪,类似的问题变得更为突出:文学的价值是什么?相比于科学发现,评价文学作品的成就往往更加主观;而如果说科学发明是对客观世界真理的揭示,虚构的体裁究竟是否并如何揭示真理?如果文学反映关乎人的存在的真实,那么面对影像记录,文学是否存在着更多的层面的真实?人类的普遍处境是否有了改变?如果文学是“讲故事”,它又如何面对电影电视的冲击?而未来的文学有通往何处?

作家们试图在演讲中回答这些问题。冷战结束的1990年以来,世界的历史进入了一个新的阶段。可以说我们大多数人都亲身经历了这段时期。而同一段时期里,文学奖贡献了一份含有28个作家的样本和27篇演讲词(2011年文学奖得主托马斯·特朗斯特罗默因身体原因并未发表长篇演讲)。即使诺贝尔文学奖常被批评说依赖于瑞典学院18名成员的个人品位——历年来不乏有争议的选择,在选择获奖人时也有政治和地区平衡的考虑——文学奖以其百年历史,依然是最为权威的文学奖项。文学常以虚拟手段描绘人类社会的真实,28位作家及其作品构成了一份关于当代人类社会的答卷:“在我们这个时代,我们是如何看待这个世界以及如何描述这个世界的。”

谁在写作,在哪里写作,在写什么

从1990年的奥克塔维奥·帕斯到2017年的石黑一雄,一共有28位诺贝尔文学奖得主,其中20位男性。自1901年,一共有14位女性获得文学奖,而过去近30年里产生了其中8位。尽管文学奖早期有过不考虑年纪过大的作家的提名记录,1990年来的文学奖似乎并没有介意作家的年龄纳入考量。两位女作家,多丽丝·莱辛和爱丽丝·门罗,都在年过八旬时获奖。虽然如此,文学奖得主多在1930年后出生,意味着他们主要经历了二战后的黄金年代,因此在政治观点上也有某种相似。石黑一雄说:“我们这一代人倾向于乐观主义。为什么不呢?我们看着我们的父辈成功地把欧洲从一个被极权、种族清洗和前所未有的屠杀盘踞过的地方,建设为人人羡慕的自由民主、各国间消除国界和睦相处的乐土。”

文学奖的主要语言是英语和欧洲语言。诺贝尔文学奖常年被批评为“欧洲中心”。从过去的几十年看,包括土耳其在内,欧洲一共贡献了17位文学奖得主。然而伴随着“二战”结束,是全球化的进程。欧洲曾经的殖民地消失了,世界国界上变得逐渐模糊,同样,文化的版图也开始消失,多元文化成为一种潮流。一个作家的影响并不局限于欧洲,而作家们也不只受到本国文化的影响。是否依然存在着一个欧洲作为中心的文学?在名单里有印度裔的英国作家奈保尔,出生在加勒比海的特里达尼岛。英国作家多丽丝·莱辛则出生于伊朗西部的特曼沙。法国作家勒克莱齐奥受到了法国文化和毛里求斯文化的影响。

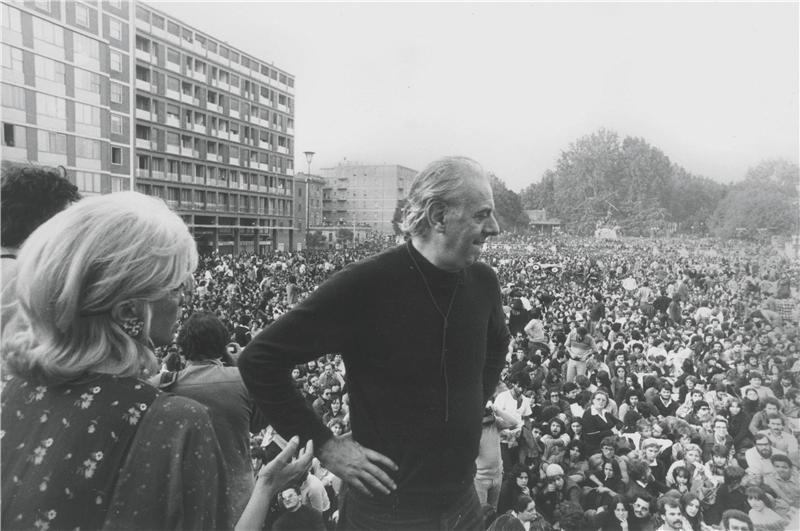

文学奖主要颁发给虚构体裁,即小说类别。鲍勃·迪伦是唯一的歌词创作者。虽然也许他的创作可以归类为诗歌。迪伦的获奖,也许可以看作瑞典学院对文学定义的扩充。这种尝试并不是第一次,1997年,诺贝尔文学奖即颁发给戏剧表演家、剧作家达里奥·福。

文章作者

三联生活周刊

发表文章6017篇 获得11个推荐 粉丝47337人

一本杂志和他倡导的生活

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里