北京涮羊肉:极简主义

作者:丘濂

2019-07-04·阅读时长19分钟

本文需付费阅读

文章共计9889个字,产生107条评论

如您已购买,请登录

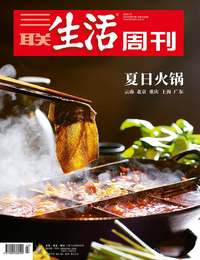

东来顺涮羊肉制作技艺已列入了国家级非物质文化遗产名录

摄影/黄宇

传统上讲,北京涮羊肉是属于秋冬时节的美食。这一来和羊肉的质量相关——吃过秋天草籽儿之后的羊,会生出一层诱人的肥膘,那比单纯吃青草的羊所长出来的含水量极大的“水膘”要肥美扎实得多;二来也是人们认为羊肉带有的温补属性,适合秋冬食用。民国时代,经营涮羊肉的馆子从农历八月十五以后开始提供涮羊肉,正月十五之后生意减淡,到了端午节则彻底停止供应,切羊肉的师傅需要到夏天找别的活计来另谋生路。像是东来顺那样的餐馆,夏季会改卖炒菜。不过随着养羊周期的变化,以及冷冻技术的不断提高,便出现了“四季涮肉”的概念。东来顺涮羊肉制作技艺传承人陈立新向我回忆,他1971年参加工作,1978年改革开放之后,馆子已经具备“四季涮肉”的能力。

陈立新是东来顺涮羊肉制作技艺传承人

对于涮羊肉的发烧友来说,吃涮锅根本不需要考虑季节。我的朋友孙思伦就是这么一位。“空调一吹,冰啤一喝,谁还会担心冷热?只要不下刀子,什么也阻挡不了我去吃涮肉。”他说。两年之前,孙思伦移居澳洲,安顿下来的第一件事情就是网购了一口涮肉专用的烧炭铜锅,解馋和待客两相宜。“出乎意料,华人超市竟然可以买到北京六必居酱园的全套调料来准备涮锅小料。本地有穆斯林,羊肉也不愁,唯一差的就是铜锅了。”他学着父亲当年在台基厂胡同平房里点炭的技巧,将木炭放在煤气灶上点燃之后,再夹进火锅炉膛,用小扇子将炭越扇越旺。于是,他在异国他乡,无论冬夏,都能在氤氲的锅气中吃上一口热气腾腾的羊肉片。那唯有“舒坦”两字可以概括全部感受。

“冬天吃涮肉是一种温暖,夏天吃涮肉则是一种渴望。”这种对涮羊肉有瘾的人,我身边不在少数。作为一个从未对此深究过的北京人,这让我足够有动力去了解涮羊肉的魅力。

为什么是羊肉?

在全国的火锅谱系里,北京涮羊肉看上去是极其简单的,甚至外地人会觉得单调。它没有火锅底料,所谓汤底,就是清水里加些葱段和姜片,最多再来点枸杞、干香菇和海米。过去北京人不吃什么肥牛卷。牛是重要的生产资料,让牛肉长出大理石般的脂肪花纹是上世纪八九十年代才有的养殖方式。也没有鱼丸和虾丸之类南方的食材。羊肉、冻豆腐、大白菜、粉丝和烧饼,这就是正统涮肉的全部配置了。清水沸腾之后,先倒进去一碟子莹白的羊油来润锅,接着就来涮羊肉片。涮得差不多了,来盘冻豆腐,让它的每个孔洞都吸饱汤汁再放进嘴里;然后便可以烫些大白菜叶子来解腻,再来几缕水粉丝继续滋润一下;最后则以一枚香酥温热的芝麻烧饼,就着一碗锅中盛出的鲜汤来收尾。相比重庆火锅浓油重彩般的华丽,北京涮锅有着极其朴素的外观。

羊肉当然是铜锅涮肉里当之无愧的主角。这种对单一食材的忠实,还要从铜锅涮肉的起源说起。从文献来看,南宋林洪写的《山家清供》里就有关于涮肉的记载,只不过他涮的是兔肉——一次他去武夷山拜访隐士时,在野外抓到一只兔子。隐士告诉他,山野之间不妨采用简单方法来烹调,将兔肉切成薄片腌制,再生起炉子架上水,把肉涮熟即可食用。而另外的说法则是,涮肉是元世祖忽必烈发明的。作为北方游牧民族,忽必烈带兵打仗时要吃羊肉,下人在忙乱之中只得将羊肉在水中汆一下给他,由此开创了涮羊肉的历史。这种说法可以从考古发现上得到支持。1984年,在对内蒙古昭乌达盟一座辽代墓葬的发掘中,找到了这样一幅壁画:三位契丹人围着一个三足火锅,火锅旁另一个三足容器内有洗好待涮的食材,桌子上还有盛放蘸料的小碗。综合这两方面资料,本刊前主编朱伟曾经在《涮羊肉的问题》考据文章中给出一个推论:涮羊肉是南方文人一种雅致的吃法北上,迎合了游牧民族豪放地吃羊肉的喜好。

很长时间以来,吃涮肉在北京只局限在贵族阶层。火锅就在清宫中十分流行。从清代御膳档案来看,乾隆皇帝是个不折不扣的火锅爱好者。仅仅以乾隆五十四年(1789)为例,乾隆就吃了两百多顿火锅,贯穿春夏秋冬四季。他极其钟爱的是“野意火锅”,火锅食材除了羊肉之外,还有野鸡、狍子肉和鹿尾。乾隆、嘉庆年间,宫中多次举办“千叟宴”。举办时间是春寒料峭的正月,宴席上就以火锅作为主菜。无论是一等桌还是次等桌,桌子上都有火锅两个,肉片则按照满族人的习惯,有猪肉和羊肉片各一碟。

一种推测是,千叟宴结束之后,涮锅这种形式便随着人员的外流,逐渐从宫廷走向了民间。回民因为对羊肉更加精通,率先做起了单一羊肉涮锅的生意。乾隆五十年(1785)开业的“南恒顺羊肉馆”算是北京最早主营涮羊肉的清真店铺,后来由于光绪曾经去用过餐,改名为“一条龙饭庄”。沿袭这个传统,今天北京的涮羊肉餐馆,许多口碑不错的也都是回民做经营。

即便是清真的涮肉馆子,消费的食客也不仅仅局限在回民。《京味儿食足》一书的作者、北京民俗文化研究者崔岱远告诉我,北京背靠内蒙古大草原,相对于其他地区,在饮食习惯上受北方游牧民族影响更深,而羊肉无论从获取的方便程度和吃法口味上也更容易被京城里各个阶层所接受。因此,几百年来北京人对羊肉情有独钟。在老北京的胡同里,多有专门经营羊肉的“羊肉床子”,把拾到好的羊挂在大铁钩子上,可以按照顾客不同的吃法儿指哪儿拉哪儿,充分做到物尽其用。经典的北京菜有很多都是羊肉做的,比如爆羊肉、烤羊肉、酱羊肉、白水羊头、它似蜜……这其中,当属涮羊肉的知名度最广。

羊肉的品质几乎决定了一顿涮羊肉的体验。用心的涮肉餐馆,对于羊肉质量的把控,便是从源头开始的。

文章作者

丘濂

发表文章128篇 获得11个推荐 粉丝1476人

《三联生活周刊》主笔,毕业于清华大学比较文学与文化研究专业。美食、传统文化和城市话题爱好者。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里