发现甲骨文(上)

作者:刘周岩

2019-09-29·阅读时长19分钟

本文需付费阅读

文章共计9614个字,产生215条评论

如您已购买,请登录

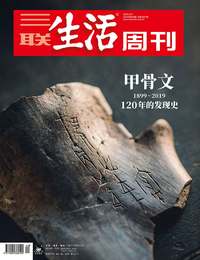

中国社会科学院考古研究所收藏的刻辞卜甲,这样一版完整的龟甲十分难得,多数龟甲出土后即破碎成小块(蔡小川 摄)

大地的秘密

走进罗琨的家,北京朝阳区街道的喧闹立刻被摒除在身后。年近80岁的老人独自生活在这栋中国社会科学院的宿舍楼里,家具和陈设是最朴素的款式,一切空余的空间都摆满成套的书籍——甲骨金文和历史考古。屋内的每一张家庭合影、回忆册,也都围绕着这个主题变换。不仅罗琨自己,她的丈夫、父亲母亲、叔叔舅舅、祖父外祖父,都与甲骨研究有着密不可分的联系。这户隐匿在平凡居民楼的住家,仿佛是一处时空的飞地,通往甲骨文——中国发现最早的文字的世界。

提及自己研究的某处甲骨文内容,罗琨总能迅速起身,在几个屋子之间穿梭寻书,也许是十三卷本《甲骨文合集》中的一册,也许是《殷墟文字甲编》《乙编》《丙编》中的一册。这两套书分别由中国社会科学院和民国时期中央研究院整理出版,一页页影印着各自收藏的甲骨的拓片和照片,总数均达数万片。除了大型图书馆,这两套书极少会在寻常人家里出现,每一册都十分巨大,罗琨搬动起来稍显费力,却熟悉书页中内在的路径。

所谓“甲骨文”,是刻在龟甲和兽骨上的文字,是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,绝大多数是商代的占卜记录。中国古史叙述中,三皇五帝的传说时代之后,便是夏、商、周这长达约两千年的“上古三代”,然后迎来秦始皇大一统。

商朝约在公元前1600年到公元前1046年,一向被认为是最重鬼神而带有神秘色彩的朝代。商人用龟甲和兽骨进行占卜,商王提出自己想预测的事件,背面经过钻凿的甲骨在暗火灼烧后开裂,甲骨正面显现出不同的纹路,经过专门的解读,凶、吉得以昭显。兆纹通常是一个竖道,一个横道——这是“卜”字的来源。占卜记录就刻在当次占卜所用的甲或骨上,由此形成了大量的甲骨卜辞。

罗琨翻出《甲骨文合集》,指着一幅拓片举例释读:“《合集》10405是一条故事性强的卜辞,商王武丁要去田猎,卜辞记载武丁亲占,将有灾祸。次日出猎,果然出了车祸:小臣驾的车车轴断裂,马撞上岩石,殃及王车。甲骨文‘车”为象形字,文中用车轴断裂、两轮错位的车形表示出事故的车,而用车厢、车轮、车轴完整的车形表示王车,非常生动。”

这位遭遇车祸险情的武丁王,是商朝相当特殊的一位国王。文献记载,小时候他在民间长大,看遍了社会百态。即位后,四边方国的袭扰愈加频繁,武丁似乎面临着不小的压力。文献还记载他“三年不言”,这个传闻在孔子的时代就已经引起困惑,《论语》中子张去问老师武丁为什么不讲话,孔子只给了一个差强人意的答复:不只武丁,古人大概都是这样吧,也许是因为丧父之痛。其实孔子感慨过,因为“文献不足征”,商代的事他也弄不清楚。

孔子比武丁晚大约700年,那时人们对商代就只有模糊的认识了。在甲骨文发现之后,人们才得以进入一个丰富的商代世界——卜辞中记载着战争的胜利、奴隶的逃跑、流星雨的爆发、国王的梦境和一个个鲜活的人物。中国文人对历史有极浓厚的兴趣,可历代浩如烟海的文献却从未提及过甲骨文的存在,因为它们直到清末才被发现。

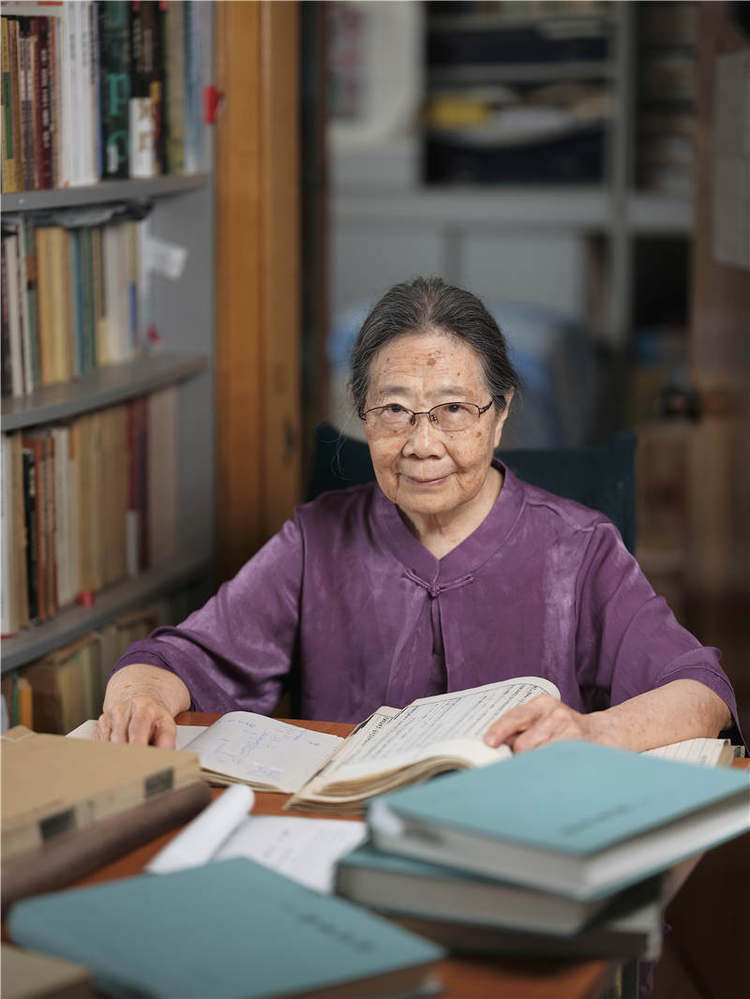

中国社会科学院历史研究所研究员罗琨。罗琨的一家都与甲骨文研究有千丝万缕的联系,祖父罗振玉更是甲骨研究先驱(宝丁 摄)

1963年从北京大学考古学专业毕业后,罗琨在中国社科院历史研究所先秦史研究室工作,参与《甲骨文合集》的编纂。不同于古埃及文字历经数百年才得以破译,因为中国文字的连续性,甲骨文出土即可被部分识读。也不同于“一块”罗赛塔石碑带来戏剧性突破,甲骨文的难点在于作为整体的“一类”文字遗物,不同卜辞之间存在密切联系,可被发现的十多万片存世甲骨流落于不同的国家,收集、辨伪、缀合、归类,出版拓片、释文就成为后续所有研究的基础。罗琨所参与的《甲骨文合集》正是这样的基础工程,从1956年启动,到1982年完成,这十三巨册(不含释文、补编等)图书凝聚了几代古文字学者的心血。

参与这项工作对罗琨有着特殊的意义,正是她的祖父罗振玉推动完成了第一部著录甲骨文的书出版,使甲骨研究真正成为一门学问,并因其开创之功,和王国维、董作宾、郭沫若并称“甲骨四堂”。罗琨小时候,常见父母一起给家中收藏的甲骨做拓片——父亲罗福颐、舅舅商承祚也在古文字研究领域举足轻重,罗琨从小把学习传拓技艺当作一种有趣的游戏。不过她对祖父几乎一无所知,父母从不提起祖父,决定学考古是罗琨中学时自己受到苏联发掘花剌子模遗址的影响。在北大的考古学史课堂上,罗琨才第一次确知自己的祖父与这一切的关系。

罗振玉第一次接触到甲骨的实物,是1903年在朋友刘鹗家中,他不禁大为感慨,事后写下了一段著名的话:

今山川效灵,三千年而一泄其密,且适我之生,所以谋流传而悠远之,我之责也。

地泄其密,这不仅仅是罗振玉初见甲骨的心情。相比于甲骨文本身的历史,甲骨文被发现的时间出奇地短暂。如果把甲骨文存在的时间比作一天,人们第一次意识到它的存在不过是最后几十分钟内的事情。这种材料孔子不得见、司马迁不得见,而今人有幸研究,确乎“密”与“责”。

文章作者

刘周岩

发表文章102篇 获得30个推荐 粉丝906人

三联生活周刊记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里