王汎森:《柳如是别传》是陈寅恪晚年的史学实验

作者:刘周岩

2019-10-30·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6459个字,产生76条评论

如您已购买,请登录

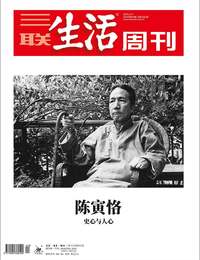

王汎森(黄宇 摄)

三联生活周刊:你1958年出生,在台湾大学就读,然后进入“中央研究院”历史语言研究所,在普林斯顿大学学习后又回到史语所工作至今。像你这样一位在台湾成长起来的学者,了解陈寅恪先生是怎样的过程?

王汎森:因为台湾1949年后对很多信息进行限制,我们对留在大陆的早一辈学人知道得很少——举个例子,我都进入史语所工作了,还不知道夏鼐以前是史语所的人。80年代我去史语所时,能谈陈寅恪先生的老先生们都已经太老了。偶然机会我认识了陈先生的妹夫俞大维先生,谈了一些陈先生的事。我也曾经建议俞大维先生写一个比较详细的陈寅恪传,但是他并没有什么表示。

我们最先接触的陈先生著作,是从中亚史这个部分开始的,深深地为他这方面的研究所震惊。不只因为他掌握那些语言和史料,更因为每篇文章虽然不长但都有一个论点在,你不一定都同意,可是能体会到每个论点经过很多周密的思考,融合了有创意的想法。我在学生时代还受他的影响乱学过梵文及西夏文,不过一无所成,因为梵文非常难。此外,当然就是研读他中古史方面的许多研究,其中《隋唐制度渊源略论稿》《唐代政治史述论稿》这两本书是考研究所必读的,能感受到他的史观已经跟早期有所不同。

三联生活周刊:历史学家曾把陈寅恪一生的历史研究分作三个阶段:“殊族之文、塞外之史”“中古以降民族文化之史”“心史”,前两期也就是你提到的中亚史和隋唐史研究,学术界一贯高度评价。对陈寅恪晚年的工作,即“心史”阶段则众说纷纭,人们对他生命中最后的也是耗时最长(10年)、篇幅最大(80余万字)的著作《柳如是别传》存在着两极分化的评论,或者认为费如此笔墨为一位“明末妓女”立传很不值得,或者认为这是寄托陈先生一生抱负的奇书,你对这部书的最初印象是怎样的?

王汎森:《论再生缘》跟《柳如是别传》是陈寅恪1949年以后的作品,代表他的第三期。我记得35年前去史语所报到第一天,手里拿着的正是《论再生缘》,里面提到一个问题我想所里的“明清档案”或许能解决,于是去问负责“明清档案”的同事,这是我第一次想要去穷究其中的问题,印象很深。《柳如是别传》当时读的是台湾一家出版社翻印上海古籍出版社的,但这本书实在太大,通读很不容易。开篇给我留下了极为深刻的印象,陈寅恪先生从一颗红豆引出整部书的缘起,非常浪漫。陈寅恪从对钱牧斋的一首诗开始写起,我读了印象非常深刻,大约30多年前还用毛笔写下来送给一个朋友:“埋没英雄芳草地,耗磨岁序夕阳天。洞房清夜秋灯里,共简庄周说剑篇。”现在这幅字还挂在朋友家的客厅。

在史语所时,著名历史学家何炳棣曾几次来说过,以陈寅恪先生这样的学问、这样的聪明,花10年做这样一本书,是极大的浪费。何先生心目中所想的陈寅恪是应该要讲“大问题”的。但我觉得不尽然。这本书展现了晚明到清初整个时代文人世界的图景,更重要的是对他的史学方法做了非常高明的演绎。写《论再生缘》和《柳如是别传》的陈寅恪已经到了一个新阶段,我赞成“心史”的提法——这也是陈寅恪自己的概括,典出郑所南《心史》。据一些材料来看,陈寅恪当时在中山大学也跟学生们很明确地讲,他是在实验一种新的史学。

文章作者

刘周岩

发表文章102篇 获得19个推荐 粉丝905人

三联生活周刊记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里