一位白案师傅的自我修养

作者:丘濂

2020-01-07·阅读时长4分钟

本文需付费阅读

文章共计2188个字,产生7条评论

如您已购买,请登录

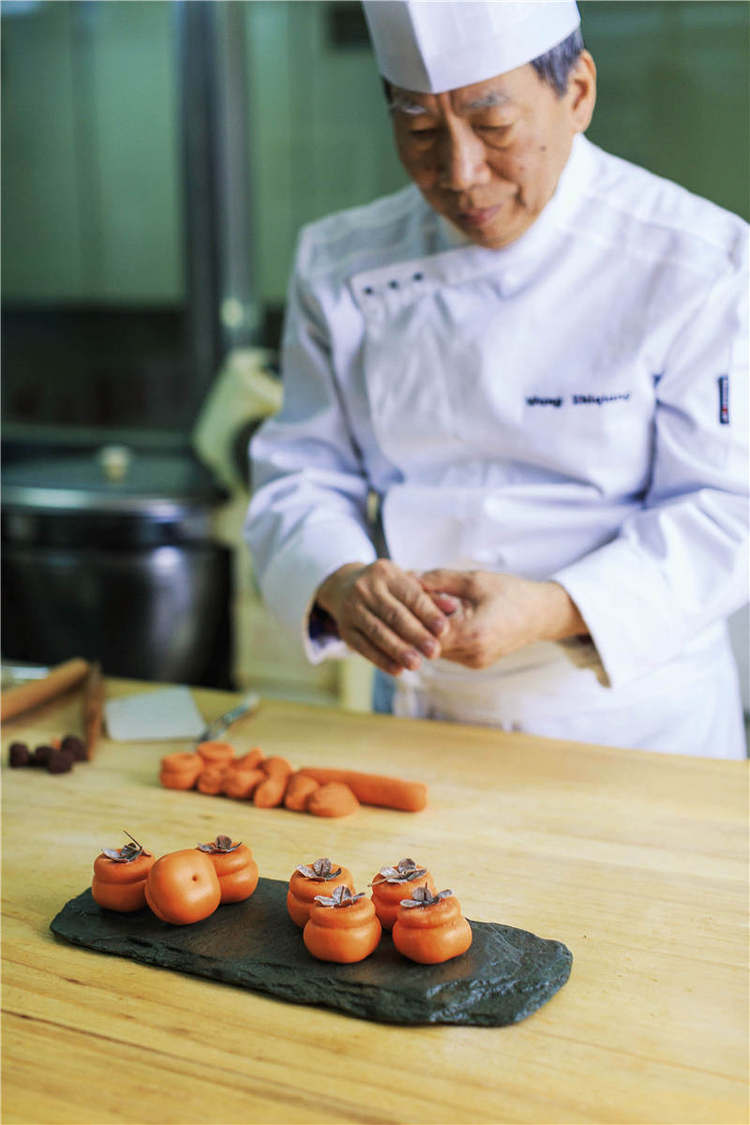

王志强与他的柿子“面果儿”

口述/王志强

整理/丘濂 王一峰

摄影/黄宇

1964年,我中学毕业,分配到了前门饭店的面点间。前门饭店是北京八大饭店之一。走进去,头顶宫灯,脚踩地毯,我心满意足。于是,这一干就是到退休,没动过窝儿。

我没有任何面点基础,原来就是个普通中学的学生。跟了师父李德才,要从最基本的学起:发馒头、做饺子、包包子、擀面条。以前做馒头不用酵母,酵母是拿来做西式面包的,价格又贵。做馒头都要用碱来发面。碱少了馒头发酸,碱多了馒头颜色泛黄。这碱的多少全靠经验,天气、面的多少、水分都有影响,要凭眼睛看,用手拍,拿鼻子闻。揭开盖子,要是能有一锅雪白暄腾带着碱香的大馒头,那就算你技术到家了。

我师父擅长做包子,人称“包子李”。要让师父愿意教你,得有眼力见儿。每天我去得比别人都早,把碱化开,把茶沏好,看师父下一步是要拿尺子还是擀面杖,我恭恭敬敬地把东西递过去。慢慢地,师父允许我拿着包子皮练手,不包馅儿,只用皮。要包出漂亮的立褶,少于28个褶子,一律不算好。偶尔也会被骂,那是包的时候把大拇指放进包子里了,为了捏起来方便。师父二话不说,尺子就会打下来。

再看看现在的餐厅呢,包子是速冻的,馒头是从外面加工厂采购的,饺子皮都是买现成的,面条是机器做的。孩子一进来不能从头锻炼,基本功都不扎实。有一次,我在湖北负责给一批年轻人做面食培训。我问,谁会摊春卷皮?没有一个举手的。想当年,让师父对我刮目相看的一件事就是做春卷皮。一斤面是七两水的比例,调成面糊,往烧热的铛子上一摊就是一张皮。可那时候铛子下面烧的是硬块煤,不能调节火的大小,揭皮的时候特别容易烫到手。我犹犹豫豫地总是不敢下手,师父“啪”地一下把我的手按过去,我一激灵就把春卷皮给抓起来了。师父觉得我悟性挺高,给逼急了,就知道怎么使劲儿了。现做的春卷皮当然好吃啦,又酥又脆,那可比冷冻春卷强多了。

20世纪70年代,前门饭店经常承担国内外的宴席活动,这都是见世面、长知识的机会。1971年亚非拉乒乓球友好邀请赛在北京举行,我们要为开幕式晚宴制作面点。我想到要表现一个“乒乓外交”的场面,于是拿蛋糕坯子做了球拍,球拍上的胶粒是拿琼脂做的,可是到乒乓球怎么来实现,我就犯难了。当时还没想到把面团蒸立体的方式,就去请教师父。师父出了个主意:可以用山药代替。将山药去皮蒸熟,压成泥,裹上馅心,制成圆形。球体表面甚至还用细牙签点上“红双喜”的字样,可以说惟妙惟肖。正是那次,给我埋下了创新的种子。要做出好的面点,就不能拘泥于成规。

文章作者

丘濂

发表文章128篇 获得25个推荐 粉丝1476人

《三联生活周刊》主笔,毕业于清华大学比较文学与文化研究专业。美食、传统文化和城市话题爱好者。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里