作为文化想象的风景

作者:陆晶靖

2022-03-09·阅读时长16分钟

每天都有各种各样的新闻在提醒人们地球环境的恶化,极地冰川的融化在若干年后将会使海平面上升到危险的程度,跨国企业在热带丛林的快速砍伐也将不可逆转地影响南美洲甚至更大范围的气候,但最能引起个人行动的事实,莫过于马尔代夫即将在50年后成为海底国家。很难想象人们会因为海平面的原因放弃使用空调,但很多人却会因为一处美景的即将消失下定决心来一场昂贵的旅行。这个事实至少说明,作为个体的人关心风景胜过关心地球,甚至在有些人看来,风景代表了局部的地球。

地球这个对象太过庞大,人们难以在闲暇时对它展开美妙的幻象,除非我们像《地心引力》里面的乔治·克鲁尼,在地球之外的空间站回头望去,才能真正感叹它的美好。当我们用微观的眼光去追问“什么是风景”的时候,不可避免地要回落到它的基本元素上:山、水、石、木。和人类相比,它们是这个星球上的先行者,它们见证了人类的诞生,也见证了人类对它们的发现,最后不得不被人类改变。它们可能会像马尔代夫一样逝去,在地质意义上说,风景是历史性的。

在人类学意义上也是。李白说,清风朗月不用一钱买,风景在那里,人们自可免费欣赏,但要求是,人得认识到这是值得欣赏的东西。从一些历史遗迹来看,古人大概没什么风景概念。石器时代的壁画里看不到风景,洞里画满各种动物。埃及的装饰画也一样,画满各种船只。古希腊的陶器上也几乎看不见风景。中国人曾在这方面领先,《论语》里写孔子:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎无雩,咏而归。”《宋书》里写谢灵运:“出为永嘉太守。郡有名山水,灵运素所爱好,出守既不得志,遂肆意游遨。”风景意识的早熟导致中国山水画比西方风景画早1000多年出现。但在现代社会里,我们已经不太熟悉这一套话语,我们花了钱在某处看到的风景,很可能被看不见的手操弄过一番,这只手就是《风景名胜区规划规范》,来引用两句:“风景区规划必须符合我国国情,因地制宜地突出本风景区特性……应当依据资源特征、环境条件、历史情况、现状特点以及国民经济和社会发展趋势,统筹兼顾,综合安排……”除非谁再发现一个桃花源,否则景点大概没有漏网之鱼了。这就是现代社会的厉害之处,把一切都安排和规定好,然后让你以为这是自然而然的。风景脱离了日常和直觉,成了计划、庆典、指导、督察、规范的对象,领土整治、景点规划、环境和文化部、自然遗产保护等国家机关都介入进来,体验被改造成了建构,风景成为吃饭和出行一样的需求,最后要由技术来解决。我们住在城市里的人早就习惯了水泥丛林,甚至也早已习惯了对它的抱怨。由市政部门种植在水泥包围的一小片土地中的植物成为城市除了公园以外最重要的“自然”,公路隔离带中种植的花草也似乎在抵抗绵延不绝的水泥。这样,在休息日开着车去郊区或者风景区旅游或者消费一次“农家乐”,就成了比较正常的消费循环。

风景与框架

虽然中国人很早就意识到风景,但西方人在农家乐这件事上占了先机。英文“风景”(Landscape)一词来源于德语Landschaft,原意不是自然景色,而是指一个基于行政权力划分的地理区域,也就是乡村。在乡村-城市的二分法中,风景属于农村,是城镇的附庸,城镇行使行政和金钱的权力,乡村负责休闲。在狄德罗的《百科全书》里,“风景”一词专指“表现乡间和其中所遇物品的一类绘画”。欧洲艺术史上第一幅独立的风景画是由德国艺术家阿尔布莱希特·阿尔特多弗(lbrecht Altdorfer,1480~1538)绘制完成,也有人说这个题材是与丢勒同时代的约阿希姆·帕提尼尔(1475~1524)发明的,仔细看他们的生卒年月,大约可推断出风景画进入人们视野的时间。德布雷说,风景是意识的表现,它只能产生于抬头远眺,而不是低头劳作,在人-风景的关系中,我们与可见的山林之间有了新的约定和关系,眼睛成了主角,自然重新被发现了。

关注此前的绘画,我们可以细察这个过程。在文艺复兴之前,风景只能在绘画中充当背景,它位于主要人物或者宗教主题的背后,因为画家不可能总是只画耶稣和圣徒的半身像。风景作为人物的背景,是一种增补,同时也会因人物而生动起来,它等待被注入意义。《风景与西方艺术》一书中说,风景以隐喻的形式表现人类主体所面对的精神上进退两难的境地。瘦骨嶙峋的圣徒与沙漠、干裂、枯萎的树之间构成了一种对照关系,而这些沙漠本来是没有人会有兴趣去看的,正是因为有了圣徒,所以沙漠才能够沾了他的光,出现在艺术作品里。传统画家大多和教会合作紧密,看不起非宗教画,认为它们在意义的等级秩序中排在低贱的位置。米开朗琪罗(1475~1564)是这么说风景画的:“这种画里不过是旧布片、破房子、绿色田野、树荫、桥梁、河流而已,他们称之为风景,还带着散落于各处的许多人物。这一切,尽管在某些人眼里还算不错,但实际上缺乏理性、艺术,不讲对称、比例,缺乏鉴别力,不做选择,丝毫不自如,简而言之,毫无内涵和力度。”这也从反面说明,风景画实际上用的是一套新的意义体系,它不再负责“画以载道”的重任,只表现单纯的自然的美;另一方面,它也构建了一个新的符号体系,怎么看风景画成了一个新课题。没有经过专业美术训练的人容易在美术馆里感到迷茫,如果他面对的是一幅圣像或者德拉克洛瓦的《自由女神引导人民》这样的画,他很容易抓住其中的要领,但如果面对透纳或者巴比松画派的画家作品,难度就要高一些。因为他也许无法忍受只能收获“风景优美”或者“好看”这种印象,他可是花了并不便宜的门票钱进来享受经典艺术的。

贡布里希认为,风景画的兴起和文艺复兴是密不可分的,当自然从宗教的背景板中独立出来,人们就需要用到取景框了。要对人的眼睛进行人文教育,同时对手进行技术训练。他也侧面解释了为什么风景画容易使人感到迷茫:“恰恰是像风景绘画这样缺乏一种传统主题内容的固定框架的艺术,其发展才需要一些已经出现的模具,从而为艺术家倾注他的想法提供容器。那些开始于偶然模式的状态逐渐结晶成可辨识的情绪,以及能够被驾驭的情感张力。”一套相关的阐释方法出现了,看画者被逼着成为《达·芬奇密码》里的那种符号学家,就像席勒做的那样,他说:“鸟令我们感动,因为我们认为,尽管是误认为,它们克服了地球引力,可以翱翔,凌驾于必然性之上。”山川草木似乎都有了意义。风景画的出现一方面说明人们重新审视了大自然,产生了对自然界描绘的欲望,另一方面,也隐晦地预示着关于土地,将会有一场暴风骤雨般的资本主义运动来临,它将改变人们传统的生产关系,最后改变人和人的关系。这种预示被德布雷抓住,他在《图像的生与死》里说,风景是逝去的时候才被人发现的。换言之,风景画的流行说明了人类与自然的关系已经根本性地改变了。城市化、商业化和科技将不可避免地来临,如果人类还属于自然的一部分,那他永远都不需要画和看什么风景画。它就像田园牧歌式的小说一样,带着一种对逝去的怀念。作为照相术没有发明时的媒体,风景画很快找到了广告功能。1620年左右,荷兰的城市人口超过了人口总数量的一半,荷兰风景艺术的繁盛很大程度上归功于这种集中的城市化进程。这些风景画中展现的场景很有可能是用来刺激富裕家庭购买郊区的地产,它们中有很多在标题上都带有房地产商的推销文字。这种模式并没有在今天发生质的转变,只不过照片使广告的成本更低了。

甚至可以说是风景画和照片,这些人们生来就要接触的东西,构建了大多数人认识风景的方式,它们被编织进大脑的血肉中。风景是自然的,也是人工的,它和土地及动植物的区别在于,正是人的感知使得风景成为风景。观看过程是选择和解读的过程,可以说风景是人工制品,当土地能够被当作“风景”来感知的时候,有些事情悄悄发生了。它开始摆脱自身,获得意义,土地之所以构成风景,不在于它有什么样的构成元素,而在于观看者的精神变化过程。什么是好景色这个问题也许难以说清,横看成岭侧成峰,关键在于取景框,取景就是选择和编辑的过程,抑制或轻视一些视觉信息同时增进和强调另一些,我们用自己的视觉器官对土地进行分割,取景框建立起景象的外部边界,风景就是这样制造出来的。另外,这种制造也是有迹可循的,贡布里希说,人们总是用自己熟悉的东西去整合陌生环境,所看到的东西被代入进旧有的记忆里进行加工,没有哪双眼睛是不带着文化因素或者偏见来观看的。

总的来说,人们对于自然或者土地怀着暧昧的态度,一方面敬畏和怀念,另一方面又侵略和破坏。即使是一片荒野,只要有了人类的痕迹,就神秘地现出臣服的姿态。《风景与现代艺术》中引用了美国诗人华莱士·斯蒂文斯写于1923年的诗来表现这种奇怪的关系——

我把一只坛放在田纳西

它是圆的,置在山巅

它使凌乱的荒野

围着山峰排列。

于是荒野向坛子涌起,

匍匐在四周,再不荒莽。

坛子圆圆地置在地上

高高屹立,巍峨庄严。

它君临着四面八方

坛是灰色的,未施彩妆。

它无法产生鸟或树丛

不像田纳西别的事物。

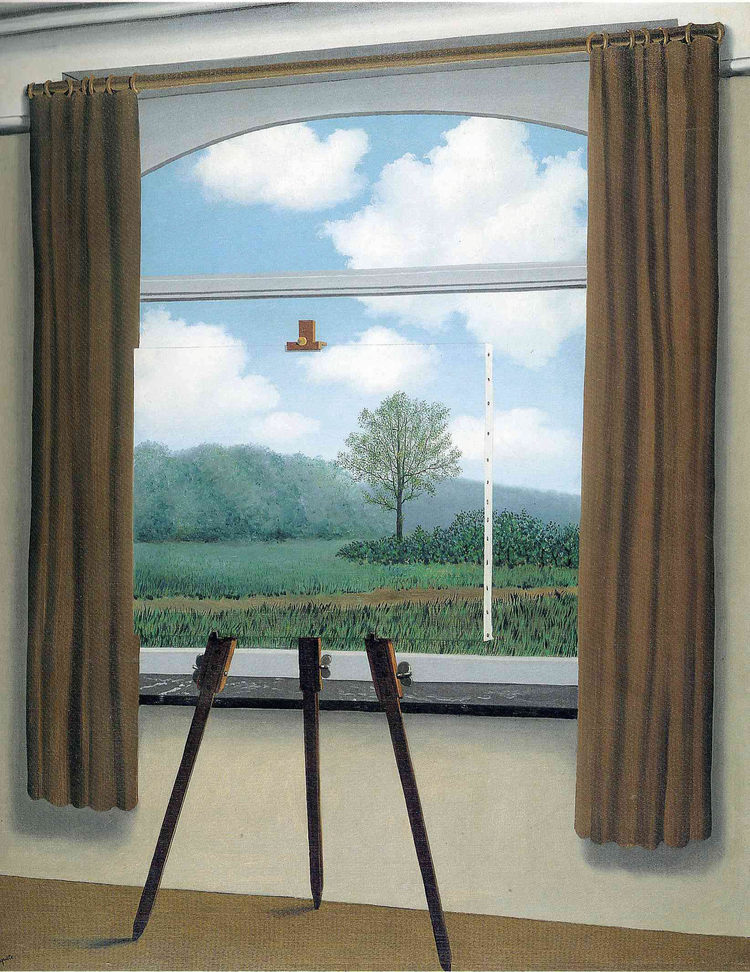

荒野上的坛子强行占据了取景框的中心,观看的目光无法离开它,尽管它不是生产性的,它无法像自然界一样产生出动植物,它甚至都不是精心制作的(未施彩妆),它很可能只是一个随意行为的后果,却在取景框内改变了荒野的意义。人类闯进了荒野,成为中心,一种目光无法不把这个图像秩序化,坛子居高临下地重新构建荒野的意义。这幅图景甚至是对苦修式宗教题材的嘲弄,不用一个满身是伤的圣徒坐在那里,只需要一个坛子,意义就自动产生了。很难有人能够凝视荒野,不去想它的意义。勒内·玛格丽特1933年的作品《人的处境》进一步说明了取景框有多么重要,它甚至都构成了风景画的核心意义。乍一看,这是一幅很平常的风景画,然而在这幅画里出现了两层框架,再算上画在博物馆里展出时自带的框架,这几乎形成了一个套娃式的框架结构。这像是一幅风景画,但这风景不构成意义,真正重要的是框架,是框架决定了我们能看到多少内容,窗子是最常见的框架,它构成了观看者和风景之间的门。窗子都是几何形的,大部分是方的,是观念世界投射到现实后的产物,而窗子外面的线条是不规则的,无法控制的,在这幅画中,风景画和风景嵌到了一起。我们到一个地方,也许会说此处“风景如画”,这里“如画”是什么意思?玛格丽特这种“如画”的风景,正是嘲弄了这种常见的价值观,人们的头脑容易被风景画束缚,不知不觉拿着那里的标准去给现实排列等级,现实的风景,也许只是还没有画出来的风景画。

风景与记忆

1982年,德国艺术家约瑟夫·博伊斯实施了一个以种树为主题的当代艺术项目。他打算在卡塞尔这个并不大的城市种下7000棵橡树,并且在橡树之间立起玄武岩石碑。这些树无论是出于什么目的被种下,它们都已经成为卡塞尔自然的一部分。这7000棵树将在很大程度上改变卡塞尔市的风景,来访者即使不知道这个项目,也会因旁边的石碑意识到它艺术行为的身份并欣然接受。石碑不会生长,树却会越来越高,因此这个项目有持续的生命力,它是一个能够收拾记忆并向未来延展的行为。

英国历史学家西蒙·沙玛写过一本卓越的书——《风景与记忆》。他在书中宣称,风景首先是文化,其次才是自然。它是投射在木、水、石上的想象建构。这种建构与知识结构有关,更与个人和集体记忆密不可分。1985年,法国导演克劳德·朗兹曼拍的与纳粹大屠杀有关的纪录片《浩劫》完成,他走到当年那些集中营的旧址寻访当事人,当年超过100万人死在位于今波兰境内的特雷布林卡集中营里,几十年过去,他看到的只是秀丽的乡村风景,这里气候温和,鲜花盛开,小河边种植着白杨树。然而人们无法在这里产生与别处一样的愉悦感受,更不要说对于那些没有亲身来到此地的人,特雷布林卡就意味着愁云惨雾,凛凛寒冬,它根本不可能有春天。

人们说“一方水土养一方人”,在某个方面看,这句话说明了,每个民族或者国家的性格、记忆都密切地与当地的风景相关。水、土、光的分子都融入了人的身体和大脑,成了他们的血肉。俄罗斯的伏尔加河、德国的莱茵河、中国的长江、埃及的尼罗河都作为各民族的重要符号出现在各种意识形态报告中。河流不是唯一的,还有森林。西蒙·沙玛很详细地考察了波兰、立陶宛和乌克兰的森林,有些关于两次世界大战的秘密也许埋藏在此处。从19世纪下半叶起,波兰的树木就遭到严重损害,许多树木被砍伐用于出口,只有针叶林得以幸存,而这些木材的最大买家正是德国。铁路带着电锯往森林深处进发,最后西边的买家终于不耐烦,认为一举拿下这些森林才是最终的办法,为德国服务最终导致被占领。森林里的野生动物越来越少,而沙皇和别的权贵却还要将这里作为他们的私人猎场。那位被刺杀的斐迪南大公是战争的关键人物之一,他生前喜欢在森林里用机关枪扫射动物,而他死后,还把一所森林别墅留给了枪炮商克虏伯。等到战争爆发,森林成为战场,动物成为饥饿的士兵最好的蛋白质来源,在一个风云际会的世界大战中,没有多少人关心风景的沦陷,但构建波兰人一部分民族记忆的森林却是无法挽回地被毁灭性地破坏了。

然而对于他们自己治下的森林,德国人的自觉性令人惊讶。1934年,臭名昭著的戈林起草了一部《帝国狩猎法》,猎杀雄鹰的人将遭极刑。在纳粹与苏联的战争中,戈林收编了波兰的森林,一草一木都未受损,动物也得到保护。德国人素来对森林有特殊的情怀,其执著程度超过波兰人很多。在“二战”期间,有一支党卫军在欧洲专门寻访各种古迹,为他们统治这片大陆找出理论根据。他们找到了罗马历史学家克奈利乌斯·塔西佗写于公元98年左右的《日耳曼尼亚志》,在当时的罗马人看来,日耳曼人是森林民族,是自然之子,携带着神秘的力量。遍布沼泽的森林显然对贪图享受的罗马人来说毫无吸引力,但却令他们畏惧。对森林的重视古已有之,公元前4世纪希腊就有人抱怨政府砍伐了太多的树木用于建造海军船只。而罗马人也起源于森林,按照普鲁塔克的记载,罗马城的缔造者罗穆卢斯(约公元前771年出生)是被森林里的狼在无花果树下养育长大的,这种传说萦绕在罗马人心头已久,以至于他们在安逸的环境中面对另一个森林种族感到畏惧。相比奢侈、纵欲、充满阴谋的罗马,日耳曼部落充满原始力量的野蛮反而显得高贵。纳粹德国痴迷于这种历史叙述,因为这从侧面佐证了他们对自己血统的自吹自擂——连高贵的罗马先贤都这么说了。体现在政治上,就是热衷纳粹血统谱系的农业部部长鲁道夫·达雷强烈要求把保护自然作为国家的优先政策。但深究起来,德国人对森林的兴趣还不是从纳粹开始的,每当民族意识即将抬头的时候,森林总是会出现。19世纪初的格林兄弟希望通过收集民俗故事唤醒古老的德国,而森林就是那些神秘而黑暗的故事发生的场地。他们兄弟甚至出了一本名为《古老的日耳曼森林》的杂志,其中选录了中世纪诗歌、传说和歌谣,甚至介绍了民间故事中的植物和花卉。瓦格纳笔下的英雄齐格弗里德,也是在森林中找到了那把属于他的宝剑。森林总是寄托着德国人的浪漫情感,这种来自远古的记忆穿透了他们的理性,甚至当希特勒斥责犹太人的生活腐朽时,也要称赞几句德国的山岳和森林,它们仿佛蕴含着无穷的力量,成了民族性的象征。

风景似乎总是指向回忆,观看风景的时候除了凝聚民族意识,也容易显得伤感。在18世纪时,人们已经意识到城市的扩张会把田园风景吞噬,自然环境中人类活动的痕迹越来越明显。雷蒙德·威廉斯在《乡村与城市》里引用当时的诗作:“我看不到翠绿的林间空地,看不到奔腾的溪流,看不到泉水从嶙峋的山上喷涌而出……不论我恍惚的目光投向何处,只看见散发恶臭的砖头排成长队,令人作呕的粪堆摇摇欲坠。”这是一个不可逆的过程。但人类活动并非完全破坏风景,它也在制造风景。我们可以看到处于上升期的美国是如何利用风景来体现它的民族信心的。1927年,美国总统柯立芝宣布将达科他州的拉什莫尔山辟为国家公园,雕塑家夏兹昂·波格隆用了14年在山上雕刻出了四位总统的巨大头像,它之所以与众不同,是因为它把传统的雕刻艺术在某个方向上上升到了极致:雕像不再从自然搬运石料,它直接雕刻自然,并且把它放置在自然中,试图使之成为自然的一部分。美国另有其他几处国家公园,都是以最大限度保护自然原貌为主旨,拉什莫尔山因此显得极其引人注目。总统山已经成为美国的国家象征之一,每年有数百万人前来游览瞻仰,其间隐含的意识形态也秘密地随风飘荡,试图改写人们对于国家和党派政治的记忆:柯立芝当初规定,除了华盛顿之外,另外三位总统必须有两位是共和党人,民主党只占了一席。而他自己正是属于共和党。

山林是最佳的尘世装饰,它们象征着与人类社会相对的古老的秩序,无论在中国还是西方,人们在社会中失意后都有不少隐居山林的例子,在莎士比亚的《麦克白》中,森林甚至代表了正义,士兵们从勃南森林向叛军的城堡进军,折下树枝作为掩护,在麦克白看来,这是大自然在要求他为自己的非法权力付出代价。这种古老秩序正在沦陷,一代又一代人为此唱出哀歌,然而这些抒情并没有接触到人与自然关系的本质。自从人类出现后,自然就被不可逆转地改变了,如果说有对于自然的原罪,除了穴居人没有人能够豁免,人类文明发现了风景(动物是不知道什么是风景的),也在毁灭和重造风景。《圣经》里写,伊甸园里河水流淌,种满奇花异草,现在看来想必风景不错,但那是一个永远回不去的梦想。在德布雷看来,高压电线、高速公路、现代个人住宅开发这一切造成了另一种城乡关系,以往人们对风景的观念起源于城市对农村的眼光,而如今全新的农村使得这种眼光逐渐消失,可以预见的未来是乡土消失,全世界都城镇化。乡土的时代过渡到环境的时代。曾经的城市化使得人们脱离了土地,不再将它视为生活来源,这样的外部视点发现了风景,而现在的新问题是,没有人再外在于土地了,农村和城市面临的共同问题是环境,自然的慷慨赠予结束了,它不再是怎么使用都不会损坏的机器了,我们被迫再次成为它的一部分,重新回到它的内部,和土地成为一体。

法国哲学家拉图尔在他的论文《在人类世分清敌友》里说,电影《地心引力》提供了一个好的隐喻,没有什么外太空,没有第二个地球,大气层之外只有空虚和恐怖。宇航员最后历尽艰险回到地球,重新在大地上获得力量。如今我们面临的时代是地质史上从未出现过的,开始于1.1万年前的全新世刚刚结束,而从近200年前发源的工业革命是新纪元“人类世”开始的标志,人类活动比所有的极端自然条件都更快地改变着自然的样貌。在家国层面上,对风景的回忆可能构建着民族意识,但在人类层面上,这种回忆不能止于感伤和抱怨,生态文学研究者们说,是资本主义和男权中心造成了这一切,应该停止资本主义并且让女性主导一切,这种建议没有什么实际意义。重新回到土地的感觉是充满创伤的,矿藏、河流、海洋、鱼类、鸟类、草、虫、云……它们将成为无法逃避的政治的一部分,生态学家将作为新的哲学家来引导这个过程,按照现在地球的损坏程度,也许我们有一天不得不再次面临诺亚方舟的困境,而洪水是人类自己造成的,橄榄枝也必须由人类衔回。

彼得·保罗·鲁本斯画作《秋日风景,以及清晨的海特·斯腾城堡》,约1636年

约阿希姆·帕蒂尼尔画作《圣哲罗姆与风景》(约1515~1519年)。这幅作品最显著的特征是其风景的广度和纵深

按照《圣经》,伊甸园里有飞鸟和牲畜,有四条河流,有好看和好吃的果树,用现在的眼光来看,这里风景优美。事实上现代人从未放弃寻找地上的伊甸园,每当有一处世外桃源被发现,总会有人使用伊甸园的比喻(图为希罗尼穆斯·波希创作于1490到1510年间的三连画《乐园》左幅,现存于西班牙马德里的普拉多美术馆)

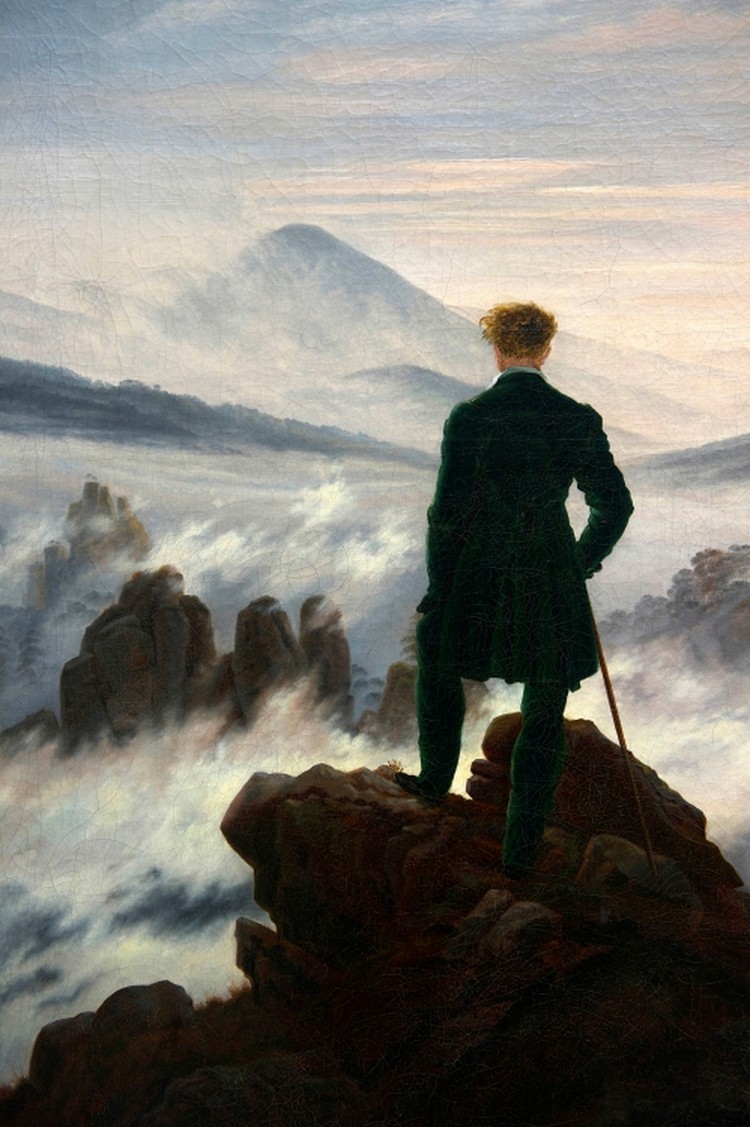

卡斯帕·弗里德里希作品《云端的旅行者》。山峰是尘世和天堂之间的地带,因此登山通常含有朝圣意味。作为风景的山给人以崇高感

卢梭在《新爱洛伊斯》里极力吹捧阿尔卑斯山,把它看成瑞士人美德的重要来源。但其实卢梭16岁时就离开了日内瓦漂泊四方,他后来在法国结识华伦夫人后,重返阿尔卑斯山旅行(图为沃辛顿·惠特里奇1857年创作的《琉森湖畔的布鲁嫩》,现存于纽约布鲁克林博物馆)

勒内·玛格丽特1933 年的作品《人的处境》

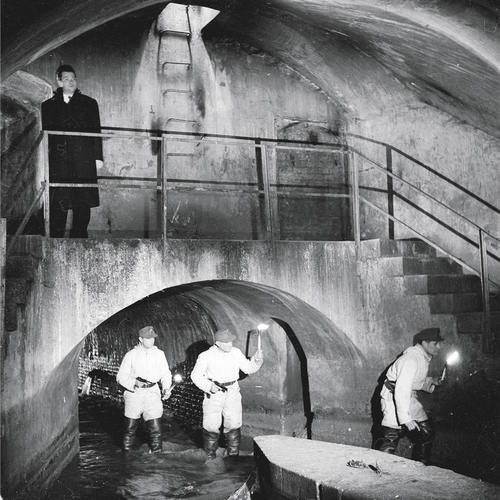

博物馆的空间布置、灯光和装修使得风景画的语境浮在空中,人们穿戴整齐到这里来欣赏高雅艺术,是与自然状态背道而驰的

电影《地心引力》中,女主角斯通博士从太空回到地球的经历仿佛一次重生。她回到山川湖泊的怀抱,这象征了人类最终的宿命:没有地外的家园,只能与地球共存亡

文章作者

陆晶靖

发表文章13篇 获得0个推荐 粉丝103人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里