发现甲骨文(下)

作者:刘周岩

2019-09-29·阅读时长31分钟

本文需付费阅读

文章共计15700个字,产生439条评论

如您已购买,请登录

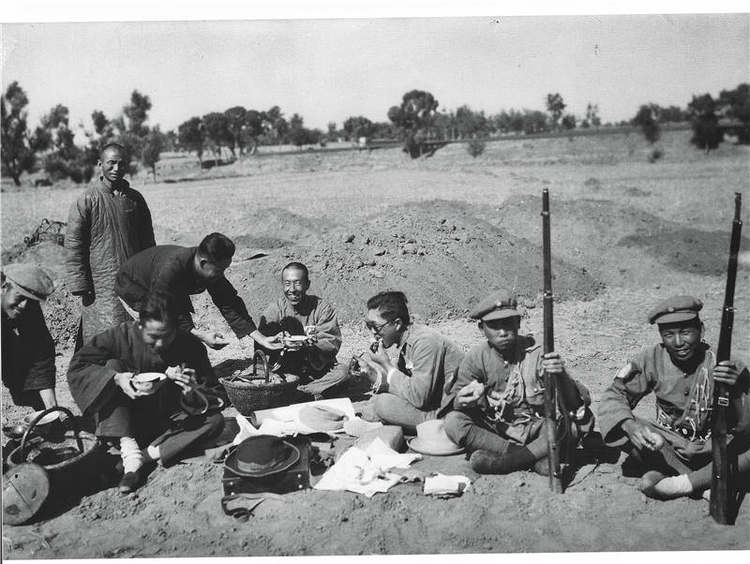

1928年,殷墟开始第一次发掘,这是中国人自己组织的第一次大规模科学考古。考古学家和河南省政府派来保护他们的军队一起共进午餐,右起第五位弯腰者为董作宾

科学考古

1928年,国民政府迁都南京。学界呼吁已久的最高国家学术机构中央研究院成立,蔡元培出任创始院长,延续“五四”时期他任北大校长时对现代学术,尤其是“科学”的追求。当年的学生领袖傅斯年已成长为学界中坚,具体负责历史语言研究所的筹建。傅斯年做的第一件事,就是派对甲骨研究颇有兴趣的中山大学教员董作宾前往安阳考察,看能否尽快开展殷墟发掘。

中国这片考古遗址极为丰富的土地,终于开始了第一次由中国学者自己主持的大规模考古活动。殷墟正式发掘开始前,董作宾曾痛惜地说,甲骨被发现已30年,再不有所作为,这些文化瑰宝“将为无知之土人私掘盗卖以尽”,刻不容缓的是要“由国家学术机关以科学方法发掘之”。“国家学术机关”与“科学”,使得这一次学术活动和之前中国文人对本民族历史的探求有了根本不同。

殷墟发掘的一大现实难题在于中央与地方之争,身为河南本地人的董作宾被派作先遣显得再合适不过。董作宾27岁前都在河南省内办报、教书甚至经商,直到后来考取北京大学的研究生才进入核心文化圈,有人回忆他“面目甚憨厚,乍看不是文化人”。却也正是丰富的人生经历让他人情练达,有着足够的地方资源。回到河南,从小屯当地村民、中学校长,到省政府的建设厅长、教育厅长,董作宾广泛接触,终于把发掘的意向“落地”,达成如下约定:中研院史语所考古组代表中央在安阳发掘,河南省政府协助并派军队保护,不过所有古物需留在河南省境内。殷墟发掘终于起步了——虽然事后来看,中央和地方都没有遵守自己的承诺。

紧接着,傅斯年启动了“二级火箭”:邀请当时整个中国唯一可能具备现代田野发掘知识的李济参与殷墟发掘。李济刚刚从哈佛大学人类学系获博士学位回国,在国内进行了几次小规模试掘,凭借一篇《新郑的骨》引起傅斯年关注。后来有学者去哈佛档案馆查询,发现毕业于人类学专业的李济几乎没上过什么考古专业的课,也是边干边学。

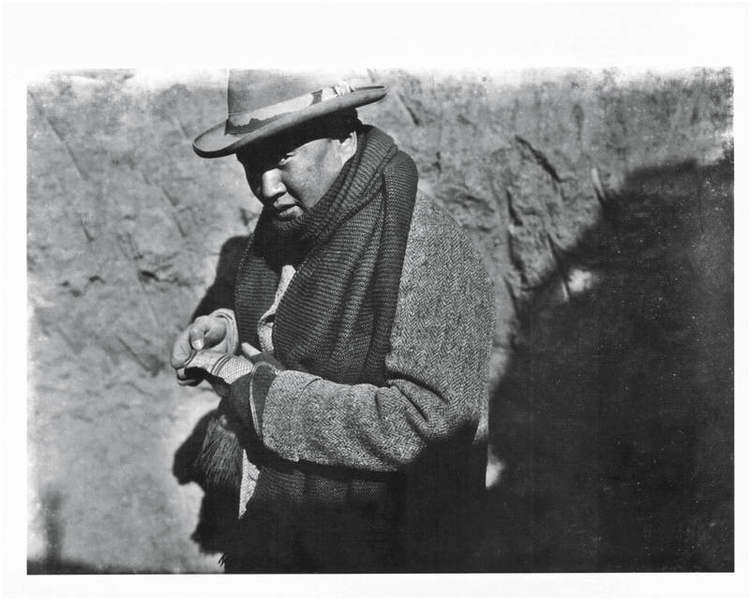

殷墟第三次发掘,李济手持彩陶片。李济的加入使得殷墟发掘的技术和理念大大进展

1929年初,李济、董作宾在河南第一次会面,二人达成了愉快的分工:董作宾负责甲骨文字的研究,李济负责所有其他遗物。他们还约定:今后考古工作者自己一律不收藏古物,待将来国家的博物院建成后,送去给全体国民共同收藏。

这是甲骨文和其他殷墟遗物从“古董”变为“文物”的时刻,这一条不成文的规定也被中国考古工作者一直延续到今天。

殷墟开始发掘的那一年,傅斯年32岁,董作宾33岁,李济32岁。

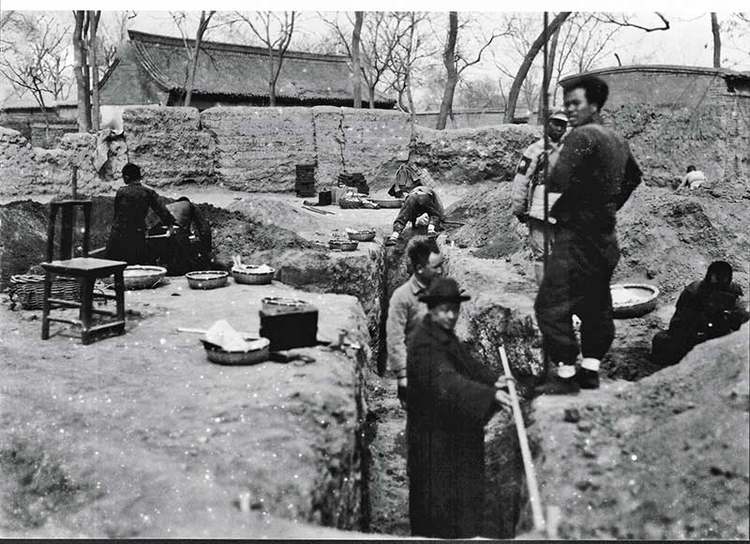

在李济的指挥下,发掘不能再“就地掘坑、直贯而下”,而是要把地层一层层地揭开。稍后加入的梁思永还将这一方法继续改善,由人为划分的水平层变为根据文化堆积而定的自然层,这在上世纪二三十年代世界考古学界都是最前沿的新方法。从此,安阳的世界不再是二维的,而是变成了三维的。中国的历史也从“帝王将相才子佳人”的世界,变成了一个更丰富的人类生活世界,那些古人想或不想让我们知道的信息,都逐渐显露出来。

科学考古很快给甲骨研究以回报。1929年12月12日,殷墟开挖第二年,考古队发现了“大连坑”。这个坑的南段有一个长3米、宽1.8米的储藏室,是商代人有意在此存放东西的处所。除了蚌壳、铜器、石刀等外,最重要的是码放整齐的四版完整龟甲,这就是甲骨学研究史上著名的“大龟四版”。

此前尽管已有数万片甲骨流传,但有一个所有人百思不得其解的问题。例如一条讲述武丁做噩梦而后奴隶逃跑的卜辞,是这样开头的:“癸丑卜,争贞,旬无祸。”“癸丑”是日期,“旬无祸”是问下旬(十天为一旬)是否有灾祸,“贞”前面的那个字代表什么呢?众说纷纭。卜辞中常有“某某卜某贞”这样的结构,却一直无解,直到“大龟四版”的发现才迎来转机。北京大学中文系的李宗焜教授向我介绍,“大龟四版”的特殊意义在于上面记载了对同一件事的反复占卜,“某某卜某贞”多次出现,然而贞字之前的一字却各不相同,于是此前诸多猜想不攻而破:显然排除了对事物的分类名称,也不会是地名,因为同一件事要放到不同地方占卜并不合情理。董作宾恍悟,“贞”字前面一字其实是人名,指的是负责本次占卜的巫师!他将之称为“贞人”,这一发现不断得到后续考古成果的证实。2009年,殷墟考古队甚至发现了贞人墓葬,随葬青铜器上的名字正可与甲骨卜辞中的一位贞人名对应。

1929年殷墟第二次发掘,发掘逐渐步入正轨。图为斜支坑全景,戴帽测量者为董作宾,身旁为日后被誉为“中国考古学之父”的李济

再回头看之前的卜辞,豁然开朗。殷墟甲骨文虽都属于晚商,可它们跨越了长达近300年共11位商王——就像几本分属不同主人的日记被撕碎了混在一起。现在,每条卜辞中的贞人名字成为关键线索,一位贞人和出现在同一片甲骨上的贞人“同事”自然属于同一个王的时期,再结合卜辞的称谓、坑位、字形等信息,可理出不同组的甲骨的先后顺序——甲骨文可以按时代分期了。此前数万片甲骨混沌一团,如同咒语般不断卜问梦境、病疾、天象,如今成为前后有序的系统史料,这就把通过甲骨文研究商代历史变化建立在了一个相对可靠的基础上。

董作宾受“大龟四版”的直接启发,以贞人为突破口,系统提出了根据十项标准把甲骨文分为五期的分期断代理论,使甲骨文研究发生了根本性的变化,郭沫若称之为“凿破鸿蒙”般的成绩。虽然这一理论还有待日后补充和完善,但基本上为后来的分期断代研究建立了一个大体可以遵循的科学体系。毫无疑问,这是“科学考古”对甲骨研究的一大奖赏。以往农人挖出的甲骨,虽如罗振常记载,本是出自一个有序的埋藏位置,但一旦出土则分散各处,乃至有的一块甲骨被碎为数块售卖。内容还在,但内容之间关系完全被打乱,留下了许多难解谜团。而排列有序的“大龟四版”中蕴含的线索一下撬动、激活了此前的数万片甲骨。

文章作者

刘周岩

发表文章102篇 获得32个推荐 粉丝906人

三联生活周刊记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里