《钱理群讲鲁迅》:仍在进行式

作者:艾江涛

2022-08-30·阅读时长14分钟

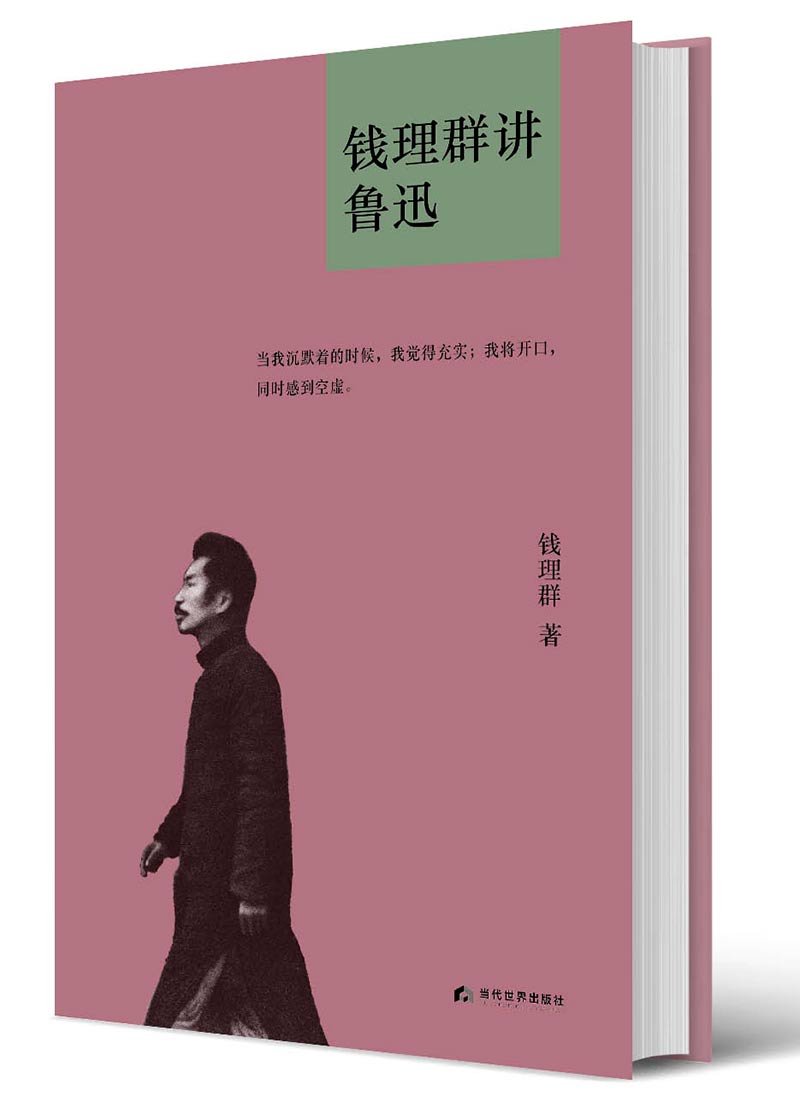

8月20日,《钱理群讲鲁迅》获得首届行读图书奖思想类中文原创作品奖。视频镜头前,83岁的钱理群拿出一张稿纸,如同40多年来面向不同听众那样,分享自己对于鲁迅研究的最新感言。

“《钱理群讲鲁迅》收录了我退休以后关于鲁迅的七篇演讲词,既是我晚年关于鲁迅研究的最新成果,更是我与当代读者,尤其是青年朋友的对话的一次努力。这是我在疫情期间专门为年轻人编选的,因为庚子大疫带来的自然和人为的灾难危机,使全世界所有的人,包括我自己都陷入了极度的困惑焦虑之中。在这个时候大家都渴望有一个可以放心地说出心里话的朋友,一起来讨论许多过去很少深思,却在疫情、后疫情时代被凸显出来的一些根本性的问题。这时候我就想到了鲁迅,在这个历史大变动、精神大困惑的时代,鲁迅是最佳的交谈者。于是就有了在活字文化的推动下,B站上的“钱理群讲鲁迅”的课程。鲁迅就不仅是一个历史的存在,而且是一个正在进行式的存在,鲁迅活在当代中国。如果我的工作可以成为更多读者,特别是青年读者阅读鲁迅的桥梁,这将是我最高兴的事情。而且我希望这次阅读鲁迅,是一个开始,能够更进一步地推动民间的读书活动。在我看来这样的民间读书有两个方面,一是读鲁迅这样的经典作家的经典作品,认真读,用心读,把读、想、写结合起来。另一种就是鲁迅所说的,嗜好的读书,当作休闲的读书,不用心,不费力,不必细看,随便翻翻,知道点儿不知道的人和事,多长点儿见识就行了。这样经常读,慢慢读,最后读书成了习惯,甚至成为我们自己生命存在的方式。”

面向青年,面向不同的人群讲鲁迅,已成为钱理群独特的生命存在方式。2002年从北大讲堂退休之后,尽管研究重心已从现代文学转向思想史,但在更为广阔的“第二课堂”持续不断地讲鲁迅,与他对中小学教育、青年志愿者运动与当代乡村建设运动的关注,共同践行着钱理群多年前为自己确立的学术目标:“讲鲁迅,接着鲁迅往下讲,往下做。”

一些学者参考日本鲁迅研究界的做法,将钱理群独特的鲁迅研究方式,提炼为“钱理群鲁迅”的学术概念。钱理群更愿意将自己与王得后、王富仁的鲁迅研究称为当代鲁迅研究中的“生命学派”,作为三个“‘古板而梗顽’的鲁迅守望者”,自觉选择“以鲁迅思想作为基本信念,以研究和传播鲁迅思想为自己的历史使命”。

可以发问的是,鲁迅思想何以成为一种基本信念?北京大学现代文学教授高远东接受本刊采访时,谈起他最初面对钱理群的鲁迅研究时的疑问:“我们80年代进入鲁迅研究,都想进行独立判断,因为钱理群、王得后、王富仁他们的研究有比较强烈的‘以鲁迅的是非为是非’的感觉,当时就觉得怎么能够鲁迅说什么都是对的,直接引用来作为论据进行批判?但实际上这与鲁迅这个思想家、文学家本身的特点有关系。鲁迅一切思想与文学的价值观都是经过自我质疑与批判后的结果。自我质疑非常重要,是确立现代思想与古代思想的重要分野。鲁迅是这样做的,钱老师他们也是这样,他们的观点建立在对鲁迅批判的基础上,最后达到对鲁迅价值观的高度认同,我对钱老师也是如此。”

鲁迅的这种思想特点,钱理群在这本书中将之总结为:“他是一个彻底的怀疑主义者,他对一切公理、公意、共识、定论都提出质疑和挑战。对于当时的主流意识形态乃至整个中国文化而言,鲁迅都是一个异端、少数、边缘的人物。但同时,他也成为整个中国文化里的另一种存在,正因为是另一种存在,才有了另一种可能性。”读完这本书,高远东感到最新鲜的部分,是以鲁迅为中心,20世纪30年代有关古代文化的几次思想交锋。“对传统文化的理解和认识,钱老师重点强调鲁迅、胡适、周作人几位新文化运动的领袖们的‘同’。上世纪90年代以来,随着中国的改革开放与社会转型,意识形态开始分化,一直到今天不是分化而是分裂,很难沟通。因为有新左派和自由派思想斗争的背景,很多人喜欢把胡适和鲁迅对立起来看,我记得那个时候王得后私下讨论就说,鲁迅和胡适、周作人,他们虽然政治选择不同,但是文化价值观一致。而政治选择是针对当时问题的选择,文化价值观比它更为基本、更为稳定。我们今天的问题是分裂,所以指出相同点还是非常重要。”

在另外一位北京大学现代文学教授吴晓东看来,这本书既是钱理群对自己“做沟通鲁迅与当代青年的桥梁”这一身份与历史定位的回归,也是他对鲁迅美学与文学性的回归,“细读《在酒楼上》《孤独者》等小说,细读《故事新编》,讨论鲁迅杂文等言说方式,都更强调了鲁迅美学与文学思维的独异性”。

比如人们往往注意到鲁迅“峻急”的一面,却忽略了他“从容”的一面。钱理群对鲁迅小说《在酒楼上》和《孤独者》细读中发现的“从容美学”,在吴晓东看来,既是小说美学,也是精神美学和生命美学,具有超越时代穿越历史的价值。

由于前段时间参加了几次活动,正处于身体调养状态的钱理群,以书面问答的方式接受了我们的采访。访谈中,他依然饱含理想激情,认为网站上的“网议”就是鲁迅杂文所追求的一种“社会批评和文明批评”,网络发言已成为知识分子对社会产生影响的重要手段和途径,虽然背后充满各种力量博弈,势头却不可阻挡。谈到对青年人想说的话,他依然一发不可收拾地摘录了大段大段曾经影响过自己与他的学生、青年朋友一生的鲁迅警言,希望对处于孤独与苦闷中的青年,有所参考。

重读鲁迅:不确定时代的生命依托

三联生活周刊:正如你在《钱理群讲鲁迅》后记中所提及的,你在82岁时,将研究重心从思想史研究转回鲁迅研究,落脚点正是在一个动荡和混乱的大时代,作为个体的“人”的鲁迅,如何与我们一样苦苦思考一些人生和人性的基本问题。这让我想到你在80年代的第一本鲁迅研究专著《心灵的探寻》,其中呈现的也是鲁迅作为一个平凡而复杂的探索者的个体形象。我的问题是,在你的鲁迅研究中,80年代那个探索者的鲁迅,与当下这个思考人生与人性基本问题的鲁迅,有什么不同?

钱理群:我算是史学研究界的杂家,除了文学史研究是我的本行之外,还倾心于思想史、精神史、政治史和地方史的研究。特别是退休以后就越来越远离文学,兴趣全放在思想史、精神史、政治史研究上了。但2021、2022年却一口气撰写了《钱理群新编鲁迅作品选读》,选编了《钱理群讲鲁迅》,还撰写了《钱理群新编中国现代文学史:以作家作品为中心》。这样的“回归文学经典,回归文学史研究”,显然与2021、2022年正处于疫情期间的时代大背景直接相关。

前几天,我参加一个讨论“文学性”的学术讨论会,北大中文系吴晓东教授的一个观点引起了我的强烈共鸣:“一个国度,有着大家一致认同的经典,每一代人一直在阅读”“这样的国度,就会让他的国民在手足无措的时候,凭借对经典的阅读而获得心安”。我觉得这里说的,正是身处疫情中的我自己,我真的被突然封闭起来的孤独、恐惧,弄得“手足无措”了,并且很自然地产生了一种渴望:在“无共识”的时代,寻找可以“随便谈谈”的“真朋友”;在“无真相”的时代,追问现实与历史的真实;在“纷乱、动荡的时代”取得“精神的稳定、从容”;在“一切都不确定的时代”找到“个人生命的依托”。现实生活中找不到,就到文学中,到经典作家作品那里去找。这就是我在“文学性”的讨论中所说,文学经典的意义和价值就在于,它是“民族、人类文明的结晶”,是“历史—现实—未来”中的“不能化为乌有的永恒”,“人类精神史、个人生命史上的变中的不变”,它也就成了一代又一代的接受者生命中的“稳定”因素,“心安之地”,甚至还可以从中获得“生命的新动力和目标”。

我就是在这样的非常年代、非常需求之下,再一次与鲁迅相遇,对已经烂熟于心的鲁迅,有了新的发现。这时候,我所关心的,已经不是自己一直关注的“思想探索者”的鲁迅对历史、现实、社会、国民性的批判中,提出的深刻而具体的思想命题,他的文学作品所提供的人生和人性的丰富内涵和语言、美学趣味,而是其背后隐含的思维方式、行为方式,即他“怎样看”“怎么想”“如何言说”“怎样写”“怎么读”“怎样做事”“如何做人”这些“人怎么活着”的人生、人性的基本问题。一定程度上,可以说,鲁迅和我(以及诸位读者)的关系,也因此发生微妙而关键性的变化,他不再是我(我们)阅读、研究、学习的对象,而与我(我们)自己的生命存在息息相关,“今天我们重温鲁迅当年写下的思考,其实就是把鲁迅看作和我(我们)一样的‘人’,寻找生命的共通点”。——我详细叙说这些,是想强调,我写于疫情中的《钱理群新编鲁迅作品选读》是“钱理群鲁迅”的新发展。有兴趣的朋友,如果把2021年同时出版的疫情中的《新编》与主要写于疫情前的《钱理群讲鲁迅》对照起来读,就可以发现“钱理群鲁迅”既有鲜明的时代烙印,又有内在的一贯性:这都是很有意思的。

文学,作为一种生命选择

三联生活周刊:你对鲁迅小说美学的阐释,特别注意到在复调性的“撕裂的文本”中,那种情绪、思想、情感、心理的内在紧张与他追求的“从容美学”之间的矛盾,并重点分析了《在酒楼上》《孔乙己》这样处理得好的作品。我的感觉,峻急和从容,确实是一对在周氏兄弟身上非常具有张力的特质。是不是可以理解成,哥哥是峻急逐渐战胜了从容,弟弟则是从容逐渐战胜了峻急?

钱理群:你提出的周氏兄弟不同的美学选择比较,是一个很有意思的命题。我记得90年代著名的周作人研究专家孙郁先生就提出了将周氏兄弟作为“有意味的参照”的研究思路。我在他的启示下,做了这样的发挥:“周氏兄弟生命形态选择的差异、矛盾、困惑”,类似于屠格涅夫所说的“堂吉诃德与哈姆雷特”的选择,“是超越民族、国家、时代,属于人自身的”,“所显示的是人的天性中的悖论:人始终是在‘剧变’与‘稳定’、‘破坏’与‘凝固’、‘创造’与‘保守’、‘骚动’与‘安宁’、‘激情’与‘温情’、‘粗暴’与‘柔和’、‘无序’与‘有序’、‘失衡’与‘平衡’、‘冲突’与‘和谐’、‘悲慨’与‘闲适’、‘崇高’与‘平凡’……也就是在生命之‘重’与‘轻’这样的生命形态(心理、情感)两极选择的张力中摇摆”。就像屠格涅夫所说的那样,“两个不停息地分裂着、不停息地融合着的因素的永恒的调和与永恒的斗争中,形成永远的困惑”。

在我的感觉里,这样的在不停息的分裂、融合,永恒的调和、斗争中形成的“永远的困惑”,正在纠缠着处于疫情后的历史大变动中的我们。在选择“自己向何处去”时,我们或者接近“鲁迅”,或者接近“周作人”,或者试图寻求他们之间的某种平衡等等,归根结底,我们面临的是“人性”的分裂、融合的选择困境。在这样的背景下,将周氏兄弟作为“人类精神发展史上的典型”加以研究,就打破了孤立研究或僵硬的比较研究的固有格局,为将现有的鲁迅、周作人研究,以至整个中国现代文学研究,提升到新的高度和深度,提供了新的可能性。

三联生活周刊:在鲁迅小说中,我最喜欢《故事新编》中那种古与今、崇高与荒诞并置的感觉,与莎翁戏剧给人的感觉相似。这些新编尝试中,鲁迅提出了“幽默”与“油滑”的关系,鲁迅是如何在这些游戏笔墨中注入现代思索,避免其流入“油滑”?这些写作与林语堂等人当时大谈的“幽默”是否构成一种对话关系?

钱理群:鲁迅的《故事新编》与30年代林语堂等倡导的幽默小品,是形成了一个对话关系,显示同样处于时代与自我困境中的知识分子的不同的生命与文学选择。后者选择文学与生命之“轻”,将一切化为“哈哈一笑”;而鲁迅则在《故事新编》里,刻意营造“两种调子”:“崇高的,与嘲讽、荒诞的,悲壮的与悲凉的,相互消长,形成内在的紧张关系”,“在复杂化的叙述中,隐现着鲁迅怀疑的审视的眼光,他要打破一切人、我制造的神话”,这其中就包括了林语堂们刻意追求的“游戏人生”的“太平”景象。

三联生活周刊:你将鲁迅的杂文写作视为他独特的生存方式和生命结晶,并由此开创了一种具有当代性的全新文学样式,我的问题是,那个着眼于文明批评与社会批评的杂文时代何以成立,是否距离我们渐行渐远?我不完全同意你的看法,将杂文类比于今天的网络文学,后者(除了那个短暂的博客时代)似乎并不主动承担一种文明与社会批评的视野,而是更多地加入一种速食阅读的狂欢,不知你对此如何看待?

钱理群:我谈鲁迅杂文与当下网络文学的关系,可能包含了我的一个理想。我不认为着眼于“社会批评与文明批评的杂文时代”已经渐行渐远。其实网站上的“网议”就是一种“社会批评和文明批评”,而且只会越来越多,越来越密集。有研究者指出,在网络上的发言,已经成为独立知识分子对社会产生影响的重要手段和途径。当然,这背后充满了各种力量的博弈,但其发展的势头恐怕是挡不住的。目前这样的网议,很少采用文学的方式;而另一方面,如你所说,网络文学也很少进行“社会批评和文明批评”。而鲁迅的“杂文”恰恰是用文学的方式进行社会、文明批评的一个范例。而且在我看来,鲁迅的杂文不仅是一种文体,更蕴含着一种“杂文思维,杂文表达艺术”,这是更有普遍意义与价值的。我设想,如果在网络上倡导鲁迅式的杂文,特别是杂文思维、杂文表达艺术,将会对提高当下的“网议”的思想力、表达力与影响力,起到很好的启示作用。

鲁迅:与当代青年精神联系的桥梁

三联生活周刊:我想听听你在B站开通“钱理群讲鲁迅”的课程后,来自年轻人的反馈。你一向以通过鲁迅的纽带联系,和中国的五代青年(从“40后”到“80后”)都保持血肉般的精神联系而自豪,通过讲鲁迅,你觉得和现在这批年轻人有隔膜吗?你最想对他们说的是什么?

钱理群:我的鲁迅研究的一大特点,就是自觉地将鲁迅作为我与当代青年的精神联系的桥梁。这一次网站课就打破了课堂教学和课外讲座的局限,开拓了一个广阔的社会空间。更重要的,我以往与青年的联系,也是局限于“40后”“50后”“60后”“70后”“80后”这五代,这一次就扩展到我完全陌生的“90后”与“00后”。这两大扩展,真让我惊喜不已!我由此发现,2020~2022年疫情带来的中国与世界的危机,也使“90后”“00后”的青年陷入越来越强烈的精神苦闷,他们中的“思考者”也开始投入鲁迅作品的阅读与精神对话之中。在我看来,这样的鲁迅与当代中国青年中最年轻一代的这种“生命的联结”,尽管才刚刚开始,其意义与价值不可小看。我能参与其间,也是我晚年学术与人生的一件大事。

你问我“最想对他们说什么”,我想起,我收到好几位“90后”“00后”的年轻人的来信,都谈到自己在疫情的思考中,最为焦虑的,是“中国向何处去,世界向何处,我们自己向何处去”;但追问这三大问题,却完全不被周围的人群(包括父母一代和自己同代人)所理解,因而陷入极度孤独与苦闷之中。听到这样的倾诉,我感到很亲切:因为我在他们这个年龄时,大概是70年代,我还在贵州,我们有一个“民间思想村落”,焦虑和讨论的,也是“中国向何处去,世界向何处去,我们自己向何处去”。当年我们在苦苦寻找思想资源时,注意到鲁迅的一些论述。这些鲁迅警言是影响了我和我的学生、青年朋友此后的一生的。这里不妨抄录下来,提供给今天和当年的我们同龄的年轻朋友参考——

青年又何能一概而论?有醒着的,有睡着的,有昏着的,有躺着的,玩着的。但是,自然也有要前进的。

要前进的青年们大概想寻求一个导师。然而我敢说:他们将永远寻不到。……凡自以为识路者,总过了“而立”之年,灰色可掬了,老态可掬了,圆稳而已。……但我并非将这些人一切抹杀,和他们随便谈谈,是可以的。

青年又何须寻那挂着金字招牌的导师呢?不如寻朋友,联合起来,同向着似乎可以生存的地方走。你们所多的是生力,遇见深林,可以辟成平地的;遇见旷野,可以栽种树木的;遇见沙漠,可以开掘井泉的。问什么荆棘塞途的老路,寻什么乌烟瘴气的鸟导师!

——《导师》,收《华盖集》

走“人生”的长途,最易遇到的有两大难关。其一是“歧路”。……我不哭也不返,先在歧路头坐下,歇一会,或者睡一觉,于是选一条似乎可走的路再走。……其二便是“穷途”了。……我也像歧路上的办法一样,还是跨进去,在荆丛里姑且走走。但我也未遇到毫无可走的地方过。不知道世上本无所谓穷途,还是我幸而没有遇到。

对于社会的战斗,我是并不挺身而出的,我不劝别人牺牲什么之类者就为此。欧战的时候,最重“壕堑战”。战士伏在壕中,有时吸烟,也唱歌,打纸牌,喝酒,也在壕内开美术展览会,但有时忽而向敌人开他几枪。中国多暗箭,挺身而出的勇士容易丧命,这种战法是必要的罢。但恐怕也有时会遇到短兵相接不可的。这时候,没有法子,就短兵相接。

总结起来,我对于苦闷的办法,是专与袭来的苦痛捣乱,将无赖手段当作胜利,硬唱凯歌,算是乐趣……

——《两地书·第一集·北京》,1925年3月11日

自己要择定一种口号来履行,与其不饮不食履行七日或痛哭流涕的履行一月,倒不如也看书也履行至五年,或者也看戏也履行至十年,或者也寻异性朋友也履行至五十年,或者也讲情话也履行至一百年。记得韩非子曾经教人以竞走的要妙,其一是“不耻最后”,即使慢,驰而不息,纵令落后,纵令失败,但一定可达他所向的目标。

——《补白·三》,收《华盖集》

鲁迅的这些主张、建议,也是仅供参考。人生之路,毕竟是自己走出来的。

(感谢李浴洋、陈轩对采访的帮助)

文章作者

艾江涛

发表文章130篇 获得0个推荐 粉丝626人

《三联生活周刊》主任记者

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里